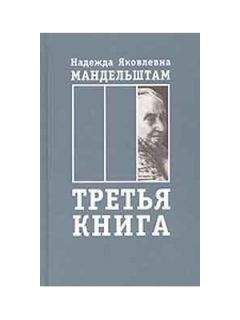

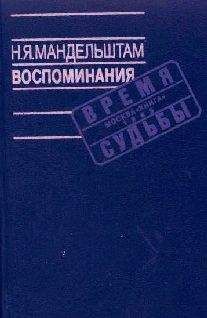

Надежда Мандельштам - Вторая книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая книга"

Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.

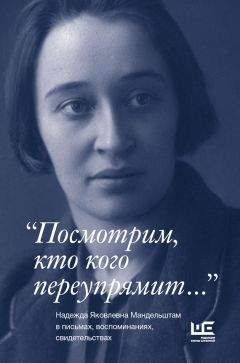

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила долгую жизнь (1899-1980). За последние годы она написала две книги. Первая - "Воспоминания" - в основном история двух арестов Мандельштама и годов ссылки в Чердынь и Воронеж.

"Вторая книга" - совершенно самостоятельное произведение , в котором Надежда Яковлевна описывает свою жизнь начиная со встречи с Мандельштамом 1 мая 1919 года, рассказывает об их жизни в 20-е годы и начале 30-х годов, о друзьях, литературном окружении. Надежда Яковлевна задается целью осмыслить эпоху и ее основные духовные ценности, разобраться в нравственных корнях поколения и его судьбы. Ее анализ, иногда и очень личный, пристрастный, производит глубокое и серьезное впечатление, оценки и выводы злободневны (хотя книга написана в 1970 г.), сочетают в себе яркость и темпераментность с опытом семидесяти лет тяжелой и содержательной жизни.

Своевольцы отвечали дикими репрессиями на всякую неудачу. Весной и осенью, в честь сельскохозяйственного цикла, всегда толпами сажали людей, имевших и не имевших отношения к сельскому хозяйству. В девятнадцатом веке усиленно пытались реабилитировать Каина. Кто-то даже объяснил, что Каин новатор, земледелец, не мог не убить отсталого пастуха Авеля. Мы же попросту забыли про библейских братьев, а для воспитания детей выдумали своеобраз-ную смесь из обоих: Павлика Морозова. Он бежал из дому, чтобы убить отца - чужими руками, посредством доноса, - а его убили, как Авеля. Дети в младших классах выучили назубок поучительную историю про Павлика и всегда были готовы донести даже на собственного отца. Лучшие воспитатели молодежи прошли Каинов путь. Я знала специалиста по Спинозе, который носил на груди орден за раскулачиванье. Директор Читинского пединститута отличился при выселении из Крыма татар. Он был славный малый и, удирая днем в кино, брал портфель и говорил секретаршам, что идет в обком. Как быть, чтобы славные малые перестали выполнять преступные задания? Прошлого не вернешь, но как быть, чтобы эти любители кинофильмов, ничего не слыхавшие про Каина, не натворили новых бед?

Стихи и люди

I. Читатель

Мандельштам никогда не сделал ни одного шага навстречу читателю. Он нуждался в собеседнике, в первом слушателе (их бывало всегда несколько), но не в читателе. Воспитанием читателя, как символисты, он не занимался и не вербовал читателей, как футуристы, ставшие потом лефовцами. Мне думается, он уважал своего потенциального читателя, а если его уважаешь, нет места ни воспитанию, ни вербовке. Мандельштам обращался к читателю как к равному или даже к лучшему и ждал от него только "сочувственного исполнения"[304]. В сущности, он даже не произносил слово "читатель". Вопль тридцать седьмого года: "Читателя, советчика, врача" - вызван искусственной изоляцией, когда нельзя было не только напечатать стихов, но даже прочесть их на улице знакомому человеку, потому что большинство старалось нас не узнавать. В более нормальной обстановке (о просто "нормальной" я не говорю - мы такого не видели) он говорил не про читателей, а про людей - "люди сохранят", "если людям нужно, они сами найдут - они всегда находят то, что им нужно"... Один раз - незадолго до ареста 34 года - он сказал, что ему бы хотелось "сделать что-нибудь для людей", а то он много живет и как-то не позаботился об этом. Он словно искал человеческую боль ("то, что мучит их") и средство, чтобы ее исцелить, то, что нужно "для их сердец живых". Разговор этот происходил в те дни, когда он уже понял, что все "считали пульс толпы и верили толпе", но связь с людьми, с толпой вовсе не означает приспособления к ней. В шуме толпы, в "шуме времени" множество состав-ных элементов - глубинных, поверхностных, преходящих и случайных, вечных и незыблемых, так что нужно заранее настраивать слух для улавливания тех или иных компонентов. К тому же и в случайном бывает отпечаток незыблемого нужно только его услышать и понять. То, что улавливает художник, зависит от его духовного строя, от внутренней цельности и структуры, от той основной идеи, на которой строится его личность. Со сторо-ны Мандельштама не противоречие, когда наряду с обещанием считать "пульс толпы" он гово-рит, что будет работать, "не слушаясь, сам-друг". Я думаю, что оба эти заявления относятся к различным пластам шума толпы. Одиночество художника и его свобода "от города" не противо-речат связи с миром, без которой он не может осуществиться, хотя такая двойственность часто ощущается им как внутреннее противоречие. Художник всегда живет в своем времени, затерян-ный и растворившийся в толпе сегодняшнего дня, но, будучи мощным уловителем шума толпы, он в то же время уединен от нее и, в сущности, никогда не бывает ничьим современником.

Толпа легко теряет связь с прошлым и не видит будущего, а художник по своей природе анахроничен и живет не только в текущем времени, но устремлен в будущее и тесно связан с прошлым, потому что ощущает своих предшественников, поэтов как собеседников, учителей и друзей. Они всегда остаются его истинными современниками, и с этой точки зрения сомнитель-на всякая установка на чистый футуризм - она нигилистична по своей сути. Основная идея художника, подлинного, разумеется, формируется в "открытом", как сказал бы Бергсон, общест-ве, а питается она шумом толпы и теми источниками, откуда черпало, поднимаясь, "закрытое" общество, толпа, на чьем языке он говорит. Если вдуматься, общество, толпа, никогда не бывает вполне "закрытым". Даже полувековая изоляция не могла у нас полностью вытравить идей и представлений, пусть искаженных, расплющенных и деформированных, но все же хранящих следы того, на чем строилась наша культура и что принадлежит "открытому" обществу. Толпа забывчива, но в ней сохраняется нечто человеческое, и она мучится, когда вожаки науськивают ее на самосуд. Озверелые массы начала нашей эры были страшны, когда бились в припадках или рвали людей на части, но они не так омерзительны, как усмиренные толпы на собраниях, голосо-вавшие за уничтожение себе подобных. (В 38 году, когда я работала на фабрике под Москвой, меня утешало зрелище, как работницы бегут с собраний, куда их насильно загоняли. Я наблюдала такие сцены в проходных, где куча баб смела и свалила с ног дежурных кадровиков, которые не выпускали их на волю. Но бабы эти были простые, а не кадровые "бухонки".)

Толпа, собранная на площади или в зале в одно компактное целое, не равна людским толпам, рассеянным в пространстве - на улицах и проселках, в городах и деревнях, в домах и кварти-рах. Рассеянные толпы и составляют общество, в нашей стране ничем не объединенное, потому что все исторически сложившиеся союзы рухнули, а ревущие и компактные толпы и массы не имеют собственного пульса и слова: ими управляет вожак, по-старинному - демагог. Рев этих толп и страх перед ними побудили многих интеллигентов на "смену вех"[305]. Воспитанные на уважении к народоправству, они приняли рев за мнение толпы и не учли роли вожаков. Стихий-ное движение никогда не бывает стойким, если нет вожаков.

Слова Мандельштама о том, что он будет работать, "не слушаясь, сам-друг", могли быть сказаны в любую эпоху, потому что они вытекают из двойственного положения художника - внутренне свободного и связанного с толпой. В наши дни проблема "художник и толпа" решалась на самом примитивном уровне: литература, по-нашему "надстройка", обязалась служить "базису", то есть повиноваться указаниям специально выделенных для руководства чиновников. Сначала литература, как и все искусства и науки, обещала быть "классовой", а когда это слово стерлось, что произошло довольно быстро, его заменили другим - "народным искусством". Нам объяснили, что значит "народность искусства". Она оказалась синонимом "партийности". Идеологические манипуляции производились откровенно и с полной легкостью, оспаривать же их было совершенно бессмысленно. Никто не пытался этого делать, но полеми-ческий жар не давал Мандельштаму покоя. Я не уверена, что полемичность была в природе Мандельштама. Она развилась, по-моему, потому, что он жил в безумную эпоху, когда под корень вырубали все основы социальной жизни, на которой строилась европейская, а следовательно, и русская культура: христианское понимание времени, истории и личности.

В ранних статьях Мандельштама, напечатанных в "Аполлоне", полемичности нет и следа. В них он определяет свою позицию по сравнению с символистами, не полемизируя, а только отгораживаясь. В этом-то смысле Вячеслав Иванов и повлиял на акмеизм - он был теоретиком символизма, как и Андрей Белый. Акмеисты определяли свою позицию, отгораживаясь от символистов, главным образом от Вячеслава Иванова.

В "Аполлоне" напечатаны три статьи - о собеседнике, Чаадаеве и Виллоне. В первой Мандельштам говорит, что поэт обращается не к близкому, а далекому читателю. Далекого читателя ни воспитывать, ни третировать нельзя. В этой статье Мандельштам отвергает жреческую и учительскую позицию символистов, сознававших себя элитой, живущей в "серебряном веке". В статье о Чаадаеве иная и не менее актуальная тема: русский мыслитель, испытав влияние западной мысли, все же возвращается на русскую почву и только при этом условии обретает внутреннюю свободу - "лучший дар русской земли". (А ведь действительно у русских мыслителей была внутренняя свобода, которой не могла помешать никакая деспотическая власть. Я, разумеется, говорю не о нигилистических умах, находившихся в рабстве у толпы и в то же время бывших ее вожаками.) Осознав в юности значение внутренней свободы, Мандельштам не мог отказаться от нее с такой легкостью, с какой это сделали толпы "попутчиков". Ранняя интеллектуальная зрелость Мандельштама закрыла ему возможность мирного сожительства с новой идеологией. Для десятых годов актуальность статьи была несколько иная: символизм как течение оторвался от традиций русской поэзии и мысли. Он был предельным западничеством, и его не спасали славизмы некоторых поэтов и обращение к языческой Руси... "Левые" течения, несмотря на поверхностный, скорее националистический, чем национальный, слой, вполне сливались с западным, так сказать, "авангардизмом". Таково было положение и в поэзии и в живописи (не так ли обстояло дело и в музыке?).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая книга"

Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"

Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.