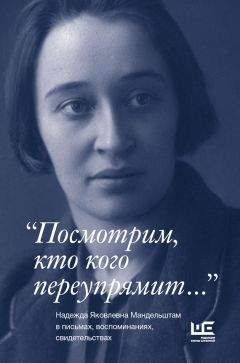

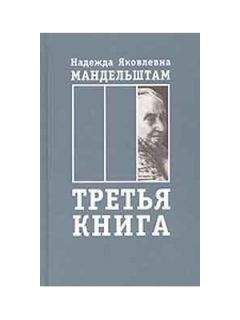

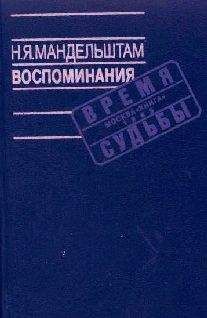

Надежда Мандельштам - Вторая книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая книга"

Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила долгую жизнь (1899-1980). За последние годы она написала две книги. Первая - "Воспоминания" - в основном история двух арестов Мандельштама и годов ссылки в Чердынь и Воронеж.

"Вторая книга" - совершенно самостоятельное произведение , в котором Надежда Яковлевна описывает свою жизнь начиная со встречи с Мандельштамом 1 мая 1919 года, рассказывает об их жизни в 20-е годы и начале 30-х годов, о друзьях, литературном окружении. Надежда Яковлевна задается целью осмыслить эпоху и ее основные духовные ценности, разобраться в нравственных корнях поколения и его судьбы. Ее анализ, иногда и очень личный, пристрастный, производит глубокое и серьезное впечатление, оценки и выводы злободневны (хотя книга написана в 1970 г.), сочетают в себе яркость и темпераментность с опытом семидесяти лет тяжелой и содержательной жизни.

В пределах работы одного поэта есть разные уровни самопознания - от поэтического прозрения до игры. Слово "откровение" относится к области богопознания, но в каком-то смыс-ле все, что познает человек всеми видами восприятия физического ("Глаз - орудие мышления"[329]) и духовного, мышлением интеллектуальным и поэтическим, является особым даром человека и некоторого рода откровением. Мало того: поэтическая мысль проникает на большие глубины, чем философская и научная, потому что есть области, закрытые для чистого разума. Я говорю не только о потустороннем или о вещи в себе, но и о более простых вещах. Чистый разум абстрагируется, а потому не вмещает или даже игнорирует опыт текущей жизни, не вмещает его в себя, а поэт сохраняет целостность духовного и физического существования и претворяет внешний опыт во всей его конкретности во внутренний и духовный. В научном познании, возможно, тоже есть элемент игры, но далеко не в той степени, как в поэзии, которая по сути своей есть игра и духовное веселье, как сказано у Мандельштама. Именно игрой - игрой Отца с детьми - обусловлена целостность восприятия в поэзии[330] и достигается полное единство внутреннего, духовного и внешнего опыта - слияние вечности и мгновения. Игра порождает радость, которая обозначается словом "легкомыслие". Без известной доли этого "легкомыслия" поэт неосуществим, и поэтому поэты всегда навлекают на себя неудовольствие тяжеловесных блюстителей порядка, особенно охранителей достоинства литературы, самых яростных ненавистников поэзии.

В глубинах и в игре - поэт всегда отличается спонтанностью и равен самому себе. Этим он и опасен для общественного порядка - его нельзя заставить произносить "заведомо разрешенные вещи"[331], и трудно предугадать, что он скажет. В этом опять существенное отличие от актера. Спонтанность актера ограничена ролью и общим ходом представления. Личное начало выявляя-ется у актера только в комбинации с тем персонажем, которого он играет и чьи слова он произносит. В актере соединены двое. Он не играет, а представляет некоторое лицо, которое не есть он сам. Актер не отвечает за слова, которые он выучил наизусть, потому что они принадлежат не ему, а персонажу, с которым он соединился. А поэт всегда отвечает за все. Он говорит только за себя и от себя. В объективированных жанрах поэзии, в поэме, скажем, или в балладе, которые являются сплавом поэзии и литературы, поэт все же сохраняет свой голос и лицо. Об этом есть любопытное замечание у Мандельштама по поводу Виллона: "Лирический поэт по природе своей двуполое существо, способное к бесчисленным расщеплениям во имя внутреннего диалога". Это свойство, названное им "лирическим гермафродитизмом", Мандельштам обнаружил у Виллона, но сам не имел его и говорил только за себя. Пастернак же в "Детстве Люверс" несомненно соединился со своей героиней, девочкой-подростком, и пережил с ней все события, свойствен-ные ее возрасту. Соединение в ранней повести гораздо глубже, чем в романе, где в диалогах Ларисы с доктором Живаго оба варьируют слова самого Пастернака (мне роман тем и мил, я его ценю гораздо больше аккуратно построенных романов, в которых действуют куклы или манеке-ны). У Пастернака, в лучших вещах бывшего поэтом ощущений, вероятно, была сильная потребность в объективизации (он хотел увидеть себя как объект) и в расщеплении (выделении из себя иных граней и составов). Это и толкало его на объективированные жанры. В чистой лирике внутренний диалог можно чаще всего приписать раздвоенности духа, который ищет единства.

Иным способом достигает актер единства себя и персонажа, которого он играет. Актер как бы жертвует собой ради роли, потому что может привнести в нее лишь отдельные черты своего "я". Михоэльс требовал от художника, чтобы грим не искажал, а только подчеркивал черты его лица. Он избегал явной личины или маски, но все равно она у него была, хотя в ней сохранялись черты его лица. Без личины актера не существует, иначе один человек не мог бы вместить всех, кого ему приходится играть в течение сценической жизни. Недавно один молодой актер написал в газете, что его задача не вживание в роль, но находка себя в каждой роли, потому что всякий раз он играет самого себя. Это замечание о соединении двоих любопытно, но все же в исполнительском процессе участвуют те же двое: "я", поставленное в особую ситуацию и принявшее черты другого "я", и соединившийся с ним "он" - привносят каждый от себя в разных пропорциях, чтобы возник актер в данной роли.

Игра актера, конечно, и не чистое исполнительство, как у чтеца или музыканта, потому что театр создает сценическое время и пространство, то есть иллюзию жизни, именно этим вызывая эмоции зрителей. (В одной дивной книге я читала про самообольщение зрителя в театре[332]: "...театр сделался любимым местом моих удовольствий, а обольщение - мнимой потребностью души и сердца. Что это значит, что человек любит сочувствовать представляемым на театре печальным и трагическим событиям, тогда как сам не желал бы терпеть их? И при всем том зритель выражает свое участие в этой скорби, и самая скорбь доставляет ему удовольствие... Но скажите, пожалуйста, какое же может быть сострадание по отношению к действиям вымыш-ленным сценическим?" И дальше о друге, зараженном коллективными чувствами театраль-ного зала: "Он стал непохож на себя, непохож на того, каким пришел сюда; он смешался с толпой, в которую попал, сделавшись одним из множества зрителей... Смотрел наравне с другими зрителями, рукоплескал, кричал, выходил из себя...") В описании действия театра, сделанном на заре нашей эры, что-то напоминает мне толпы народной революции, в которых терялась личность и которая потом превратится в обезличенные массы на собраниях, где каждый выпол-няет то, что приказано. Театр научился обезличивать зрителей, превращая их в публику, в зал, еще до того, как нашлись режиссеры, управлявшие целыми народами.

Поэзия - подготовка к смерти. Актер, умирая на сцене, не воскресает, а снова становится самим собой, отбросив вместе с личиной чужую судьбу. Актер в известной степени соизмерим с писателем, с литературой, которая, в сущности, тоже уничтожает личность, вводя ее в иллюзорный и мнимый мир. Никто не отождествляет актера с лицом, которое он играет, а поэта справедливо заставляют отвечать за каждое сказанное им слово, поэтому поэзия всегда есть "песнь судьбы"[333]. Впрочем, в наше дикое время возможно все. Эренбург передал мне рассказ Хрущева о том, как Сталин смотрел в телевизоре актера Бучму (мне помнится, что это рассказ именно про замечательного украинского актера Бучму) в роли предателя. Его поразила игра актера, игравшего роль предателя. Сталин заявил, что так играть предателя может только тот, кто является предателем в жизни, и поэтому потребовал, чтобы были приняты надлежащие меры. Он отдал это распоряжение Хрущеву и Маленкову, и они не сговариваясь - сговаривать-ся всегда опасно - в течение некоторого времени морочили хозяина, говоря, что за Бучмой учреждена слежка, чтобы выловить всех предателей сразу. Крутились они недолго, потому что спасла смерть. Не знаю, кто первый умер - Сталин или Бучма, но, во всяком случае, Бучма уцелел и умер естественной смертью. Такие удачи бывают только с актерами. Я рада, что ему повезло. Это случилось только потому, что младшие вожди посещали театр и растворялись в публике, приветствующей актера. За поэта они бы не вступились. Поэзия им противопоказана. "Сочувственное исполнение" стихов пробуждает личность читателя, углубляет ее, делает читателя сопричастным делу поэзии, а это невозможно для людей, распоряжающихся судьбами людей и народов. Одно из двух - либо то, либо другое.

IV. Литературоведенье

Сравнивая поэта с актером, я имела в виду отдаленную цель, а именно известную в свое время да и сейчас популярную теорию литературоведенья, которая приписывает поэтам свойст-ва, близкие актерским. Эта теория была и будет большим соблазном для всех, кто занимается исследованием поэзии, так как дает возможность игнорировать автора, его рост, мысли, чувства, колебания и тяги. Теория эта зародилась в двадцатые годы, когда царила полная путаница и смятение умов и шел быстрый процесс умаления и уничтожения личности. Придумал эту теорию Тынянов, и она пошла бродить и расширяться с его легкой руки. Она состоит в том, что поэт говорит не от себя, но пользуется рупором, как бы посредником между собой и читателем. Посредника назвали "лирическим героем" и выяснили, что поэт по мере надобности может менять своего героя. Сегодня поэт новатор, завтра он архаист (архаисты же и есть самые главные новаторы[334], но они не западники, но вроде как почвенники), а послезавтра еще кто-то - в зависимости от лите-ратурных школ, читательского спроса и общего состояния умов. Главная же причина отказа от прежнего рупора и замены его новым - переход поэта из одного течения в другое. (Опоязовцы[335] очень любили объяснять Мандельштаму, что он давно уже одной ногой ступил в футуризм. Откуда такое берется? Ведь они читали манифесты всех футуристов - от Маринетти до Бурлюков и Бриков, издания футуристов и статьи и стихи Мандельштама. Что между ними общего?)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая книга"

Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"

Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.