Том Шиппи - Дорога в Средьземелье

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дорога в Средьземелье"

Описание и краткое содержание "Дорога в Средьземелье" читать бесплатно онлайн.

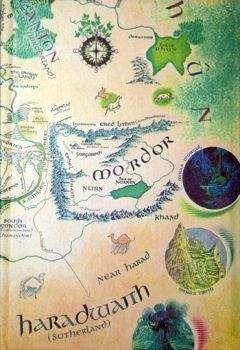

Фундаментальное исследование творческого мира Дж. Р.Р. Толкина, предпринятое его другом и преемником на кафедре английской литературы. «Властелин Колец» как философски–лингвистическая эпопея. Порождающая поэтика в качестве магического кольца. Языковые и литературные корни.

Подлинная энциклопедия Дж. Р. Толкина и толкинизма.

Впервые на русском языке.

От переводчицы «Властелина Колец» Марии Каменкович.

Для продвинутого и отчасти задвинутого читателя.

Остальные стилистические и тематические вариации перечислить легко. «Песнь о Дьюрине», которую поет Гимли в Мории, по–гномьи проста и энергична, но и здесь неотъемлемым от Средьземелья гибели и упадку противопоставляется некая далекая надежда. «Песня о Нимродели», которую поет несколько позже Леголас, говорит о том же, но кончается на другой ноте — на рассказе о беде и поражении, подстерегающих на Здешних Берегах. Элегия, которую Фродо складывает в память Гэндальфа, кончается на словах о смерти, но Сэм добавляет к ней несколько более жизнерадостную коду, и в итоге оказывается прав. Песня Галадриэли (та, что приведена на Общем Языке) кончается нотой сожаления и вопросом: «Но где корабль тот, / Что, на борт взяв, Галадриэль / За Море унесет?» — зато другая ее песня, квэнийская, — на ноте надежды и утверждения: «Но, может, ты отыщешь его в тумане? Может, хотя бы ты?»[317]. Как и в случае с хоббичьими песнями, здесь есть подтекст. За этими песнями стоит история о Приговоре и Великом будущем Исходе из Средьземелья, который все оттягивается из–за влюбленной вовлеченности эльфов в дела Средьземелья. Именно в этом причина разногласий Фангорна, тоскующего по корням и кронам, с Кэлеборном и Галадриэлью. Что удивительно в этой «эльфийскости» мифологической поэзии, так это то, как сильно смысл облеченных в поэтическую форму историй зависит именно от чистой формы — от образцов, которым присуще свое собственное внутреннее значение, столь же от них неотделимое, как неотделимы от звучания значения эльфийских названий, смысл непереведенных фрагментов эльфийской речи или песенки Бомбадила. Толкиновское представление о поэзии как в зеркале отражает толкиновское понятие языка; ни там ни здесь звук не должен отделяться от смысла, полагал он.

Если вернуться к исторической реальности, то необходимо будет отметить, что эта английская поэтическая традиция некогда включала в себя что–то подобное средьземелькой эльфийской традиции. Многое из того, о чем говорилось выше, Толкин почерпнул непосредственно из того же «Перла», повествующего о неудачной попытке побега от смертности, с его тяжелым традиционным синтаксисом и невероятно сложной метрической схемой перекрестно рифмующихся двенадцатистрочных строф, изобилующих аллитерациями, ассонансами и синтаксической вариативностью, и вдобавок особым образом связанных между собой и оснащенных рефренами (даже Толкин вынужден был, переводя «Перл», эти два последних приема игнорировать)[318].

Однако традиция «Перла» продержалась только до Шекспира, Мильтона и поэтов–романтиков, причем с течением времени поэтическая техника становилась все беднее и беднее. Толкин, очевидно, надеялся каким–то образом обновить древнюю традицию. Через три первых раздела этой главы — «Стилистические теории», «Поэзия Заселья» и «Эльфийская традиция» — красной нитью проходит почерпнутая из «Перла» и подобных ему поэм непоколебимая уверенность Толкина в том, что поэзия не сводится к простой сумме слов. С этим согласилось бы, впрочем, и большинство критиков. Но Толкин смотрел на это под особым углом Для него самым важным было то, что слова, из которых слагаются стихи, всегда несут в себе все накопленные ими на протяжении столетий значения, которые не так–то легко перечислить в словарях, но которые все же доступны многим носителям языка и подчас прорываются на поверхность, иногда даже заслоняя то, что хотел сказать сам поэт (а вот с этим большинство критиков как раз не согласится)[319]. Вот почему «неплотно прилегающее значение» в поэзии подчас эффективнее, нежели «плотно прилегающее». Иными словами, многотрудная, извращенная оригинальность, которую так ценят писатели двадцатого века, — не единственный путь к мудрости; есть и другие.

СРЕДЬЗЕМЕЛЬЕ И ЛИМБ: МИФИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ

Все, что говорилось выше о толкиновской поэзии, имеет непосредственное отношение к предмету крайне увлекательному, но зато и крайне трудному для рассмотрения: к «толкиновской мифологии». Можно с легкостью сказать, что в этой области проблемы и намерения Толкина были те же, что и в области поэтики. Толкин хотел, чтобы стихи во «Властелине Колец» не были случайными вставками или украшениями, но имели бы полновесный смысл в своем непосредственном драматическом контексте и были бы частью повествования. Так, стихотворение «Не вечно тянутся леса» относится одновременно и к Старому Лесу, и к символическим «лесам» Жизни и Жизненных Заблуждений. Точно в той же мере и легенда об Эарендиле и Лутиэн, и центральная притча о Фродо и Кольце — прежде всего «истории» и ни на мгновение не перестают ими быть, но при этом в них говорится о невыдуманных фундаментальных истинах и даже, возможно, о спасении. Правда, в этой претензии (на разговор о спасении) кроется определенная опасность. Если бы «Властелин Колец» превратился в откровенный рупор «евангельской истины», чересчур приблизился бы к христианскому мифу, в который Толкин безоговорочно верил, это могло бы подорвать статус книги как вымышленного повествования и в худшем случае превратить ее в кощунство, в «апокрифическое Евангелие», а в лучшем — в скучную аллегорию, которая пересказывала бы, якобы в форме романа, то, что и так всем давно известно. В этом случае «Властелин Колец» выглядел бы как одно из стихотворений Бильбо, выдернутое из контекста и без всяких объяснений помещенное в «Оксфордский сборник английской поэзии». Там, оторванное ото всего, что ему близко, оно смотрелось бы заброшенным и несчастным… Поэтому, создавая свой «миф», Толкин вынужден был держать себя в ежовых рукавицах.

Важно было, конечно, и то, что он не отличался особенной терпимостью по отношению к реальным языческим мифам и к наивным мифотворцам В статье, написанной в 1924 году для YWES, он замечает: «Многие невинные сентиментальные души, привыкшие везде находить одноглазых рыжебородых божков, были бы глубоко шокированы, узнав, что ни имя Þórr (Тор), ни имя Óðin (Один) не встречаются ни в одном названии на территории Англии»(262). В «древние религии» и «колдовские культы» Толкин не верил. В свое время К. С. Льюис написал статью под названием «Антропологический подход», в которой окончательно развенчал ученую разновидность этих заблуждений. Возможно, основной причиной нетерпимости обоих было то, что оба, в особенности Толкин, имели схожие представления о том, что представляло собой настоящее древнее язычество. В наиболее раннем описании англских обычаев Тацит («Германия», 97–98 гг. н. э.) отмечает, что у англов бытовал обычай приносить человеческие жертвы богам, топя людей в болоте. В консервирующем болотном иле Дании и «Угла» археологами было найдено немало останков таких ритуальных жертв. Было бы удивительно, если бы Толкину ни разу не случалось заглянуть в спокойное лицо «толлундского человека»[320] или в чудовищно искаженное страхом лицо «королевы Гунхильды» (которая, очевидно, еще сопротивлялась, когда ее заживо накололи на копье) и поразмыслить, каким же было в действительности языческое прошлое его предков[321]. «То же самое произошло бы и со мной, если бы не милость Божия!»[322]. Точнее выразиться невозможно. У Толкина были все основания кое в чем заподозрить немудрящее мировоззрение «благородных язычников».

Совсем другое дело добродетельные язычники. Поистине, не будет преувеличением сказать, что Инклингов они интересовали весьма и весьма. В последнем томе «нарнийской» серии — «Последняя Битва» (1956) — выведен молодой добродетельный язычник по имени Эмет, уже умерший. Оказавшись в Раю, Эмет рассказывает, что всю жизнь служил богине Таш и смеялся над Львом Асланом При этом читателю известно, что Таш — кровожадный демон, а Аслан, можно сказать, — «нарнийский» Христос. Однако встретив Аслана, умерший Эмет падает к его ногам в ужасе и в порыве инстинктивного обожания. Эмету становится страшно — «ведь Лев знает, что я все дни моей жизни служил богине Таш, а не ему». Но Эмет обретает спасение, потому что добрые дела, совершенные во имя богини Таш, принадлежат Аслану, а злые дела, совершенныс во имя Аслана, принадлежат Таш; это все равно, что сказать, что Бог и Аллах — не одно и то же, но добродетельные мусульмане, в отличие от кровожадных христиан, непременно удостоятся спасения. В конце книги души обитателей Нарнии несутся на Страшный суд, и из дверей Смерти к ним навстречу выходит Аслан. Если душа обнаруживает, что любит его — она спасается, если ненавидит — погибает. Здесь Льюис повторяет мысль знаменитого терциария[323] по имени Утред Болдон, жившего в четырнадцатом веке. У тред считал, что очам каждого умирающего является «ясное видение» (clara visio) Бога, и конечная судьба человека зависит от того, какой будет его реакция на это видение[324]. В 1368 году в Оксфорде эта идея Утреда была отвергнута как еретическая[325], поскольку неявно подразумевает, что человек может–де спастись и без помощи Церкви. Но протестант Льюис вполне мог быть согласен с этим тезисом

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дорога в Средьземелье"

Книги похожие на "Дорога в Средьземелье" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Том Шиппи - Дорога в Средьземелье"

Отзывы читателей о книге "Дорога в Средьземелье", комментарии и мнения людей о произведении.