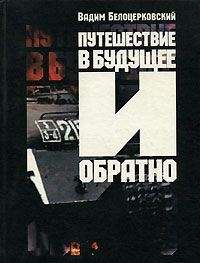

Вадим Белоцерковский - ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ И ОБРАТНО

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ И ОБРАТНО"

Описание и краткое содержание "ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ И ОБРАТНО" читать бесплатно онлайн.

Предлагаемая книга содержит три слоя. Первый - мемуары, охватывающие период с 1937 по 2001 год. Отдельные главы посвящены Сахарову, Солженицыну, русской политической эмиграции. Мемуары содержат много сенсационных фактов.

Второй слой - комментарии и анализ событий, затронутых в книге.

Третий слой - основные элементы теории синтеза капитализма и социализма в ретроспективе их разработки автором.

Берсут оказался маленьким, в несколько домов, поселком на берегу Камы. Нас разместили неподалеку, в пустующем доме отдыха, расположенном на краю высоченного утеса. От дома отдыха вниз к реке шла деревянная лестница, с площадками и скамейками для отдыха. На холмах, подступавших к реке, простирались бескрайние заповедные сосновые леса. Место прекрасней трудно было себе представить.

Кроме Тимура Гайдара среди приметных обитателей интерната я помню Стасика Нейгауза, сына Генриха Нейгауза, и приемного сына Пастернака. Стас играл нам на пианино «Гоп со смыком» и прочие «классические» вещи. Как я понимал, он не хотел тогда становиться музыкантом, считал себя недостаточно талантливым. Настоящим талантом он почитал своего старшего брата, умершего перед войной от туберкулеза. В Берсуте находились также братья Ивановы, Кома (Вячеслав) и Миша, сын Исаака Бабеля, усыновленный Всеволодом Ивановым, когда последний женился на бывшей жене Бабеля. Среди девочек — дочь поэта Сельвинского, Татьяна, Тата. Был приемный сын Василия Гроссмана — Михаил, трагически погибший в 42-м году в Чистополе. Было также и несколько «иностранных» детей. Дочь Бертольда Брехта, Кони Вольф — сын немецко-еврейского писателя Фридриха Вольфа, потом ставшего известным в ГДР режиссером. (Его брат «Миша», Маркус Вольф, был всемирно знаменитым шефом «Штази».) Находился в интернате и Алексей Баталов, с которым я пересекался еще в детстве, ходил в один детский сад, так как жили мы в одном доме (в первом доме писателей в Нащокинском переулке на Арбате).

Время в Берсуте мы проводили замечательно — купались, играли в футбол, катались на лодках, ухаживали за нашими девочками, писательскими дочками.

Управляющим «Интерната Литфонда», как стало называться наше сообщество, был некто Хохлов, служивший до войны директором дома отдыха Литфонда в Ялте, а ранее — боцманом на черноморском флоте. Он очень любил по-отечески обнимать великовозрастных писательских дочек, особенно когда был в подпитии. И великовозрастные ребята ему однажды отомстили: вывесили на дверях его кабинета бумагу с текстом: «Берегитесь, пис. дочки (писательские дочки): здесь Х.У.И.! (Хохлов, управляющий интернатом)». Писательские были все-таки сынки. Хохлов объявил нам: «Узнаю, кто написал — морду набью!». Но, слава богу, не узнал. Тогда я познакомился и с еще одним важным сокращением: «жёписа» — жена писателя. (Это сокращение широко вошло затем в язык «творческой интеллигенции» для обозначения характерного типа писательских жен, стоявших на страже престижа своих великих мужей, идентифицирующих себя с ними.)

Но беспечное наше времяпрепровождение в Берсуте однажды перебила встреча, напомнившая нам о действительности. Мы как-то лежали у реки, загорали, а вдоль по берегу, по тропинке шел старик с посохом в руках, согбенный, седой, с котомкой за плечами. Поравнявшись с нами, остановился, спросил, откуда мы. Узнав, что из Москвы, вдруг сказал:

— Да, война! Немец наступает. Я, ребятки, на германской воевал. Я немца знаю. Тогда у него на плечах французы с англичанами висели, и то он нам прикурить давал, а теперь — один на нас навалился. Не выдюжить нам. Погибла Россия!

И пошел дальше.

В один из дней августа, ближе к вечеру, на горизонте, там, куда текла Кама, заполыхали голубые зарницы. Такое было впечатление, что за горизонтом шла грандиозная битва. Я больше никогда не видел таких зарниц. Было немножко жутко — что-то апокалипсическое... Все в лагере, и взрослые, и дети, вышли на утес над Камой и, как завороженные, смотрели на «сражение» зарниц. Ночью разразилась сильная гроза и ливень. Утром небо снова расчистилось, но воздух похолодал и впервые запахло осенью. А днем из Чистополя пришел пароход, на котором приплыли два представителя Литфонда и привезли распоряжение — всему лагерю сворачиваться. Младшие группы должны были отправиться в Чистополь, а старшие — в закамские деревни помогать убирать урожай.

Через несколько дней мы, ребята и девушки старшей группы, рано утром переправились на катере на другой берег Камы, погрузили пожитки на подводы, высланные к нам из местного колхоза, и пошли за ними луговой дорогой к месту назначения.

Запомнились названия деревень, в которых мы жили и работали: Большой Толкиш и Малый Толкиш — татарские названия. Берсутская лафа резко оборвалась. Настали для нас, барчуков, трудные времена: тяжелая работа в поле, на огородах, ночевки в пустующих школах на соломе, без электрического света, и — не виданное нами питание: каша из какого-то крупнорубленого зерна с лампадным маслом и молоко с грубым черным хлебом. От недостатка витаминов мы покрылись язвами — инфуземами.

Поздней осенью нас из колхоза перебросили в Чистополь, куда вскоре эвакуировались и многие писатели, по возрасту не подлежавшие мобилизации, или их семьи. Приехали и мои родители. И в Чистополе я уже хорошо понял, что это такое — эвакуация и война, Россия советская и сталинский режим.

Жизнь в глухой провинции потрясала своей примитивностью и неустроенностью. Тогда я впервые осознал, что Москва по сравнению с остальной страной — иное государство, неизмеримо более цивилизованное и благополучное. В Чистополе мы попали в ХIX век, если не дальше. Старые, деревянные, осевшие в землю дома царских времен, неасфальтированные грязные улицы, отсутствие машин, водопровода, канализации. За водой мне приходилось ходить с ведрами и коромыслом к колодцу за несколько кварталов от дома, в любую погоду, да еще обратно дорога шла в гору, зимой — часто обледенелая. Электрический свет давали только на несколько часов в сутки и с частыми перебоями. Не было и керосина. Освещались самодельными масляными коптилками: баночка или бутылка с грубым растительным маслом (которым каша сдабривалась) и фитиль из веревки. Спичек не было, огонь добывали древним способом: с помощью зазубренной железяки — кресала, кремня и трута (жженой тряпки). Чиркали железкой по кремню, искры падали на трут, он начинал тлеть, и его раздували до огня.

В промежутках между работой в колхозах работали на лесосплаве. Старшие ребята зацепляли стволы канатами, а младшие, и я в их числе, тащили под уздцы лошадей, которые вытягивали стволы из воды. За нами, «наездниками», эти лошади закреплялись. На них мы через город приезжали на место работы и уезжали. Седел не было. Набивали на задницах кровавые мозоли. Причем если на работу лошади еле плелись, то с работы в предвкушении кормежки норовили переходить в галоп, при котором мы подвергались риску оказаться на земле.

Железная дорога к Чистополю не подходила, связь с миром шла в основном по воде, по Каме, и когда она замерзала, город оказывался отрезанным от мира на долгую зиму — на четыре-пять месяцев. Транспорт в городе — лошадь с телегой. Причем лошадь колхозная: грязная, тощая, едва передвигающая ноги.

С зимы 41-го начали мы уже и подголадывать, пришлось отведать котлет из картофельных очисток. Только на вторую военную зиму писательскую колонию стали подкармливать литерными пайками.

Этот ужас отсталости и запустения на фоне прежней столичной жизни и пропаганды о сказочных успехах сталинской индустриализации приводил в тяжелое недоумение. А я еще незадолго до того побывал в Латвии!

Местное население относилось к нам, эвакуированным, с открытой враждебностью. Нас называли «выковыренными». «Вот погодите, — можно было услышать на улице, на базаре, — немцы придут, мы вам покажем!» (или: они вам покажут!). Татары выражались еще определеннее: «Будем всех русских резать!». Когда осенью 42-го года пронесся слух, что немцы высадили десант под Казанью, властям пришлось ввести в городе комендантский час и пустить по улицам патрули, чтобы действительно не начали резать. В газетах в это время писали: «Весь народ, как один человек, поднялся на защиту родины!».

Сильное беспокойство вызывали слухи о дезертирах, бежавших с фронта. В поисках дезертиров в дома по ночам стали врываться патрули НКВД. Пришли и к нам, и, несмотря на документы отца, устроили обыск, заглядывали под кровати.

Мы, дети и подростки, конечно, легче переносили все эти негативные впечатления, но взрослые страдали, особенно женщины, жившие в эвакуации без мужей. Было несколько случаев самоубийств женщин. Недалеко от нас в городке Елабуга, еще более захолустном, чем Чистополь, в августе 41-го повесилась Марина Цветаева.

Все взрослые рвались назад — в Москву. Лучше уж погибнуть под бомбами, чем вести такую жизнь! Москвой грезили. Если в кино показывали Москву, в зале раздавались стоны и плач. На людей, получавших разрешение на поездку в Москву, были такие случаи, смотрели, как на счастливцев.

И страшнее всего было, конечно, евреям. Ведь до Сталинграда никто не мог знать, чем кончится война, и в случае победы Германии евреям трудно было рассчитывать на спасение. Они могли ждать расправы с любой стороны, не только с немецкой. Мысли об этом изредка прорывались и у моих родителей. Сейчас иные патриоты утверждают, что «все советские люди с самого начала были уверены в победе», но это или ложь, или обман памяти.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ И ОБРАТНО"

Книги похожие на "ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ И ОБРАТНО" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вадим Белоцерковский - ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ И ОБРАТНО"

Отзывы читателей о книге "ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ И ОБРАТНО", комментарии и мнения людей о произведении.