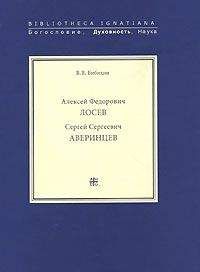

Сергей Аверинцев - Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В"

Описание и краткое содержание "Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В" читать бесплатно онлайн.

Сергей Сергейевич Аверинцев (10 декабря1937, Москва — 21 февраля2004, Вена) — русский филолог, специалист по позднеантичной и раннехристианской эпохам, поэзии Серебряного века. Переводчик, лектор, член Союза писателей СССР (1985), русского ПЕН-центра (1995), председатель Российского библейского общества (с 1990), международного Мандельштамовского общества (с 1991), президент Ассоциации культурологов.

В одной из лекций Аверинцев говорил о Ареопагите "это не философия, не литература, а шире - культурное событие!не совсем философия, не совсем поэзия, а и то и другое". Именно таким событием и был сам Сергей Сергейевич Аверинцев!

Сборник воспоминаний об Аверинцеве С.С.

1 Интервью с вдовой академика Сергея Сергеевича Аверинцева- Н.П.Аверинцевой

2 В. Бибихин Записи о встречах

3 Воспоминания М.Л.Гаспарова о C.C.Аверинцеве (из книги "Записи и выписки")

4 Владимир Бондаренко. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОЧВЕННИК АВЕРИНЦЕВ

5 Эдгар Лейтан С. С. АВЕРИНЦЕВ В ВЕНЕ

6 В. МАХЛИН Возраст речи. Подступы к явлению Аверинцева

Филология (как, впрочем, и философия) имеет шанс сохраниться в обозримом будущем в качестве службы понимания скорее уже только как практика комментирования, более древняя, более изначальная, чем “интерпретация”, более традиционная, чем традиции Нового времени. В этом смысле в обсуждаемом содружестве гуманитарных наук — “вчерашний день еще не родился”, по мандельштамовской формуле “относительного мышления”. В филологию, в историю, в науку, в “архив” уходят сегодня не потому, что не могут писать стихи и романы, быть TV personality, делать кино и делать “бабки”; объективный и подлинный дух речи, как и дух поэзии, ушел из “фельетонистической эпохи”, о которой писал любимый С. С. в молодости Герман Гессе, еще дальше, еще глубже, чем во времена тоталитаризма. Оттого, как мне кажется, даже бинарная оппозиция: “массовая” культура — “элитарная” культура, в границах которой еще мыслил и говорил Аверинцев, утратила семантическую остроту в условиях нового опыта, то есть приобрела существенно новую, пост-тоталитарную остроту, передать которую современная речь почти вовсе еще не способна.

Кармическая расплатаВ последней книге С. С. едва ли не последние слова (после которых, как сказано в редакторском примечании, “рукопись обрывается”) — своего рода герменевтический диагноз начинающегося нового столетия, не способного, как сильно опасается С. С., извлечь уроки из собственного прошлого, из своего же исторического опыта (из уроков истории никто не извлекает для себя выводов) и обреченного за это на кармическую расплату. Вот эти, по-аверинцевски удивительные, слова: …в нашу опытность, отовсюду нас обступающую, входят не только опыт sensu stricto, опыт реальности как таковой, но и отпечатки, напечатления особенно долго принимавшихся и составлявших для поколений их “ноосферу” идеалов и идеологий, императивных конструкций, на основании которых мы сами или наши предшественники кого-то судили и выносили моральные вердикты. Это кармическая расплата за созидание утопий, вовсе не прекращающаяся с нашим отказом от идеологий (курсив мой. — В.М.).

О чем это?..

Для того, чтобы вернее и лучше ответить на этот вопрос самим себе, вспомним речь, с которой С. С. выступил в октябре 1999 года в ИНИОНе по случаю столетия со дня смерти В. Соловьева. Аверинцев сам называет свое выступление попыткой защитительной речи — такого речевого жанра, ко-

торый он сам, наследуя в этом отношению Соловьеву, на свой страх и лад с успехом практиковал в советских условиях и который после (в постсоветское десятилетие) парадоксальным образом почти потерял прежнюю неофициальную, но легально-имперскую магию “благой вести”. Логика этой апологии примерно такова: да, “религиозная философия”, которой мы дышали и жили в советское время, — уязвима, сегодня это очевиднее, чем когда-либо; но если она исчезнет как жанр, как общественный околонаучный феномен речи, публика пойдет удовлетворять свою духовную жажду в другие места.

Таков несколько устрашающий диагноз. Но, допустим, С. С. жив и здоров и, вместо того, чтобы преподавать русскую литературу в Вене каким-то, извините за неполиткорректность, девахам (которые находили у него как преподавателя серьезный недостаток — непонимание значения феминизма), продолжает и сейчас нести свет нашей все еще жаждущей “высокого и прекрасного” околонаучной публике где-нибудь в Пушкинском музее или Музее музыкальной культуры. Так вот: эффект был бы не очень большой; вся духовно-идеологическая архитектоника бытия-события после краха тоталитаризма — совершенно иная. Это значит: сегодня в “вещающем” жанре уже ничего нельзя по-настоящему сказать именно потому, что сказать или напечатать сегодня можно что угодно. Нужно не вещать,а разговаривать, и не “наедине со всеми”, а, лучше, с немногими коллегами, заинтересованными в конкретном предмете. Только такая предметная речь сегодня может не потерять предметной перспективы “дела”, не выродиться (как вспоминал Бахтин ВОЛЬФИЛу) “в такую, знаете, русскую болтовню”. (Знаем, знаем, как говорится, не по Гегелю.)

Вспомним в этой связи афоризм немецко-американского христианского мыслителя Ойгена Розенштока-Хюсси (1888—1973), тоже, кстати, любителя Честертона, который в своей, переведенной у нас, “Автобиографии западного человека” (1938), именно в “русском” разделе этой христологической социологии речи европейских революций, заметил: “Гуманитарию (a scholar) труднее изменить свои методы, чем целой нации — сменить религию”.

В том-то и дело, что труднее. Хотя тьма искусников сегодня и надеется, что, сделав то, что сделать легче, можно убить двух зайцев и хапнуть, по традиционному навыку мысли, “сразу весь капитал” (как хотелось Раскольникову).

“Чужеземец” в платоновском “Софисте”, споря с риторикой и софистикой, говорит: “Не бывает ли, дорогой Теэтет, необходимым для многих из слушателей, когда по прошествии достаточного времени и достижении зрелого возраста они приходят в столкновение с действительностью и становятся вынужденными под ее воздействием ясно постигнуть существующее, изменить приобретенные раньше мнения, так что великое оказывается малым, легкое — трудным и все ложные представления, образованные при помощи речей, всячески отвергаются действительными делами?”

Вот уж, действительно, “Платон вовсе не был платоником, а философия не схоластика”, как закончил свою философскую автобиографию наш почти новый знакомый Ганс-Георг Гадамер (1900—2002)!

Было бы, конечно, большой наивностью полагать, что С. С. не понимал всего этого. Но, вопреки Аквинату, мы иногда делаем не то, что мы знаем и понимаем, а то, что нам все-таки роднее и ближе. В какой мере выбор “душеспасительного” жанра речи, которому С. С. явно отдавал предпочтение в последние годы, удовлетворяет тому выбору гуманитария, который он сформулировал, как мы помним, еще в интервью 1984 года?

Вспоминаю внезапный выплеск эмоции у Александра Викторовича Михайлова, дело было в 1994 году: я выходил из его сектора теории ИМЛИ, а он вдруг предостерегающе окликнул меня, но окликнул так, чтобы слышали это все, находившиеся в ту минуту в комнате. Буквально припомнить его слов не могу, но отчетливо помню, с какой язвительной (но не злой) интонацией А. В. сказал тогда примерно следующее: …надо, знаете ли, своим делом, наукой заниматься, а не тем, чем вот занимается теперь Аверинцев…

Разумеется, каждый в своем праве заниматься тем, что кому ближе и дороже. Беда в том, что исторический разрыв, последствия которого в полной мере обнажились после краха тоталитаризма, невозможно адекватно даже зафиксировать на языке светски-религиозного любомудрия, сколь угодно духовного “всемства”. В этом отношении поздняя речь С. С., при всем ее красноречии и глубине, слишком “культурна”, то есть стилизована; но, стилизованная, — слишком обща, то есть лишена конкретного, специализированного предметно-практического направления — и это, парадоксальным образом, потому, что она слишком сама специализированна — “литургична”. Это не так заметно, когда речь пребывает на своем месте: в храме, на церемонии религиозной или светской, в жанре благочестивого назидания и перед соответствующей аудиторией. Все иначе, когда мы думаем, что так можно говорить обо всем и со всеми. Тогда мы “выходим из меры” (по выражению Пришвина о позднем Л. Толстом).

Стоило бы разобрать, строка за строкой, блистательно, как всегда, написанную миниатюру с притязанием на вселенский или уж, как минимум, на испанский престол — “Ритм как теодицея” (2001) почти символическое выражение того, что можно назвать “дурной памятью” (по аналогии с описанной Сартром “дурной верой”). Статья напечатана в журнале “Новый мир”, под странной, поражающей анахронизмом исторического малолетства рубрикой “Борьба за стиль”, видимо, долженствующей напомнить о боевитой принципиальности 1930-х годов, то есть о пике тоталитаризма. Бог с ним с “Новым миром”: крах тоталитаризма оказался духовным крахом почти всех, кто с ним боролся, как это случилось с русской интеллигенцией после краха самодержавия. Но вот Аверинцев…

На трех страницах “Ритма как теодицеи” перед нами синопсическая история “непереваренного” советского литературоведения, то есть история, освобожденная от голосов, от смысловой незавершенности исторического опыта; история, поставленная на службу не столько пониманию прошлого науки ради ее будущего, сколько задаче спасения духовности вообще, литературы вообще, эстетики вообще, “святого” вообще…

Странной кажется — если переспросить о предметной стороне дела — апология ритма, важнейшей категории эстетического завершения, то есть, собственно, отрешения от незавершимого в своем смысле события бытия. Два замечания в этой связи. Во-первых, не обосновано и не понятно само такое отрешение-завершение (так называемая “эстетическая изоляция”) перед лицом жизненно-этической, тем более — религиозной, незавершимости. Незавершимость события, жизнь “в духе” скорее аритмична, ибо требует решения, практического выбора — даже в теории литературы и эстетики. Выбор С. С. тоже аритмичен (полемичен).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В"

Книги похожие на "Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Аверинцев - Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В"

Отзывы читателей о книге "Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В", комментарии и мнения людей о произведении.