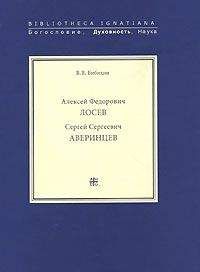

Сергей Аверинцев - Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В"

Описание и краткое содержание "Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В" читать бесплатно онлайн.

Сергей Сергейевич Аверинцев (10 декабря1937, Москва — 21 февраля2004, Вена) — русский филолог, специалист по позднеантичной и раннехристианской эпохам, поэзии Серебряного века. Переводчик, лектор, член Союза писателей СССР (1985), русского ПЕН-центра (1995), председатель Российского библейского общества (с 1990), международного Мандельштамовского общества (с 1991), президент Ассоциации культурологов.

В одной из лекций Аверинцев говорил о Ареопагите "это не философия, не литература, а шире - культурное событие!не совсем философия, не совсем поэзия, а и то и другое". Именно таким событием и был сам Сергей Сергейевич Аверинцев!

Сборник воспоминаний об Аверинцеве С.С.

1 Интервью с вдовой академика Сергея Сергеевича Аверинцева- Н.П.Аверинцевой

2 В. Бибихин Записи о встречах

3 Воспоминания М.Л.Гаспарова о C.C.Аверинцеве (из книги "Записи и выписки")

4 Владимир Бондаренко. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОЧВЕННИК АВЕРИНЦЕВ

5 Эдгар Лейтан С. С. АВЕРИНЦЕВ В ВЕНЕ

6 В. МАХЛИН Возраст речи. Подступы к явлению Аверинцева

На трех страницах “Ритма как теодицеи” перед нами синопсическая история “непереваренного” советского литературоведения, то есть история, освобожденная от голосов, от смысловой незавершенности исторического опыта; история, поставленная на службу не столько пониманию прошлого науки ради ее будущего, сколько задаче спасения духовности вообще, литературы вообще, эстетики вообще, “святого” вообще…

Странной кажется — если переспросить о предметной стороне дела — апология ритма, важнейшей категории эстетического завершения, то есть, собственно, отрешения от незавершимого в своем смысле события бытия. Два замечания в этой связи. Во-первых, не обосновано и не понятно само такое отрешение-завершение (так называемая “эстетическая изоляция”) перед лицом жизненно-этической, тем более — религиозной, незавершимости. Незавершимость события, жизнь “в духе” скорее аритмична, ибо требует решения, практического выбора — даже в теории литературы и эстетики. Выбор С. С. тоже аритмичен (полемичен).

Во-вторых, если ритм и убедителен как теодицея, то разве что в качестве так называемой “онто-теологии”, то есть сначала языческого, а потом и христиански-средневекового “синтеза” божественного, мирского и человеческого — идеальной теоретизированной гармонии, служившей объяснением и оправданием реального миропорядка с его жесткой иерархией власти и социальной стратификацией. Можно было бы вспомнить в этом контексте критику онто-теологии в западной философии двух последних веков (начиная с позднего Шеллинга, Кьеркегора и Фейербаха); но гораздо уместнее вспомнить статью В. Соловьева “Об упадке средневекового миросозерцания” (1891), за которую, как известно, К. Леонтьев в XIX веке предлагал сослать автора в Сибирь, а А. Лосев в ХХ веке, как мог, исполнил этот духовный императив “в тексте”, просто не упомянув нелюбимую статью в своей монографии о любимом Соловьеве. Моменты не только психологической несовместимости между наследием эстетической метафизики и историческим опытом, который требует выйти за пределы метафизики, — вот, похоже, тот пункт, где дилемма выбора, стоящая перед гуманитарно-филологическим исследованием, входит внутрь любого предмета, хотя и затемняется “дурной памятью”, обрекающей на историческое несовершеннолетие и изоляционизм.

После этого уже не удивляют в обсуждаемом эссе, на первый взгляд, неожиданные, невозможные вещи. С Гегелем страшно, — заметил С. С. в своем выступлении перед студентами историко-архивного института в 1987 году; в эссе 2001 года появляется не тот Гегель, который, согласно аверинцевской оговорке к только что приведенному суждению, остается перспективным для исторического знания, а именно тот самый Гегель, с которым в советское время было страшно, а теперь не страшно, теперь страшно другое, обратное… Для вящей убедительности Аверинцев цитирует по-немецки самую тоталитарную, самую одиозную философскую формулу “абсолютного профессора в Берлине” (как называл Гегеля Кьеркегор): Das Ganze ist das Wahre (“Целое есть истинное”), забывая или, скорее, считая ненужным напоминать читателям “Нового мира”, как минимум, две вещи. Что a) гегелевская формула имеет текстуальное продолжение: um so schlimmer fьr die Tatsachen (“тем хуже для фактов”); последовательность эту в России изучали хотя и не по Гегелю, но и по Гегелю тоже; b) все знают, что такое “Целое есть истиное” по Гегелю, кроме специалистов по Гегелю…

Очевидно, “кармическая расплата” — не шутка. Но и как страшилку эту речь, думается, воспринимать не стоит. Вспоминается один из многочисленных анекдотов об С. С. старых времен: выступает Аверинцев перед огромной аудиторией с лекцией, понятно, о мировой культуре; к нему приходит записка: “Когда вы дойдете до Востока?” С. С. ответил: “Надеюсь, что никогда…” Но вот дошел же, заговорив перед уходом даже не о роке, а о карме.

“Кармическая расплата” — это, по Пришвину, “кащеева цепь” прошлого, не осознаваемая, но тем более перекрывающая будущее. Или, более научно: это “предрассудки” исторического сознания (по Гадамеру), или “доминанты” (по А. Ухтомскому), или “императивы” (по О. Розенштоку-Хюсси), воспринятые по традиции, но не гарантирующие адекватной ориентации в настоящем, хотя и составляющие историческое условие возможности такой ориентации и зачастую совершенно законные и продуктивные; но в любом случае — не столько мертвые, сколько живые. В этом смысле Гадамер говорит о “действенной истории”, Wirkungsgeschichte: помимо того прошлого, которое мы делаем предметом исследования и оценки, есть еще такой опыт прошлого, через который не перепрыгнуть никаким “прыжком веры”; мы внутри длящегося опыта “предания” (традиции); но именно поэтому мы способны к дифференциации и ориентации внутри исторического “круговорота понимания”, принципиально не совпадающего с античным или ницшеанским “вечным возвратом того же самого”…

Не странно ли, что у Аверинцева, насколько можно судить, мы не найдем даже упоминания о современной философии исторического опыта — герменевтической философии, казалось бы, такой близкой, исторически и по сути дела родственной его определению филологии, как и научно-инонаучной дилемме гуманитария, им же сформулированной? (Хотя в небольшой заметке 1997 года об А. Михайлове С. С. сделал акцент именно на немецко-русской теме, надиалоге с Германией как принципиальном пути обретения русской научно-гуманитарной речью своей дифференцированности, интеллектуальной самостоятельности и, вместе, общезначимости.)

Кармическая расплата — это условие невозможности самого главного — перемены ума, “покаяния”. Но что значит говорить, что значить учить перемене ума не паству, но гуманитариев, особенно если мы осознали, что это труднее, чем убедить верующих переменить веру?

В своем предисловии к изданию “Православное богослужение” (выпуск I, 1999) — богословско-филологическим попыткам перевести-таки каноническую традицию на живой, современный русский язык — С. С. писал: Концепт культового языка, совершенно неизбежный для язычества, требуемый логикой иудаизма и ислама, Церкви чужд по существу; ее подлинный язык — не горделиво хранимое свое наречие, но речь, внятная спасаемым.

Сказано — блеск; но… Дистинкции Аквината и схоластики не “формальны”: они стремятся зафиксировать и назвать границы вещей и региональных онтологий. Только для варваров слово “Всеединство” в уме и на деле означает, что все едино…

Аверинцев имеет в виду, скорее всего, слова ап. Павла: “Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь” (1 Коринф. 14,4).

Но из этого языка, из почтенного возрастаэтой речи — есть ли выход не вообще к церкви, видимой и невидимой, но к реальному историческому опыту, к историческому знанию, которое только еще приходит к совершеннолетию? Особенно если вспомнить то, что М. Бубер сказал однажды о хрупкой реальности общения как последнем основании самых возвышенных идей, критикуя “экзистенциализм” Кьеркегора: “Ведь стуит только в самом бытии разверзнуться бездне между Ты и Ты, как сразу возникнет угроза того, что сокровенное значение открытия Я и Ты будет извращено — теперь уже не с помощью псевдомистического атеизма, а помощью теистического благочестия”.

Сегодня маятник качнуло в противоположную сторону: теистическое благочестие, заступающее на место прежнего псевдомистического атеизма, сплошь и рядом выдает себя за подлинную альтернативу — естественно, вновь увеличивая шансы противоположной стороны.

Очень внятно и на совершенно светском языке выразил идею “перемены ума” Хосе Ортега-и-Гассет в эссе “Нищета и блеск перевода” (1939): “Обрести историческое сознание и научиться расценивать себя как ошибку — одно и то же”.

Обрести историческое сознание, не порабощая себя ни мифом “научности”, ни мифом “духовности”, но оставшись в науке и не оставляя пророчествования, различая вещи, воздавая должное опыту реальности как таковой, — вот, вероятно, что могло бы приблизить историческое знание к своему совершеннолетию.

Так почему же все-таки Аверинцев?Поздняя статья С. С. “Так почему же все-таки Мандельштам?” (1998) провоцирует завершить эти “подступы” к аверинцевской речи именно так. Историческое прошлое, духовно-биографический опыт общения с чужой речью приходится “спасать” от настоящего ради будущего, спасать даже от прежних единомышленников, от прежней публики — такие все, в очередной раз, стали умные и современные…

Но я вот не могу забыть первой встречи: была зима 1968 года, я только что прочитал в “Историчке” статью какого-то Аверинцева о Шпенглере (“Вопросы литературы”, №1); из автомата я сразу позвонил приятелю рассказать о впечатлении, в котором я с тех пор пытался отдать себе отчет. Что это было? В общем, я тогда, в двадцать один год, не понял ничего, но само-то впечатление было, по-видимому, совершенно определенным. Это была какая-то небывалая, не советская и не антисоветская, вообще другая речь.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В"

Книги похожие на "Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Аверинцев - Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В"

Отзывы читателей о книге "Воспоминания об Аверинцеве Аверинцева Н. А., Бибихин В", комментарии и мнения людей о произведении.