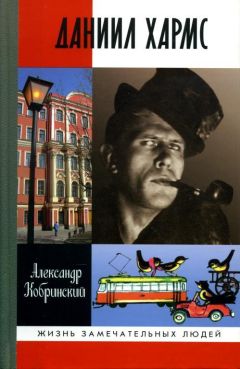

Александр Кобринский - Даниил Хармс

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

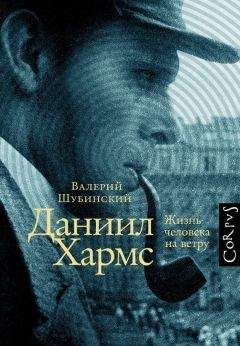

Описание книги "Даниил Хармс"

Описание и краткое содержание "Даниил Хармс" читать бесплатно онлайн.

Даниил Хармс (Ювачев) (1905–1942) — выдающийся поэт и писатель, основатель литературного сообщества ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»), прошедший путь от словотворческой «зауми» к произведениям, воплощавшим глубинную абсурдность человеческого существования. Абсурдной казалась вся его жизнь, сотканная из парадоксов: застенчивый донжуан, безукоризненно вежливый зачинщик скандалов, детский писатель, не любивший детей. Эти противоречия выводили из себя не только коллег по писательскому цеху, но и власть, которая всячески преследовала Хармса, отказывая ему в праве заниматься литературой. После ареста и трагической гибели его произведения много лет были запрещены, затем распространялись подпольно, и только в 1980-е годы началось их широкое издание и изучение. Сегодня творчество Хармса широко известно как в России, так и за рубежом, однако его биография по-прежнему хранит немало загадок. Новым этапом на пути ее исследования является первая полная биография писателя, написанная доктором филологических наук, знатоком творчества обэриутов Александром Кобринским. Без сомнения, ее с интересом прочтут как те, кто хорошо знаком со стихами и прозой Хармса, так и те, кому еще только предстоит узнать и полюбить их.

«Это музыка, умышленно сделанная „шиворот-навыворот“, — так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью. Это музыка, которая построена по тому же принципу отрицания оперы, по какому левацкое искусство вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образа, естественное звучание слова. Это — перенесение в оперу, в музыку наиболее отрицательных черт „мейерхольдовщины“ в умноженном виде. Это левацкий сумбур вместо естественной, человеческой музыки. Способность хорошей музыки захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным формалистическим потугам, претензиям создать оригинальность приемами дешевого оригинальничания. Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо. ‹…› Композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ждет, чего ищет в музыке советская аудитория. Он словно нарочно зашифровал свою музыку, перепутал все звучания в ней так, чтобы дошла его музыка только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов».

Обвинения в нарочитом усложнении, в «сумбуре» сводились к понятию «формализм». Так было принято: нужно было найти короткое, емкое слово, которое служило бы своеобразным заклинанием. В смысл этого слова-заклинания практически никто не вдумывался, им перебрасывались, стремясь обвинить противника и отвести обвинение от себя. Для партийного руководства это слово служило клеймом, которое могло безапелляционно применяться против кого угодно. Но были и интересные переклички, доказывавшие, что все эти политические обвинения не возникли в воздухе, а кристаллизовались в течение многих лет в языке советской прессы. К примеру, «откровенным до цинизма сумбуром» Лидия Лесная восемью годами раньше называла пьесу Хармса «Елизавета Бам», предвосхитив, таким образом, будущую широкую кампанию в советском искусстве, а упомянутое в «Правде» слово «заумный» уже в 1920-е годы с успехом употреблялось в качестве бранного в рецензиях и статьях.

Вторым таким словом-клеймом в 1936 году стал «натурализм». «Правда» объясняла его на примере оперы Шостаковича следующим образом:

«Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И „любовь“ размазана во всей опере в самой вульгарной форме. Купеческая двуспальная кровать занимает центральное место в оформлении. На ней разрешаются все „проблемы“. В таком же грубо-натуралистическом стиле показана смерть от отравления, сечение почти на самой сцене».

С этого момента сочетание «формализм и натурализм» превратилось в ритуальную формулу обвинения, вокруг которой и строились все дальнейшие печатные выступления.

Шестого февраля вслед за «Леди Макбет» в статье «Балетная фальшь» объектом резкой брани стал комедийный балет Шостаковича «Светлый ручей». 13 февраля редакционная статья в «Правде» («Ясный и простой язык искусства») снова прошлась по обоим произведениям Шостаковича: «И первая, и вторая статьи наши направлены против чуждой советскому искусству лжи и фальши ‹…› Оба эти произведения одинаково далеки от ясного, простого, правдивого языка, каким должно говорить советское искусство. Оба произведения относятся пренебрежительно к народному творчеству».

В последующих статьях «Правда» вышла за пределы музыкального искусства. 13 февраля настал час кинематографии: в статье «Грубая схема вместо исторической правды» был разгромлен фильм И. П. Кавалеридзе «Прометей». 20 февраля прошлись по архитектуре: статья «Какофония в архитектуре» бичевала «конструктивизм и формализм» в зодчестве. 1 марта досталось живописи: статья «О художниках-пачкунах» была направлена против В. Конашевича, В. Лебедева, А. Лентулова и др. (первые двое были замечательными иллюстраторами детской книги и, в частности, создавали рисунки к произведениям Хармса). Наконец, 9 марта в статье «Внешний блеск и фальшивое содержание» был поставлен крест на сценической судьбе булгаковской пьесы «Мольер», которая после нескольких лет репетиций успела пройти на сцене МХАТа всего несколько раз. МХАТ и не подумал заступиться за драматурга и немедленно снял «Мольера», чего Булгаков не мог простить театру до конца жизни.

Однако, как нам теперь уже известно, после появления первых же статей «Правды» Сталин стал получать справки о настроениях в среде художественной интеллигенции. Эти справки не могли его не встревожить: сообщалось, что вроде бы уже прирученные писатели, композиторы, художники вдруг стали позволять себе казалось бы совершенно невозможные высказывания о статьях, авторство которых очевидно принадлежало самым высокопоставленным партийным лидерам, а по некоторым слухам, — даже самому Сталину. Сексоты доносили, что больше всего подвергаются нападкам статьи о Шостаковиче, их называют грубыми и некомпетентными, а кое-кто даже позволяет себе намеки на то, что это — попытки диктаторского вмешательства в искусство. Следовало немедленно одернуть осмелевших.

Способ нашли быстро. Было решено объявить дискуссию о формализме и натурализме. Разумеется, «дискуссией» это только называлось — планировалось, что представители творческих союзов на своих заседаниях станут каяться в своих заблуждениях и выводить на чистую воду запутавшихся в формализме и натурализме товарищей.

Интересно, что несмотря на то, что назначенная дискуссия проходила практически во всех творческих союзах, в центре внимания интеллигенции и советской прессы оказалось прежде всего происходящее в писательской среде. Причина этого была ясна: далеко не каждый способен разобраться в тонкостях музыкальных или архитектурных стилей, но книги к тому времени в СССР читало большинство населения, неграмотность была почти ликвидирована. Поэтому было очень важно, чтобы воздействие на умы читателей происходило исключительно в том направлении, которое было нужно партии.

Первый этап дискуссии прошел в Москве. Московские писатели собрались 10 марта, докладчиком был секретарь правления Союза советских писателей В. П. Ставский. По общему впечатлению, доклад был невнятный. Ставский путался, было видно, что он сам не понимает, о чем нужно говорить, и повторяет слова «формализм» и «натурализм» как заклинание. В выступлениях писателей и критиков в прениях царила неискренность, некоторые пытались закрепить свое положение на волне ругани и с наслаждением чередовали литературные и политические обвинения, некоторые по обязанности «отбывали номер» на трибуне. При этом разрыв между официальной позицией партии и руководства Союза писателей, с одной стороны, и рядовыми писателями — с другой, достиг беспрецедентной за последние годы величины. Сексоты аккуратно фиксировали частные высказывания участников собрания, сделанные ими в перерывах, в дружеском кругу, в «курилке», — из них становилось совершенно понятным настроение людей.

Сообщали о высказывании критика А. Лежнева: «Когда говорят много глупостей сразу, даже становится весело. Я думаю, что у нас не так много дураков, как это кажется, но когда я прихожу на собрание, мне кажется, что все — дураки. И это уже повторяется сколько времени, а все никак не можешь примириться. Ставский говорил чепуху по должности, а все остальные — по невежеству, подхалимству и глупости». К. Паустовский иронизировал: «Разговоры о формализме стали повседневными. Одного художника спрашивают: „Ну, что нового?“ — „Ничего особенного, сейчас видел, как милиционер повел двух формалистов в отделение“».

Даже Сергей Городецкий, всегда «державший нос по ветру» и менявший обычно свои убеждения со скоростью изменения «генеральной линии», — и тот не выдержал: «Доклад Ставского и все выступления, прямо скажу, кажутся детской забавой, на каком все это низком уровне. Я вспоминаю наши споры об искусстве в 1910–1912 годах. Если сравнить ту аудиторию с этой, все равно что сравнить академию с избой-читальней. Стыдно слушать».

Но настоящая бомба разорвалась на втором собрании — 13 марта, когда слово для выступления взял Борис Пастернак. Он, написавший в свое время в стихотворении на смерть Маяковского в 1930 году: «Твой выстрел был подобен Этне / В предгорье трусов и трусих», — на этот раз сам оказался такой высотой перед трусливой низиной «писательской массы». Пастернак говорил так, как будто с этими людьми можно было ничего не бояться, можно было быть откровенным, как будто не было уже устоявшегося в среде советской интеллигенции (а в писательской среде — вдвойне) «двоемыслия». Пастернак стал говорить не столько о пресловутых «формализме и натурализме», сколько о тональности разговоров о них на писательском собрании, о том, ради чего и во имя чего они ведутся:

«Ужасная судьба этих разговоров, потому что, несомненно, они исходят из каких-то повелительных убеждений, очень серьезных. В то же время ход этого обсуждения не только миниатюрен по сравнению с этим, но просто удушлив. Мы попадаем в двойственное положение.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Даниил Хармс"

Книги похожие на "Даниил Хармс" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Кобринский - Даниил Хармс"

Отзывы читателей о книге "Даниил Хармс", комментарии и мнения людей о произведении.