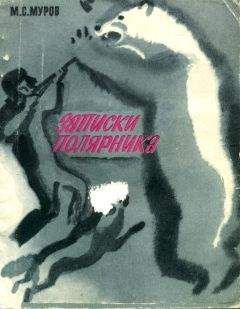

Михаил Муров - Записки полярника

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Записки полярника"

Описание и краткое содержание "Записки полярника" читать бесплатно онлайн.

Предлагаемая читателю книга — многолетний труд Михаила Степановича Мурова — участника первой зимовки на Земле Франца-Иосифа в 1929—1930 годах.

М. С. Муров — ленинградец. Сорок лет назад, находясь на зимовке, он ежедневно вел дневниковые записи. Впоследствии Муров добавил к ним газетные и журнальные публикации, посвященные экспедиции, а также различные материалы об истории освоения Советского Севера.

Весь этот документальный материал послужил основой для книги «Записки полярника».

День торжественного открытия станции был и днем нашего расставания с седовцами.

Рудольф Лазаревич сказал на прощанье:

— Живите по-братски, работайте дружно! Да здравствуют советские полярники!

Кренкель от имени зимовщиков поблагодарил за теплые слова напутствия. Его краткое выступление, как и выступления предыдущих товарищей, потонуло среди аплодисментов.

После митинга мы с подобающей торжественностью медленно подняли над домом флаг — тот самый, который был подарен нам в Ленинграде незнакомой девушкой.

Затем нас пригласили на прощальный банкет на корабль. Грустно было расставаться с друзьями. Крепкие объятия, поцелуи. В последние минуты уезжающие молча отдавали оставшимся все, что могло пригодиться. Прощаясь со мной, Отто Юльевич подарил книгу из своей походной библиотеки. Кто-то из кочегаров дал нам котенка.

...Раздался гудок. Владимир Иванович обнял и поцеловал каждого зимовщика и, скрывая волнение, быстро поднялся на мостик.

Когда мы спускались по трапу, ледокол дал второй гудок, за ним — третий. С палубы раздались прощальные винтовочные выстрелы. Кинооператор снимал свои последние «мировые кадры» — одиноко стоявших на льду зимовщиков.

30 августа в 18 часов началась метель, и «Седов» скрылся за снежной завесой. Зимовка началась.

Одни на ледяном острове

История зимовок до сих пор не написана, а между тем именно они тесно связаны с началом научного исследования и освоения Арктики.

В 1875 году один из руководителей австро-венгерской экспедиции Карл Вейпрехт говорил, что международное соревнование за достижение полюса является бессмыслицей. Авантюристические экспедиции влекут за собой громадные расходы и приносят в жертву множество человеческих жизней. А научные результаты этих экспедиций оказываются незначительными, имеют отрывочный характер и с трудом поддаются проверке. Чтобы проникнуть в тайны Арктики, надо располагать густой сетью наблюдательных станций, ведущих постоянные научные работы и исследования.

Международная полярная конференция, состоявшаяся в Петербурге в 1881 году, постановила проводить каждые 50 лет Международный Полярный год. Первый из них предполагалось начать в 1882 и закончить в 1883 году. Двенадцать государств откликнулись на это предложение и обязались организовать тринадцать научных станций в Арктике и две в Антарктиде.

Согласно плану Россия благодаря усилиям Русского Географического общества в 1882 году построила одну станцию в Малых Кармакулах, на западном берегу Южного острова Новой Земли. Начальником ее стал морской офицер лейтенант К. П. Андреев.

Местом второй русской станции было выбрано устье реки Лены. Возглавлял станцию поручик корпуса флотских штурманов Н. Д. Юргенс.

Австро-Венгрия установила станцию на острове Ян-Майен.

Норвежцы оставили зимовку на самом северном мысе Европы — Нордкапе.

Швеция разместила свою станцию на мысе Тордсен, на Шпицбергене.

Франция и Германия должны были построить станцию в Антарктике, но не смогли выполнить взятых на себя обязательств.

Голландия предполагала построить станцию на острове Диксон, а Дания — на мысе Челюскина, в проливе Вилькицкого. Для их строительства были отправлены суда «Варна» и «Дамфна», но оба были затерты льдами в Карском море. Один из кораблей был раздавлен и погиб, второй, совершив дрейф, освободился от ледового плена только в сентябре 1883 года.

Американцы открыли одну станцию на Аляске, вторую — в заливе Леди Франклин на Земле Гранта. Последняя станция была тогда самой северной. Возглавлял ее кавалерийский офицер А. Грили. Одна из самых мрачных страниц в истории исследования Арктики связана с этой зимовкой. Большинство ее участников погибло от цинги и голода. Из двадцати шести зимовщиков в живых осталось только семь.

Научные результаты первого Международного Полярного года были весьма скромны. Это особенно относилось к области метеорологии, так как из-за отсутствия связи невозможно было своевременно передавать сведения для службы погоды. Вся арктическая область по-прежнему оставалась на синоптических картах белым пятном.

Положение изменилось только с появлением радио. С этого времени началась организация первых стационарных метеорадиостанций. В 1913 году была организована такая станция на Югорском Шаре, год спустя открыта на Вайгаче и Маре-Сале, а в 1916 году стала передавать метеосводки и станция на острове Диксон.

Собственно, устройством четырех станций и ограничилось царское правительство. На всем побережье от Енисея до Берингова пролива метеорологические наблюдения не проводились. Да и связь с этими районами страны по-прежнему поддерживалась с помощью собачьих и оленьих упряжек.

После революции страна была занята навязанной ей гражданской войной и не имела ни сил, ни средств, для укрепления своих позиций в Арктике. Этим воспользовались иностранные промышленники. Канадский путешественник, действовавший от имени английской Ванкуверской меховой компании, Вильяльмур Стефансон, например, откровенно заявил: «Нам нужно, чтобы остров Врангеля принадлежал Великобритании как территория для развития ее воздушных сил — дирижаблей и аэропланов...» В 1921 году он высадил на острове группу канадцев во главе с неким Крауфордом, который в знак присоединения острова Врангеля к британской короне, поднял на нем английский и канадский флаги.

В навигацию следующего года Стефансон выслал смену зимовщиков, но тяжелая ледовая обстановка не дала возможности судну подойти к острову. В 1923 году была выслана еще одна, уже третья экспедиция, и кораблю удалось подойти к острову; оказалось, что в 1922 году, не дождавшись смены, три зимовщика, бросив своего больного цингой товарища, ушли по льду на материк, но, видимо, в пути погибли. Больной вскоре после их ухода скончался. Из многочисленной партии Крауфорда в живых осталась лишь эскимоска Ада Блекджек.

На очередную зимовку на остров Врангеля остался американец Уэльс с тринадцатью эскимосами. Но Советское правительство не могло мириться с таким самоуправством и решило раз и навсегда с ним покончить. В 1924 году на остров Врангеля была направлена канонерская лодка под командованием военного моряка гидрографа Б. В. Давыдова. В тот же год лодка достигла острова. Захватчики были сняты, их имущество, орудия промысла и пушнина, как незаконные, конфискованы. На острове поднят Государственный флаг СССР.

По распоряжению Академии наук была построена под руководством гидрографа Н. Н. Матусевича первая советская радиостанция и геофизическая обсерватория в проливе Маточкин Шар на Новой Земле. Начальником станции был назначен Н. П. Кнюпфер. На зимовку остались десять человек, среди которых были: магнитолог А. Н. Захарьевский, геофизик И. Л. Русинова — первая женщина-зимовщица, радист Н. П. Боголепов, механик Ф. Я. Цельм, геологи А. И. Толмачев и А. Ф. Шенкман, врач М. В. Шерехов (умер от цинги в 1924 году), повар Ф. А. Астанин и матрос И. В. Бодунов. Эта станция вела большую, разнообразную научную работу.

В 1928 году вступила в строй радиостанция на Большом Ляховском острове (архипелаг Новая Сибирь). Здесь остались на зимовку: начальник Н. В. Пинегин, геолог М. М. Ермолаев, гидролог К. Д. Тирон, географ А. С. Смесов, радист В. В. Иванюк и моторист В. И. Ушаков.

И вот на очереди была наша зимовка. Кто мог предугадать, что ждало нас? Сейчас Арктика обжита. Человек идет туда вооруженный знаниями, опытом и совершенной техникой. А мы соприкасались тогда с почти неведомым миром. Опыта зимовок в высоких широтах не было, а цинга довольно часто гостила на станциях значительно более южных, чем наша. О Земле Франца-Иосифа мы имели довольно смутное представление.

Но Арктика была для нас не ареной для романтических приключений, а жизнью, делом нашего революционного времени. Мы знали, что нас ждут трудности, но, воодушевленные желанием во что бы то ни стало выполнить возложенную на нас задачу, были готовы к их преодолению.

После ухода «Седова» на станции стало как-то непривычно тихо, одиноко. Словно чего-то не хватало. Не успели мы осознать все то новое, что входило в нашу жизнь, как наступила зима. Ясные дни теперь бывали редки. Все чаще дули холодные ветры, метели. Вскоре наша бухта замкнулась в белую рамку заснеженных берегов. В море появились мелкие иглы — продолговатые кристаллы, которые образовали так называемое сало. Ртутный столбик термометра неуклонно опускался.

Мы беспокоились за «Седова», который шел в Архангельск в такое позднее время: наступал сентябрь.

О всех трудностях этого пути рассказали нам год спустя Визе и Воронин, прибывшие на Землю Франца-Иосифа с новой группой зимовщиков.

Сразу после выхода из бухты Тихой корабль встретил полосу многолетних сплоченных льдов. Уже на первой перемычке между двумя полями ледокол выскочил носом на лед. Машина беспрерывно работала то до «полного вперед», то до «полного назад». Руль перекатывали с одного борта на другой, но все было бесполезно. Промучившись пять часов, ледокол все же расколол льдину. Но уже через милю «Седова» снова зажало между двумя мощными полями. Было 10° мороза, и, пока ждали разводий, ледокол вмерз окончательно. Пришлось созвать всех на обколку льда вокруг его корпуса. По сути дела, это был сизифов труд,— едва освобождали борта, как их снова зажимало и примораживало. Работу приходилось начинать сначала.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Записки полярника"

Книги похожие на "Записки полярника" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Муров - Записки полярника"

Отзывы читателей о книге "Записки полярника", комментарии и мнения людей о произведении.