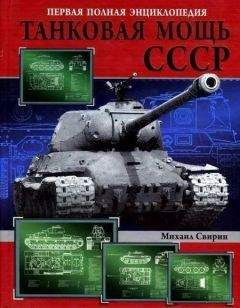

Михаил Свирин - Танковая мощь СССР часть I Увертюра

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Танковая мощь СССР часть I Увертюра"

Описание и краткое содержание "Танковая мощь СССР часть I Увертюра" читать бесплатно онлайн.

Полная история создания, совершенствования и боевого применения советского танка – с 1919 года, когда было принято решение о производстве первого из них, и до смерти Сталина. Первое издание 3-томной «Истории советского танка» Михаила Свирина стало настоящим событием в военно-исторической литературе, одним из главных бестселлеров жанра. Для нового, расширенного и исправленного и окончательного издания, фактически закрывающего тему, автор радикально переработал и дополнил свой труд эксклюзивными материалами и фотографиями из только что рассекреченных архивов.

Модернизированный танк Т-18 выпуска 1930-31 гг. на маневрах. Юрга, 1931 г.

Дистанционно управляемый модернизированный танк МС-1(Т-18) выпуска 1930-31 гг.

Двигатель танка мощностью 60 л.с. запоздал почти на полгода (А.Микулин был занят авиационными заказами). Он был подан лишь 14 октября и развил на стенде мощность 57 л.с, правда, при несколько лучшей экономичности, чем ожидалось. Этот двигатель планировалось устанавливать также на танки Т-18 новых серий, танкетки Т-23, а также средние тракторы РККА.

Ввиду того, что клепка очень удорожат и усложняла конструкцию, в октябре под руководством зав. опытным цехом «Большевика» И. Шумилина были разработаны и изготовлены на Ижорском заводе опытные сварные бронекорпуса для Т-20. В изготовлении одного из корпусов непосредственное участие принял известный в те годы конструктор-самоучка Н И. Дыренков.

Корпуса подвергли обстрелу из 37-мм и 45-мм пушек стальной гранатой с дальности 800 м, причем обстрел 37-мм снарядами они выдержали хорошо; но 45-мм пушка оказалась очень эффективной – соединительные швы трескались.

Несмотря на привлекательность сварки для производства танков, для ее применения в массовом производстве в то время не было ни необходимого оборудования, ни опыта, на что неоднократно указывали И. Шумилин и директор завода «Большевик» С. Королев.

Башню для Т-20 предполагалось заимствовать от проектируемою нового танка сопровождения вместе с вооружением, но, поскольку таковая изготовлена не была, на опытный образец для проведения его испытаний было разрешено взять серийную башню танка МС-1 обр. 1930 г. Вместо «броневого глаза» для механика-водителя была установлена наблюдательная амбразура, прикрытая пуленепробиваемым стеклом «симплекс-триплекс» желтоватого цвета. Убрали и рычаги управления, вместо которых ввели колонку по типу авиационной (предусматривалась также установка рулевого колеса типа автомобильного).

Первые 15 танков Т-20 должны были быть готовы к 7 ноября 1930 г. (планировалось их участие в параде), но долгострой был в то время нормальным явлением (тем более что созданию танка мешали всевозможные доносы, чистки и разборки с бывшими и действующими членами Промпартии и т.д.) и даже в 1931 г. опытный танк не был окончен. Поэтому от заказа на изготовление 350 танков в течение 1931-32 гг. отказались. Недостроенный же опытный Т-20 был передан летом 1931 г. для изготовления «60-сильного среднего трактора РККА».

Общий вид экспериментального образца танка Т- 19(МС-2). 1930-1931 гг.

4.3. Основной танк сопровождения Т-19

Заседание РВС 17-18 июля 1929 г. поставило перед военной промышленностью СССР сложную задачу – в короткий срок создать новую боевую машину – основной танк сопровождения Т-19. Задание на его проектирование было выдано ГКБ ОАТ осенью (предположительно – в августе-сентябре). Окончание разработки предполагалось к 15 января 1930 г.. но этот срок оказался весьма оптимистичным. В его создании проектировщики столкнулись с множеством трудностей.

Особенно тормозили проектные работы многочисленные доносы и жалобы на конструкторов, а также самые невероятные пожелания от руководителей РККА различных рангов и следующие за ними разборки. Так, в одном из таких документов неизвестный «патриот» жаловался на проектировщиков, что они желают применить «…в передачах Т-19 косозубые шестерни вместо прямозубых, что является прямым доказательством их вредительства…». А один из командиров

(подпись трудно разобрать – видимо, К. Павловский) требовал, чтобы основной танк был оборудован «…коленчатыми лапами с шипами для перелезания через стенки и движения в условиях гор, покрытых снегом…». Тем не менее приемка проекта состоялась I марта 1930 г.

Танк Т-19 должен был стать ударным средством мобильных частей РККА в условиях маневренного боя. Главными требованиями к нему стали: способность преодолевать большинство полевых фортификационных сооружений (окопов) и проволочных заграждений без помощи «хвоста» на максимально возможной скорости; огневая мощь. обеспечивающая превосходство перед всеми известными боевыми машинами сходной массы: бронирование, защищающее его экипаж от винтовочных и пулеметных пуль на всех дистанциях, а от огня 37-мм пушек на дальности 1000 м.

Согласно техзаданию танк должен был обладать массой не более 7,3 т, скоростью движения по хорошему грунту не ниже 30 км/ч, двигателем мощностью 100 л.с., вооружением из 40-мм танковой пушки и 2 пулеметов и броневой защитой толщиной 18-20 мм. Ответственным исполнителем по танку Т-19 был назначен С. Гинзбург. Над проектом работали также инженеры А. Микулин и В. Симский (силовой агрегат и ходовая часть), Д. Май- дель (общая компоновка, башня), П. Сячинтов (вооружение).

Подвеска Т-19 стала развитием таковой от французского танка «Рено» обр 1927 г. (Renault NC). Новый танк был более длинным, чем Т-18, что позволяло улучшить его проходимость без применения «хвоста», а также уменьшить продольные колебания корпуса. Интересно отметить. что когда выяснился факт превышения допустимой массы Т-19 по сравнению с техзаданием (что не позволяло использовать в нем бронирование толщиной более 16 мм), повышение пулестойкости корпуса попытались достичь тщательным подбором формы кузова. Для строящегося Т-19 была выбрана схема бронирования, предложенная конструктором С. Гинзбургом и разработанная М. Таршиновым (занятым в КБ ХПЗ созданием Т-12/Т- 24). Идея улучшения броне-стойкости кузова заключалась в том, чтобы изготавливать его с большими углами наклона броневых листов, которые будут сказываться на склонности пуль и снарядов к рикошету.

Экспериментальный образец танка Т-19 сбоку. 1930-1931 гг.

Вооружение Т-19 после пересмотра проекта предполагалось из 37-мм полуавтоматической танковой пушки обр. 1930 г., а также двух пулеметов ДТ (один располагался в лобовом листе корпуса у радиста; второй – в башне). Установка вооружения в башне предусматривалась в двух вариантах – независимая установка пушки и пулемета, а также спаренная установка их в единой маске.

Т-19 стал первым танком, спроектированным для действий в условиях химической войны, для чего он оборудовался приточной вентиляцией производимостью 180 м3 /ч с «противогазным фильтром», способным нейтрализовать фосген, синильную кислоту, хлорпикрин, окись углерода и ядовитые дымы в течение трех часов, после чего экипаж мог выполнять боевую задачу в противогазах либо, выйдя из отравленной зоны, сменить фильтр.

Проектом Т-19 предусматривалось придание ему «пловучих свойств» при помощи надувных, или каркасных поплавков, сброс которых мог бы производиться без выхода экипажа из машины. К изготовлению были приняты плавсредства корабельного инженера Б. Смирнова. Первоначально было даже желание оснастить танк двумя съемными винтами для движения танка по воде, но позднее функцию движения танка по водной глади доверили специальному «водяному трактору», создание которого планировалось в 1931 г.

Т-19 не имея «хвоста» и преодолевал окопы и неширокие канавы (до 2000 мм) за счет собственной длины. На случай же встречи противотанковых рвов шириной 2,5-3 м два танка должны были уметь «спариваться», удлиняясь вдвое. Для этого в передней и задней части танков предполагалось установить специальные «фермы спаривания».

Для наблюдения поля боя на танке не использовались простые щели, равно как и неудачный «бронеглаз». Сначала хотели дополнить Т-19 стробоскопами, но после опробования на Т-20 более предпочтительными сочли пуленепробиваемые стекла «симплекс-триплекс».

Изготовление прототипа Т-19 было начато в июне 1931 г., и к концу августа он был уже в основном готов (по плану же он должен был быть готов в марте 1931 г.). Однако характеристики танка были ниже запланированных. вес – больше (до 8 т), а производство – чудовищно сложным. Особо настораживал тот факт, что танк «съедал» громадное число подшипников качения, которые все еще закупались за рубежом.

Стоимость опытного образца без башни с вооружением и без КПП в ценах 1930 г. составляла 96 тыс. руб.

Кроме того, несмотря на то что смета изготовления опытного образца была израсходована полностью. ряд узлов так и остался на бумаге. Например, коническую башню, предполагавшуюся к установке на танк, даже не начинали делать на Ижорском заводе и для испытаний опытного образца на Т-19 установили башню Т-18 на немного уширенном погоне.

37-мм танковая пушка обр. 1930 г. также не была закончена в срок и попала, таким образом, только на машины постройки 1932-33 гг. БТ, Т-26 и прототипы Т-28 и Т-35.

Шестицилиндровый двигатель воздушного охлаждения мощностью 100 л.с. конструкции А. Микулина также не был доведен на «Большевике», а применение быстрооборотного мотора «Франклин» мощностью 95 л.с. требовало применения новой КПП и даже переделки МТО танка (мотор был больше по габаритам).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Танковая мощь СССР часть I Увертюра"

Книги похожие на "Танковая мощь СССР часть I Увертюра" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Свирин - Танковая мощь СССР часть I Увертюра"

Отзывы читателей о книге "Танковая мощь СССР часть I Увертюра", комментарии и мнения людей о произведении.