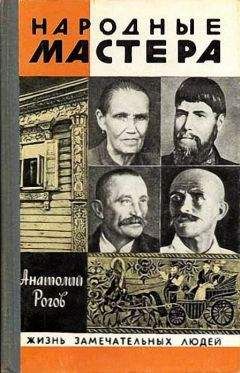

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

Тогда палехские иконы, видимо, были одними из самых простых и дешевых. Но к девятнадцатому веку положение меняется. В селе развивается миниатюрное письмо, и мастерство художников вырастает настолько, что, когда Гёте, заинтересовавшись иконописанием, просит русские власти прислать сведения о суздальских иконописцах, ему сообщают в 1814 году, что самое заметное в этом искусстве — село Палех, что мастеров там шестьсот душ и что особенно славятся миниатюрным письмом крестьяне Андрей и Иван Александровы Каурцевы. Написанные ими иконы «Двунадесятые праздники» и «Богоматерь» были отосланы великому поэту в подарок.

Любопытные сведения о Палехе середины прошлого века приводят в своих очерках, опубликованных в 1861 и 1863 годах, Г. Филимонов и С. Максимов. «Вместо жалких крестьян-ремесленников, — пишет Г. Филимонов, — я совершенно неожиданно встретился здесь с народом развитым, исполненным светлых убеждений, знающим свою историю и насчитывающим в числе своих предков людей, занимающихся не одним только иконописным ремеслом, но и науками». С. Максимов же подчеркивает: «Здесь пишут образа во всех домах, и не пишет их только мельник и то потому, что сделался мельником», и что каждый палешанин необычайно верен своему селу. Где бы и как бы долго он ни находился, он всегда возвращается в него. Женятся, как правило, только здесь, создавая и дом и семью в крепких родовых традициях и передавая свое потомственное мастерство детям.

Каждую среду в Палехе проходили большие базары, а 14 сентября, на воздвижение, — огромная ярмарка, на которой оптом торговали льном, овсом, грибами, маслом, рогатым скотом, лошадьми. Купечество на нее съезжалось и из соседних губерний.

Село это ныне очень большое, в официальных документах именуется «поселком городского типа». Сейчас это райцентр, есть в нем маленькие фабрики, «Сельхозтехника», молокозавод, кафе. Половина села разлеглась на холме между речками Палешкой и Люлехом, вторая — на его скате и в низкой пойме Палешки. На самой высокой точке холма стоит белокаменная Крестовоздвиженская церковь с поразительно стройной, как будто заточенной, колокольней, видной за много километров от Палеха и особенно с дороги на Шую — Иваново. По обе стороны церкви круто сбегают вниз две главные улицы села, переходящие потом в тракт на Унжу и Пурех, что на Волге. На этих улицах десятка два старых двухэтажных каменных домов. До революции в них располагались иконописные мастерские Сафоновых, Белоусовых, Каравайковых, Париловых. Это были крупные заведения, в которых работали лучшие мастера. Хозяева дорожили ими, старались создать хорошие условия: строили специальные помещения для письма, наиболее опытным художникам платили довольно большие по тем временам деньги — до ста двадцати — ста пятидесяти рублей в месяц. А Николай Михайлович Сафонов, сам талантливый иконописец и знаток древнерусской живописи, тот даже строил некоторым мастерам добротные кирпичные дома, за которые они затем постепенно расплачивались.

Дело у Сафоновых было поставлено широко: только приказчиков держали около двадцати, имели свои дома и конторы в Москве, в Петербурге, в Нижнем Новгороде и в других городах. Жили с дорогой мебелью, с хрустальными люстрами и коврами. В палехских апартаментах обязательно служили молоденькие горничные. Их часто меняли, и почти каждая уходила от Сафоновых беременной. Очень любили породистых лошадей, и в конюшне их бывало всегда не менее десятка. Рассказывали даже, что кучер домчал однажды Михаила Сафонова в Шую всего за один час — двадцать пять верст. Лошадь, конечно, пала…

Занимались крупные мастерские не только иконописью. Многие художники почти постоянно находились в «отъездах», писали фрески в новых церквах и монастырях или реставрировали старые. По этой части палешане какое-то время были даже более ценимы, чем в иконописи. Свидетельством тому — заказы на реставрацию соборов и Грановитой палаты в Московском Кремле, в Троице-Сергиевой лавре, в Новодевичьем монастыре, сотни заказов на новые фрески в самых разных городах и селах России.

Имелись в Палехе хозяева и помельче, которые только собирали и реализовывали продукцию, а трудился каждый мастер дома. Большинство из этих хозяев и сами с утра до ночи горбились над досками в крошечных бревенчатых мастерских, стоявших обычно на огородах и ничем не отличавшихся от вросших в землю мрачноватых омшаников, в которых зимой хранили ульи. Вся обстановка — заляпанные красками лавки да чурбаки, покрытые тряпьем. Иконы и краски устраивали на лавках, а мастера сидели на чурбаках. Ученики — за их спинами, где потемней, тоже на чурбаках. В дверь можно войти, только согнувшись в три погибели. Теснотища. Духота. Противно воняет смесью из запахов протухших яичных белков, употреблявшихся при позолоте, кипариса, скипидара, алебастра, махорки, дыхания и пота десятков людей.

К каждому мальчишке в селе непременно присматривались, и в первую очередь родители. Если тот с удовольствием крутился возле работающего отца, если потихоньку таскал у него кисти и что-нибудь малевал на дощечках и стенах, такого мальца в десять лет от роду вели в одну из мастерских. Старались, конечно, определить к Сафоновым, или к Белоусовым, или к Каравайковым — там к ученикам относились серьезней. Родитель кланялся хозяину в ножки, заверял, что тяга к рисованию у сына необыкновенная и глаз вроде цепкий, цвет и линию чувствует, говорил, что приходскую годичную или двухгодичную школу он уже окончил, так что грамоту знает, и поэтому нижайшая просьба: взять мальчонку в обучение. Чаще, однако, не брали, потому что желающих было полно, а прикрепляли к мастерам лишь по одному ученику, и то не ко всем.

Прикрепляли на шесть лет безо всякого жалованья, с непременной обязанностью выполнять у хозяина и все домашние и сельскохозяйственные работы, включая косьбу, жатву, сбор ягод и грибов.

Начиналось обучение с того, что хозяин выдавал десятилетнему мальчонке грунтованную доску, а мастер, к которому его прикрепили, рисовал на ней в левом верхнем углу рукавичку, контур рукавички. В центре доски нужно было научиться рисовать точно такую же. Делалось это кистью и сажей, разведенной на яичной эмульсии. Она потом свободно стиралась. Когда мастер скажет «хорошо», переходили к рисованию руки с растопыренными пальцами, затем к руке, сжатой в кулак, затем к руке, указующей, благословляющей, к левой и правой стопе ног. И лишь овладевший в совершенстве этими деталями допускался наконец к копированию, опять же только в рисунке, какого-нибудь святого. Мастер смотрел, что у мальца лучше получается: лица и головы или одежда? Если первое — начинали готовить из него «личника», если второе — «платьечника», или «доличника».

В средние века иконопись считалась на Руси самым совершенным из искусств. «Иконную хитрость, — говорится в одном из документов семнадцатого века, — изобрете ни Гизес Индийский, ни Полигнот, ни египтяне, ни коринфяне, хияне или афиняне, но сам господь, небо украсивый звездами и землю цветами в лепоту». Более того, церковь считала, что икона должна делаться только «чистыми руками», об этом записано даже в 43-й главе «Стоглава»: «Подобает живописцу быть смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабежнику, не убийце; особенно же хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасением… А живописцев тех (т. е. хороших) беречь и почитать больше простых людей…».

Известно, что многие славные иконописцы перед особо ответственной работой подолгу затворничали, постились — готовили себя к ней, очищали душу, «набирались высоких чувств и мыслей».

И каждый писал икону от начала до конца сам, даже надписи сами делали.

Но с восемнадцатого века массовая иконопись все больше и больше переводилась на ремесленные рельсы, на поток — этот метод, как известно, намного производительней, а стало быть, и прибыльней. В крупных мастерских изготовление икон делилось уже на несколько этапов, каждый из которых выполнял новый человек: первый грунтовал доски, второй наносил контур будущей иконы, третий писал доличное, то есть все до лица, до голов, рук и обнаженных частей тела, остальное делал уже «личник», имена и тексты подписывал пятый человек — «подписывальщик». И еще был «олифельщик».

Так вот, когда определялась будущая специализация ученика, тогда, собственно, и начиналось для него самое главное: он долго учился рисовать или головы и части тела разных святых, или разные одежды, «палаты, горки и травы», а потом еще дольше овладевал техникой письма красками, которая в Палехе была одной из самых сложных и трудоемких в русской иконописи. Мало того, что краски тут тоже наносились тончайшими прозрачными слоями — плавями — одна на другую в определенной последовательности, чтобы появилась глубина и перламутровая переливчатость, поверх них здесь еще обязательно тончайший золотой узор клали и все оживки делали твореным золотом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.