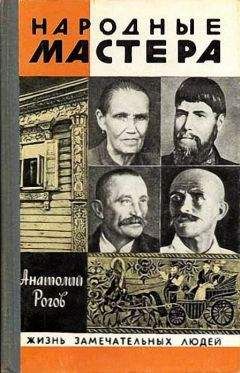

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

А какой беспредельный лиризм и какая глубочайшая философия таятся в живописи Андрея Рублева! Сколько написано о символике цвета «Троицы», о знаменитом рублевском голубце — светло-голубом цвете, напоминающем лазоревую голубизну цветущего льна или васильки во ржи. Ни до, ни после Рублева не было у нас цвета, столь пронзительно национального по характеру, и такой чистоты и поэтичности, и с такой силой обозначающего полноту нравственного совершенства человека…

Палешане выработали свой иконописный стиль где-то на рубеже восемнадцатого-девятнадцатого столетий. По существу, слили воедино самые, казалось бы, полярные направления древнерусской живописи — новгородское и строгановское.

В новгородском письме все было подчинено одному — созданию величавого, духовно значимого образа. Монументально-торжественные композиции, подчеркнутая простота форм, яркая декоративность, построенная на эмоционально очень глубоких, а графически очень четких отношениях больших цветовых плоскостей. Основные цвета тут — теплые желтые и коричневые, прозрачные зеленые и полыхающие киноварно-красные. Каждый цвет такой интенсивности, такой звучности, что большинство новгородских икон воспринимаются как могучие и торжественные живописные симфонии, глядя на которые трудно остаться равнодушным, трудно не почувствовать мощь и величие изображенных на них персонажей. Пурпурный плащ храброго Георгия Победоносца, например, развевается в них прямо как призывное победное знамя.

Чарующую технику плавен, то есть многослойного, углубляющего цвет письма, придумали тоже новгородцы.

А строгановскую школу отличала миниатюрность, любовь к цветовой композиционной изощренности, к богатейшей золотой орнаментации. Родились эти «письма» в Москве в XVI веке, где ряд царских мастеров, выполняя заказы знаменитых купцов Строгановых, учитывали их вкусы и пожелания сделать все «поузористей и понарядней». А потом купцы создали и собственные мастерские в Сольвычегодске, куда еще в шестнадцатом веке переехали из Новгорода. Кто-то из первых Строгановых, по преданиям, был и сам художником, и семейное пристрастие к узорочью стало главным в этих письмах. Иконы здесь начали покрывать тончайшими золотыми орнаментами, похожими больше всего на орнаменты русской скани. Он, тот Строганов, вроде бы и первых мастеров для сольвычегодских мастерских собирал.

Соединив эти два стиля, палешане одухотворили, сделали более эмоциональной полуювелирную «строгановку». Причем образ иконы, пишет М. Некрасова в книге «Палехская миниатюра», осмысливается здесь «не столько в плане религиозных идей, сколько в сказочно-фантастическом и как выражение человеческих чувств и переживаний. Это накладывает определенный отпечаток на весь художественный стиль палехской иконописи. Для нее прежде всего характерен, и это важно для понимания традиций Палеха, поэтически-песенный строй образа, где фантастика тесно переплетается с реалистическим восприятием жизни. А затем поэтический характер самих средств выражения. Последнее роднит палехскую живопись с народной песней или сказкой».

Но надо повторить: во второй половине девятнадцатого века ремесленность захлестывала иконопись все больше и больше, особенно поэтапное письмо, и в «массовой продукции» от былого великого искусства оставалось уже очень немногое.

Правда, были в селе мастера, в совершенстве знавшие и каждый из старинных стилей в отдельности. Их называли старинщиками, в мастерских они ценились очень высоко, так как целиком самостоятельно, «по-бывалошнему», выполняли особо ответственные и дорогие заказы любителей старинного письма, большей частью купцов-старообрядцев. Но старинщиков насчитывались единицы. И еще их иногда звали «стилистами».

Особо большой спрос был на «строгановки» с миниатюрами, в том числе на так называемые «праздники» и «жития», когда на доске максимум в двадцать пять — тридцать сантиметров высотой нужно было изобразить какого-либо святого — это называлось «средником», а вокруг него двенадцать, а то и в два раза больше клейм, то есть миниатюрных круглых или квадратных сюжетных картинок с десятками фигурок в каждой. Клейма повествовали о разных эпизодах жизни изображенного святого. Да еще следовало разузорить все золотыми сказочными орнаментами, некоторые линии которых можно было положить только при помощи сильной лупы. Лица, кстати, тоже писались всегда через лупу.

Четырнадцать, шестнадцать часов работы для таких мастеров-виртуозов — обычная норма. Да и все другие столько же работали.

4

Голиковы были потомственными палешанами-иконописцами. Не из самых славных, но и не из худых. Только работал отец Ивана Ивановича не в селе, а в Москве, в одной из мастерских у Рогожской заставы. Там их было тогда больше, чем в любом другом месте страны, — по существу, сам собой в Москве сложился общерусский иконописный центр.

У Рогожской заставы Москвы 25 декабря 1886 года у Ивана Петровича Голикова и родился сын Иван.

«Семи лет, — писал потом художник в книге «Палешане», — переехал в Палех. Семейство моих родителей состояло из восьми человек. По счету я третий. Словом, отец — работник один и содержать семью в Москве не мог. Притом выпивка вина. Проще сказать, хоша я был и маленький, семи лет, но все же помню, как сейчас, наши дурные условия в Москве: квартира — подвал, как погреб, — сырая, грязная».

А в Палехе тоже не рай. Огромную семьищу на постой никто не пускает. Пришлось занять полуразвалившуюся, брошенную избу, а чтобы не рухнул потолок, сделать к нему «семь подстановок». Мать, добывая пропитание, нанималась на любую работу; оставшись в Москве один, отец запил еще сильнее, денег почти не присылал. Сверстники на улице косились и посмеивались: они еще не видали таких чернявых, таких вечно голодных, полуодетых и вечно возбужденных ребят, как эти Голиковы, особенно самый смуглый из них — Ванюшка. У них и речь была какая-то чужая, смешная — резкая, торопливая, а у Ванюшки еще и слова в горле вроде застревали. Выпалит два-три словца, потом весь напыжится, черными глазами крутит, а другие-то и не идут; потом, потом только еще два-три слова выскочат — сначала и не поймешь, о чем это он…

А рисовать любил. Это еще и в приходской школе все видели, куда он ходил одну зиму.

Ванюшку десяти лет от роду приехавший на сенокос отец отвел к Сафонову, а тот по своему обыкновению уже кое-что знал о мальчонке — и как рисует, и про шустрость. Велел взять в ученики.

Сложные иконы делали только лучшие мастера. Делали неторопливо, обстоятельно. А большинство «гнали краснушки», то есть массовку: дешевые иконки на тоненьких дощечках. Здесь фон не прописывали, закрывали фольговым окладом. Уходившее под оклады вообще никогда не трогали и по краям досок, например, где размещались «местные святые», изображали раздельно только их крошечные головки и ручки — фигурки их уже были отштампованы на металле, на фольге или меди.

Одни и те же нанесенные через трафарет контуры, тысячи совершенно одинаковых мазков, одинаковых поворотов, одинаковых досок и даже из года в год один и тот же въедливый голос, одинаково раздраженный:

— Не выспались, что ли, нынче? И тридцати штучек еще нет…

Быстрота — это заработок. Мастера еще больше горбятся над скамьями, еще отчаянней смолят махру, и в сизом, слоями висящем дыму тоже кажутся совершенно одинаковыми; лиц-то не видать, а позы и у мальчишек-учеников, как у взрослых…

Иван Голиков быстро стал в этой обстановке как все. Таланта особого не показал, да и больно непоседлив — сделали из него доличника, или, иначе, платьечника. Платьечника средней руки. Лиц, рук и каких-либо иных открытых частей тела вообще не учили писать. Когда умер отец, он, не доучившись, двинулся в Петербург на заработки — надо было помогать семье. Потом говорил, что была, мол, мечта выучиться на светского художника — так в Палехе называли художников-неиконописцев. И одну зиму вечерами ходил в Петербурге в рисовальные классы для вольнослушателей при художественно-прикладном училище барона Штиглица. Но хозяин иконописной мастерской, в которую он устроился работать, прикинул, сколько теряет от того, что Голиков три раза в неделю уходит на два часа раньше, и рассчитал его. Молодой палешанин нанялся к другому хозяину, переехал в Москву, там к третьему, к четвертому… Купил первую в жизни добротную костюмную пару и высокий картуз. Купил балалайку и выучился на ней играть. Ждал с нетерпением субботы, когда в два часа пополудни можно было, наскоро перекрестившись, поклониться хозяину и завалиться с приятелями в ближайший трактир, спросить там грибков с маслом, да моченых яблок или капустки, да горяченькую селяночку и графинчик чтобы запотелый был. Господи, разве ж можно сравнить запахи от этих яств с теми тухлояичными и скипидарными, которыми они дышали всю неделю!.. А разлюбезные други — половые в белых штанах и белых рубахах!.. А машина, которая за пятак сыграет тебе хошь «Светит месяц», хошь «Шумел, гремел пожар московский», хошь совсем новую «Липу вековую», которая душу выворачивает!.. А впереди ведь еще целое воскресенье, и никаких тебе Никол с белыми кудряшками в бороде и вокруг лба, никаких Предтеч с босыми ногами на кремешках… Ох, и завьют они нынче веревочку: душа вразлет пошла — простору просит…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.