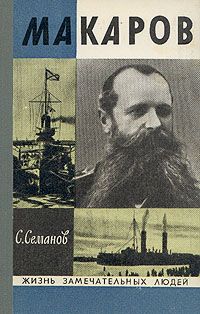

Сергей Семанов - Макаров

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Макаров"

Описание и краткое содержание "Макаров" читать бесплатно онлайн.

Книнага пароход естьга рассказывает о жизни и деятельности выдающегося флотоводца, ученого, кораблестроителя, путешественника, изобретателя – Степана Осиповича Макарова. Макаров разработал теорию непотопляемости корабля и был создателем знаменитого ледокола «Ермак», он изобрел оригинальный бронебойный снаряд, его перу принадлежит книга о морской тактике и географические исследовательские работы. Адмирал Макаров погиб во время русско-японской войны.

Что к этому добавить? Разве только то, что как раз незадолго до получения этой депеши соотечественники Макарова, участники совещания в Морском техническом комитете, постановили: нельзя, дескать, признать возможным «в настоящее время снабжать наконечниками существующие бронебойные снаряды». Против этого решения выступил только один из участников совещания. Сам Степан Осипович...

Разумеется, никто из офицеров, генералов и адмиралов, участвовавших в решении судьбы колпачков, не желал сознательно зла русскому флоту. Никто из них не был ни предателем, ни, так сказать, «вредителем». Но вред делу обороны государства они, конечно, наносили, и немалый.

Происходила нередкая в старой России история: важное дело откладывалось на неопределенный срок, откладывалось не в силу чьей-то злонамеренности или враждебных происков, а по извечной дурной манере не креститься, пока не грянет гром.

Манера эта родилась не вчера, но на рубеже XX века получила чрезвычайное распространение в кругах правящей бюрократии.

Тому были свои причины. Самодержавная государственная власть имела шаткую социальную опору, отсюда – неуверенная, колеблющаяся политика, отсюда и соответствующий тип исполнителей этой политики – людей слабых, ограниченных, беспринципных. Безликий бюрократ или слабохарактерный либерал – вот два наиболее распространенных типа сановников той эпохи.

Само собой разумеется, что подобная среда была органически враждебна всякому живому, творческому делу, всяким новшествам и попыткам преобразований. Сословные и классовые предрассудки, мелкая ревность ко всему инициативному и талантливому, чиновничья лень и обломовское бесконечное откладывание всякого решения до «переезда на новую квартиру» – это-то и приводило на практике к тому самому «вредительству», от которого вскоре так жестоко пострадал русский флот. Да разве один только флот!..

Весь бюрократический аппарат царизма, весь сверху донизу, аппарат инертный и окостенелый, исторически уже переживший себя, не был способен поспевать за стремительным ходом исторических событий, мог лишь пытаться тормозить их. В этом аппарате господствовал тип равнодушного исполнителя, чуждого масштабным и смелым идеям. Ясно, что такие люди, как Макаров, постоянно нарушавшие общее сонное благополучие, могли вызывать в этой среде одно лишь раздражение. И, отмахиваясь от него, губили то живое дело, с которым он выступал. И не по злодейскому умыслу, а так, по инстинкту сохранения собственного бюрократического спокойствия: да чего там... у нас страна большая... народу много...

И тысячу раз прав был один из младших современников Макарова, который чуть позже вынес свой холодный, но точный приговор: «Царизм оказался помехой современной, на высоте новейших требований стоящей, организации военного дела...»14 Звали этого мало тогда известного современника Владимир Ильич Ульянов.

В конце концов Макаров обратился прямо к главе морского ведомства великому князю Алексею Александровичу, дяде царствующего императора. Этот «генерал-адмирал» (такое звание носил глава русского флота еще от петровских традиций) меньше всего заботился об исполнении своего служебного долга, занятый иными проблемами. И весь Петербург знал, что великий князь «занят» мадемуазель Балетта, французской «актрисой», залетевшей на свои специфические «гастроли» в Северную Пальмиру. В чулок этой заезжей кокотки попали изрядные суммы из русской морской казны. На флоте недоставало телефонов и радиоаппаратуры, бушлатов и одеял, зато «актриса» скупала сибирские меха и уральское золото. А когда карьера ее покровителя скандально рухнула после Цусимы, пташка упорхнула на милую родину.

* * *Все это Макаров, конечно, хорошо знал. Но выше инстанции на флоте уже не имелось. В записке, составленной им 22 января 1904 года, он признавал, что колпачки еще несовершенны, однако давал обоснованную (и на этот раз безусловно объективную) их оценку: «...колпачки усиливают действие снаряда на 10–16%, что весьма важно. В процентах это не кажется так много, но в действительности выходит, что при колпачке снаряд пробивает броню, а без колпачка не пробивает; разницу эту никакими процентами оценить нельзя, ибо если снаряд пробьет броню насквозь, то он произведет разрушение, а если не пробьет, то действие будет = 0».

«Действие» от записки Макарова было тоже «равно нулю», ибо через несколько дней началась война с Японией, и все текущие дела приостановились. Как бы предвидя такой исход дела, Макаров еще три года назад горько сетовал своему старому знакомому председателю Морского технического комитета вице-адмиралу Ф. В. Дубасову, что его предложения о водонепроницаемых переборках на кораблях осуществились тоже с великим трудом, «но там на помощь явились аварии», кончившиеся трагически. Так неужели, спрашивал Макаров, имея в виду свой бронебойный снаряд, «здесь нужна война, и если ее не будет, то никто не обличит неправильного решения» морского ведомства?

Увы, так оно и произошло. Макарову было не занимать энергии, целеустремленность, и настойчивость никогда его не оставляли, но он так и не увидел снарядов со своим усовершенствованием на русских военных кораблях. Поистине трагически звучит письмо Степана Осиповича, написанное им уже после начала русско-японской войны, незадолго до своей гибели. Уезжая в Порт-Артур, Макаров настоятельно просил выслать в распоряжение Тихоокеанского флота колпачки, он даже посчитал, что на это потребуется всего два вагона. «Покорнейше прошу... – настаивал Макаров, – ускорить это дело, чтобы колпачки поспели к предстоящему генеральному сражению...» Степан Осипович погиб через полтора месяца после этой своей последней просьбы, но Морское министерство все же успело ответить ему очередным, на этот раз также последним, отказом...

Макаров никогда не был одиноким в своей деятельности. Во все времена у него доставало расторопных и преданных помощников и последователей. С их легкой руки еще при жизни адмирала его усовершенствования для бронебойных снарядов под метким названием «макаровских колпачков» получили широкую известность.

Да, название это сделалось весьма популярным, правда, только название. Между тем во всех флотах мира Макарова почтительно именовали «покорителем брони». Так называли его и в русском флоте, но так не считали в морском ведомстве. И поэтому изобретение Степана Осиповича не было вовремя принято на вооружение во флоте его родины. А потом устарело, как устаревают все технические новшества, не осуществленные своевременно.

Так оказалась бесполезной для России оригинальная идея Макарова-артиллериста, идея, которую его сподвижник, тогда скромный морской офицер, а впоследствии крупнейший русский судостроитель и советский академик А. Н. Крылов, считал важнейшим из всех его изобретений.

«Помни войну!»

На всех крупных военных кораблях имеется так называемая адмиральская каюта. Делается это, как и все в военном деле, не зря: вдруг именно данный корабль станет флагманом эскадры и на мачту взлетит адмиральский флаг – где прикажете тогда разместиться начальнику эскадры? Конечно, большую часть жизни кораблей адмиральские каюты пустуют. Ну что ж, ведь и пушки стреляют считанные часы, а то и минуты...

Адмиральское помещение броненосца «Император Николай I» было обставлено в духе тогдашней традиции довольно прихотливо – «комфортно», как выражались тогда: мебель красного дерева, секретер с бронзовыми ручками, обитые бархатом кресла, иллюминаторы прикрыты шторами японского шелка, на полу – дорогой текинский ковер, в углу – фортепьяно. На броненосцах конца прошлого столетия еще доживали бытовые традиции романтических парусников. А парусники – даже военные, точнее, именно военные прежде всего! – щедро покрывались резными и лепными украшениями и на носу, и на корме, и по бортам, бронзовыми, а то и вызолоченными аллегорическими фигурами, балюстрадами, балкончиками. И каюты командиров и адмиралов напоминали великосветские кабинеты, а кают-компании (место собраний и обедов офицеров) – аристократические гостиные. Все помнят: «Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе...» Даже в дальнем плавании, даже на крошечном по сравнению с безбрежным океаном куске дерева офицер, выросший в родовом поместье Йоркшира или Нормандии, должен был жить в привычной для себя обстановке. И что до десятков и сотен матросов, которые спали на нарах в тесных, лишенных отопления кубриках и ели прямо на полу из общего котла? Ведь и их отцы жили точно так же в лачугах, лепившихся вокруг нормандских или йоркширских поместий...

Впрочем, в адмиральской каюте «Императора Николая I» личные вещи ее обитателя явно дисгармонировали с кокетливым интерьером. Письменный стол на гнутых ножках (более приспособленный для дамского рукоделья, нежели для серьезной работы) был завален бумагами, книгами. Часть книг и журналов, не вмещаясь на столе, стопками лежала на ковре. На туалетном столике чернел огромный (в то время других не было) корпус фотоаппарата, рядом теснились какие-то банки, склянки и коробки – овальное зеркало на стене брезгливо отражало этот презренный хлам.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Макаров"

Книги похожие на "Макаров" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Семанов - Макаров"

Отзывы читателей о книге "Макаров", комментарии и мнения людей о произведении.