Евгений Лебедев - Ломоносов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

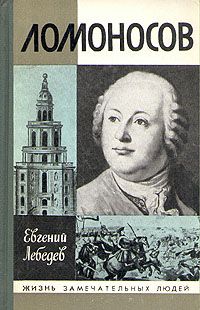

Описание книги "Ломоносов"

Описание и краткое содержание "Ломоносов" читать бесплатно онлайн.

Книга во многом по-новому излагает обстоятельства жизни и творчества великого русского просветителя, ученого и поэта Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Автор показывает гениального сына нашего отечества в неразрывной связи с предыдущей и последующей судьбой российской культуры и просвещения, его глубокую самобытность, всестороннюю блистательную одаренность.

Подтверждается вышеупомянутое наше преимущество живущими за Дунаем народами славянского поколения, которые греческого исповедания держатся. Ибо хотя разделены от нас иноплеменными языками, однако для употребления славенских книг церковных говорят языком, россиянам довольно вразумительным, который весьма много с нашим наречием сходнее, нежели польский, невзирая на безразрывную нашу с Польшею пограничность».

Кроме того, по мысли Ломоносова, эта особенность русского языка обусловила еще и особую отчетливость, полноту и непрерывность исторической памяти народа: «...российский язык от владения Владимирова до нынешнего веку, больше семисот лет, не столько отменился, чтобы старого разуметь не можно было: не так, как многие народы, не учась, не разумеют языка, которым предки их четыреста лет писали, ради великой его перемены, случившейся через то время».

Умелое, тактичное сочетание в речи русских и старославянских слов, сверх того, должно помочь поставить заслон бездумным и вредным заимствованиям из иностранных языков, широким и мутным потоком хлынувшим в русские головы в эпоху Петра и сразу после нее: «Таким старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славенского языка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков...»

Ломоносовское «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» подвело итог почти двадцатилетним теоретическим и литературным поискам в области русского слова. Сам Ломоносов прекрасно отдавал себе отчет в исключительно важной практической роли «Предисловия» для формирования нормы русского языка и внимательно следил за стилистическими изменениями в журнальных статьях, книгах, устных речах после публикации его главного филологического труда. Незадолго до смерти он с законной гордостью вменял себе в заслугу, что его попечением «стиль российский в минувшие двадцать лет несравненно вычистился перед прежним и много способнее стал к выражению идей трудных».

Во всех этих трудах Ломоносова воодушевляла великая цель, о которой он, завершая «Предисловие о пользе книг церковных», сказал следующее: «Сие краткое напоминание довольно к движению ревности в тех, которые к прославлению отечества природным языком усердствуют, ведая, что с падением оного без искусных в нем писателей немало затмится слава всего народа... Счастливы греки и римляне перед всеми древними европейскими народами. Ибо хотя их владения разрушились и языки из общенародного употребления вышли, однако из самых развалин сквозь дым, сквозь звуки в отдаленных веках слышен громкий голос писателей, проповедающих дела своих героев...»

Язык — это бессмертие духовного опыта народа. Бессмертие во плоти. Ломоносов только трудами о языке мог увековечить свое имя. Ведь в естественных науках с течением времени одни истины сменяются другими, которые, в свою очередь, тоже отменяются. Заслуга Ломоносова в области языка неотменяема в принципе. Отдельные люди, сословия, народы отмирают. Язык — остается. Три великих имени — Ломоносов, Карамзин, Пушкин — освятили язык, на котором мы сейчас говорим, на котором будут говорить наши ближние и дальние потомки. Но даже когда и они исчезнут, останется вековая летопись духовного и исторического опыта народа во всей совокупности его поколений. Некто сможет извлечь ее из забвения, только выучив наш язык, очищенный и сбереженный «искусными в нем писателями», среди которых первым по праву стоит Ломоносов.

3

Впрочем, Ломоносов никогда не оставлял своим самым ревностным попечением науки естественные. 50-е годы XVIII века (помимо достижений в области химии и физики стекла, мозаичного искусства и атмосферного электричества) отмечены другими выдающимися открытиями. Подчас совершенно неожиданными, но внутренне — в высшей степени логичными.

В протоколе Академического собрания от 1 июля 1754 года была сделана такая запись: «Почтеннейший советник Ломоносов показал изобретенную им машину, называемую аэродромической, пользоваться которой надо следующим образом. С помощью крыльев, движущихся горизонтально в разных направлениях благодаря пружине, какие обычно бывают в часах, воздух сдавливается и машина поднимается по направлению к более высокому слою воздуха, для того, чтобы можно было с помощью метеорологических приборов, которые прикрепляются к этой аэродромической машине, исследовать состояние верхнего воздуха. Машина была подвешена на веревке, перекинутой через два блока, и поддерживалась в равновесии гирьками, привешенными с противоположной стороны. Когда заводили пружину, машина сразу поднималась вверх. Таким образом, она обещала желаемый эффект. Этот эффект, по мнению изобретателя, еще больше увеличится, если будет увеличена сила пружины, если расстояние между обоими парами крыльев будет больше и коробка, в которой скрыта пружина, будет для уменьшения веса сделана из дерева. Он обещал позаботиться об осуществлении этого».

Мысли о создании подобной машины, по существу, непосредственно вытекали из теории опускания верхних слоев воздуха в нижние, изложенной в «Слове о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих». Как мы знаем, для Ломоносова положить основание теории означало «охватывать совокупность всех вещей». Иными словами, утверждать закон и одновременно видеть следствие закона. Вот почему, уже обосновывая свою теорию воздушных слоев (которая, напомним, показалась Эйлеру наиболее интересной и перспективной для всего «Слова»), Ломоносов думал не только о природе атмосферного электричества, но и о причинах погоды, например. Уже тогда он указывал на то, что море оказывает смягчающее действие на климат прибрежных районов. Надо полагать, уже тогда родилась у него и идея использовать восходящие потоки для исследования верхних воздушных слоев, без чего невозможно было бы научное «предзнание погод», которое Ломоносов считал вполне реальной и выполнимой задачей уже тогда. И вот, наконец, почему уже тогда была им задумана, а спустя чуть более полугода продемонстрирована первая в мире опытная модель вертолета. Итак, в этом пункте Ломоносов как теоретик выступил предтечей современной метеорологии, которая началась в конце XIX века с изучения верхних слоев атмосферы (правда, посредством шаров-зондов), а как приборостроитель — провозвестником авиации XX века (несмотря на то, что, как отмечал сам Ломоносов, его летающая машина «к желаемому концу не приведена» была).

Метеорологические проблемы в ту пору волновали Ломоносова еще и в связи с его занятиями географией, одной из самых «государственных» наук для России с ее необозримыми пространствами. В отчете президенту Академии он помечал (все под тем же 1754 годом), что им «деланы опыты метеорологические над водою, из Северного океана привезенною, в каком градусе мороза она замерзнуть может; при том были разные химические растворы морожены для сравнения». А год спустя он «сочинил письмо о Северном ходу в Остындию Сибирским океаном» и уже до самой смерти не переставал заниматься этим вопросом (о котором еще предстоит разговор в последней части нашей книги). В 50-е годы им были также «изобретены некоторые способы к сысканию долготы и широты на море при мрачном небе». В 1759 году он читал в Академическом собрании свое «Рассуждение о большей точности морского пути» с демонстрацией изготовленных по его проектам навигационных инструментов.

В тесной связи с географическими начинаниями Ломоносова находились его работы по геологии. 6 сентября 1757 года он произнес в публичном собрании Академии наук «Слово о рождении металлов от трясения земли». Это был второй опубликованный геологический труд Ломоносова (первым был Каталог камней и окаменелостей Минерального кабинета Кунсткамеры Академии наук, напечатанный по-латыни в 1745 году; о нем уже шла речь). Как это часто бывало у Ломоносова, «Слово», с одной стороны, нацелено на решение просветительских и государственных задач, а с другой, ориентировано на злободневную научно-философскую полемику, на конкретные события, память о которых свежа и причина которых не отыскана.

Так же, как «Слово о явлениях воздушных», Ломоносов и на этот раз начал свое выступление с того, что бросил своих слушателей в самое пекло вопроса, взбудоражившего ученых и неученых европейцев за два года до того. Ломоносов вызывающе парадоксален: «Когда ужасные дела натуры в мыслях ни обращаю, слушатели, думать всегда принужден бываю, что нет ни единого из них толь страшного, нет ни единого толь опасного и вредного, которое бы купно пользы и услаждения не приносило». В подтверждение этого странного для публики заявления он приводит в пример «громовою электрическою силою наполненные тучи», которые «плодоносным дождем» оживляют растения, напоминает о заслуге «рачительных натуры испытателей», которые «действие электрической силы» своими трудами «изъяснили». Он пока что ведет публику только по краю бездны: явления природы и разрушительны и одновременно благотворны для человека, их надо познавать, познание сопряжено с потерями (здесь намеренное напоминание об одном из «рачительных натуры испытателей» Рихмане). Ломоносову важно привлечь слушателей на свою сторону — на сторону того мнения, что познание, само по себе будучи, как и явления природы, гибельным и благотворным в равной мере, еще и неизбежно. И лишь показав «истину сего дела», он приступает к тому, чтобы «новым доказательством присовокупить... новую сей правде важность». Лишь теперь настало время ринуться вместе со всеми в бездну: «Ради сего намерения не нахожу ничего пристойнее, как земли трясение, которое хотя сурово и плачевно, хотя недавно о городах, им поверженных, о землях опустошенных и почти о целых искорененных совоздыхали мы народах, однако не токмо для нашей пользы, но и для избыточества служит, производя, кроме других многих угодий, преполезные в многочисленных употреблениях металлы».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Ломоносов"

Книги похожие на "Ломоносов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Лебедев - Ломоносов"

Отзывы читателей о книге "Ломоносов", комментарии и мнения людей о произведении.