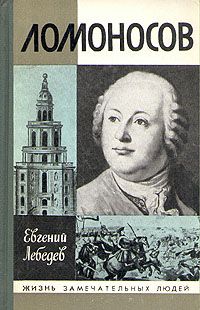

Евгений Лебедев - Ломоносов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Ломоносов"

Описание и краткое содержание "Ломоносов" читать бесплатно онлайн.

Книга во многом по-новому излагает обстоятельства жизни и творчества великого русского просветителя, ученого и поэта Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Автор показывает гениального сына нашего отечества в неразрывной связи с предыдущей и последующей судьбой российской культуры и просвещения, его глубокую самобытность, всестороннюю блистательную одаренность.

при всей своей способности стать выше сословных предрассудков (Сумароков женился во второй раз на своей крепостной), при всем этом он отказывался видеть в «подлом народе» позитивную общественную силу. Активность «рабов», с его точки зрения, могла быть только разрушительной: «Прервала чернь узы свои: нет монаршей власти; скипетр и законы бессильны: властвуют и повелевают рабы: сыны отечества молчат и повинуются. Се мнимое естественное право, что все человеки равны!»

Вот почему, несмотря на бесчеловечные насмешки, которым поэт подвергался в домах вельмож, он вновь и вновь шел туда, вновь и вновь доказывал необходимость просвещения и нравственного перерождения дворянства, чтобы подвергаться новым издевательствам, сносить которые ему становилось все труднее и труднее...

Принципиально противоположный тип личности воплотился в Ломоносове. Правда, которую он нес, была шире и сильнее сумароковской. Он и сам, как человек, был шире и сильнее. Это точно зафиксировано у Пушкина: «Ломоносов был иного покроя. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же: в доме, где все его трепетали; во дворце, где он дирал за уши пажей; в Академии, где... не смели при нем пикнуть».

Ломоносов и в напудренном парике оставался помором: человеком гордым, прямодушным и сильным.

4

Поэзия Ломоносова в 1750-е годы достигает редкой даже для него силы и глубины. «Единодушный легион доводов» в пользу собственного понимания Истины, столь впечатляюще и многообразно заявивший о себе в естественнонаучных работах Ломоносова, оказавшись положенным на рифмы, не только не утратил своей убедительности, но и приобрел еще важное дополнительное качество, а именно: общую одухотворенность. Поэзия как раз и сообщила легиону единодушие.

В своей торжественной одической поэзии Ломоносов стал величавее и одновременно строже. Теперь он осмотрительнее и, что в высшей степени интересно, менее регулярен в похвалах Елизавете. Так, например, между 1754-м и 1757 годами он вообще не написал ни одной торжественной оды. Тем любопытнее взглянуть на «Оду... Елисавете Петровне... на пресветлый и торжественный праздник рождения Ея Величества и для всерадостного рождения Государыни Великой Княжны Анны Петровны... декабря 18 дня 1757 года».

Внешним поводом к прекращению затянувшегося молчания послужило рождение дочери у Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны. Но истинной причиной была назревшая необходимость выразить публично свое отрицательное отношение к изнурительной Семилетней войне, которую начала Елизавета с Фридрихом II, королем Пруссии, и которая тяжелым бременем легла на страну. Ломоносов практически в каждой своей оде, независимо от «случая», к которому она написана, поднимал голос в защиту «возлюбленной тишины», мира. Ода 1747 года, в сущности, разрабатывала одну эту тему (все остальные являются производными от нее). И в настоящей оде факт рождения великой княгини служит лишь отправной точкой для большого разговора на самую любимую и задушевную тему: «Умолкни ныне, брань кровава...» являются ключевыми словами для всего произведения. Но одного мира, по глубокому убеждению Ломоносова, недостаточно для исполнения высшей правды. Мир — это огромное благо. Но — благо, скажем так, предварительное, предуготовляющее. Чтобы монархи, в чьих руках судьбы миллионов, вняли голосу высшей справедливости, поэт заставляет содрогнуться и их самих, и вверенных их власти людей стихами, в полном смысле слова величественными, в свое время приводившими в восторг Н. В. Гоголя:

Правители, судьи, внушите,

Услыши, вся земная плоть,

Народы, с трепетом внемлите:

Сие глаголет вам Господь

Святым Своим в Пророках духом;

Впери всяк ум и вникни слухом:

Божественный певец Давид

Священными шумит струнами,

И Бога полными устами

Исайя восхищен гремит.

Ради чего же весь этот гром? Ради напоминания о вещах очевидных, но преданных забвению. Вот ведь о чем правителям и народам забывать нельзя:

«Храните праведны заслуги

И милуйте сирот и вдов,

Сердцам нелживым будьте друга

И бедным истинный покров,

Присягу сохраняйте верно,

Приязнь к другам нелицемерно,

Отверзите просящим дверь,

Давайте страждущим отраду,

Трудам законную награду,

Взирайте на Петрову Дщерь...»

Елизавете как бы предлагается подписать эту морально-политическую программу. Ломоносов как бы ставит ее перед фактом. Дальше Творец у него «полными устами» своих пророков произносит:

...твердо все то наблюдайте,

Что Петр, Она и Я велел.

Церковникам, которые обрушились на Ломоносова за «Гимн бороде», достаточно было открыть любую торжественную оду, чтобы уличить его в еретической гордости — настолько силен лирический «беспорядок», что бывает трудно отличить, где говорит Бог, а где — сам Ломоносов:

«В моря, в леса, в земное недро

Прострите ваш усердный труд,

Повсюду награжду вас щедро

Плодами, паствой, блеском руд.

Пути все отворю к блаженству,

К желаний наших совершенству.

Я кротким оком к вам воззрю,

Жених как идет из чертога,

Так взойдет с солнца радость многа;

Врагов советы разорю».

С еще большим пафосом тема мира звучит в оде 1759 года, посвященной победе русских войск над армией Фридриха II при Куннерсдорфе. Казалось бы, здесь-то можно было бы ограничиться прославлением ратного подвига и только. Поначалу вроде бы все и клонится к этому:

Богини нашей важность слова

К бессмертной славе совершить

Стремится сердце Салтыкова,

Дабы коварну мочь сломить.

Ни Польские леса глубоки,

Ни горы Шлонские высоки

В защиту не стоят врагам;

Напрасно путь нам возбраняют:

Российски стопы досягают

Чрез трупы к Франкфуртским стенам.

С трофея на трофей ступая,

Геройство Росское спешит.

О Муза, к облакам взлетая,

Представь их раздраженный вид!..

Вот так — подробно и одновременно с размахом — можно было бы написать всю оду, гремя во славу генерала-фельдмаршала Петра Семеновича Салтыкова (1698–1772) и вообще «Геройства Росского». Но, проведя читателя по следам героев (то вознося его к облакам, то низвергая в самый ад сражений), он наконец открывает ему, ради чего была написана ода:

С верьхов цветущего Парнаса

Смотря на рвение сердец,

Мы ждем желаемого гласа:

«Еще победа, и конец,

Конец губительныя брани».

О Боже! Мира Бог, восстани,

Всеобщу к нам любовь пролей,

По имени Петровой Дщери

Военны запечатай двери,

Питай нас тишиной Твоей.

Иль мало смертны мы родились

И должны удвоять свой тлен?

Еще ль мы мало утомились

Житейских тягостью бремен?

Воззри на плач осиротевших,

Воззри на слезы престаревших,

Воззри на кровь рабов Твоих.10

Вообще, нравственная подоснова побуждений, мыслей и поступков человека — будь то частное лицо, герой или правитель — именно в рассматриваемое десятилетие особенно волновала Ломоносова.

В январской книжке журнала «Полезное увеселение» за 1760 год, издававшегося при Московском университете, были опубликованы два стихотворения под общим названием — «Ода господина Руссо Fortune, de qui la main couronne11, переведенная г. Сумароковым и г. Ломоносовым. Любители и знающие словесные науки могут сами, по разному сих обеих Пиитов свойству, каждого перевод узнать». В отличие от соревнования 1743 года, когда в переводе 143-го псалма участвовали три поэта, теперь выступают лишь двое (Тредиаковский как стихотворец в это время отходит на задний план). Ода классициста — его ни в коем случае нельзя путать с философом Жан-Жаком Руссо — Жана-Батиста Руссо (1670–1747), выбранная для перевода, создает ироничный и грустный образ века просвещения (на память вновь приходят позднейшие слова А. Н. Радищева: «столетье безумно и мудро»). Прихотливая и слепая Фортуна, которая, не разбирая дороги, прокатывается по всему миру, по всем странам и эпохам на своем колесе, вознося одних и низвергая других, становится чем-то вроде символа столетия. Г. Р. Державин, который сам в зрелые годы создаст вольную вариацию на тему оды Ж.-Б. Руссо («На счастие», 1789), разбирая переводы Ломоносова и Сумарокова, писал, что «последнего слог не соответствует высокому содержанию подлинника».

Надо думать, что Ломоносов решился последний раз вступить в поэтическое состязание с Сумароковым, вследствие принципиально творческих, а не престижных соображений. Нравственно-философское содержание подлинника — вот что скорее всего привлекло внимание Ломоносова, который в эту пору заканчивал работу над второй песнью своей героической поэмы «Петр Великий», где проблема соотношения власти и добродетели, судя по замыслу, должна была занять одно из центральных мест. Вот почему Ломоносову особенно удались строки, содержащие в себе очень непростые и тревожные вопросы, которым отныне суждено будет прочно утвердиться в русской литературе:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Ломоносов"

Книги похожие на "Ломоносов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Лебедев - Ломоносов"

Отзывы читателей о книге "Ломоносов", комментарии и мнения людей о произведении.