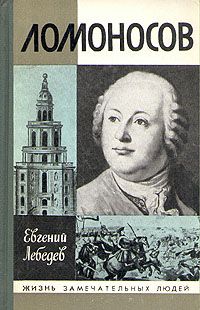

Евгений Лебедев - Ломоносов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Ломоносов"

Описание и краткое содержание "Ломоносов" читать бесплатно онлайн.

Книга во многом по-новому излагает обстоятельства жизни и творчества великого русского просветителя, ученого и поэта Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Автор показывает гениального сына нашего отечества в неразрывной связи с предыдущей и последующей судьбой российской культуры и просвещения, его глубокую самобытность, всестороннюю блистательную одаренность.

Россия в «Оде на прибытие», восстанавливая попранную справедливость, «отраду с тишиной приводит», «любя вселенныя покой... дарует мирные оливы». Но побежденная «Война при Шведских берегах с ужасным стоном возрыдает», оттого что ей пришлось прервать свой кровавый пир. Ей противостоит мир, названный в оде «Союзом вожделенным». Он «глас возносит к ней смиренный», и в своих увещеваниях не оставляет никакого будущего для нее, смертоносной:

Мечи твои и копья вредны

Я в плуги и серьпы скую;

Пребудут все поля безбедны,

Отвергнув люту власть твою.

На месте брани и раздора

Цветы свои рассыплет Флора.

Разить не будет серный прах

Сквозь воздух огнь и смерть в полках.

Если в «Оде на взятие Хотина» мир выступал как нечто желанное, то в «Оде на прибытие» мир выступает как должное, как государственная и гуманистическая программа. Причем здесь в намеке уже присутствует мысль о том, что деятельной попечительницей о материальной мощи государства (без чего и мир не может быть прочным) является наука. Вот, например, поэт упоминает в обращении к Елизавете совсем еще свежее известие (29 октября 1742 года) о победе науки во славу России — об успешном достижении русской морской экспедицией В. Беринга и А. И. Чирикова 7 декабря 1741 года американских берегов:

К тебе от восточных стран спешат

Уже Американски волны

В Камчатский порт, веселья полны.

Вот толпа стихотворцев, завидующих поэту (ибо его слог «сложен из похвал правдивых» в отличие от их слога, «исполненного басней лживых»), восклицает:

Всех жен хвала, Елисавет,

Сладчайший Музам век дает.

В ней зрятся истинны доброты,

Геройство, красота, щедроты.

То, что «истинны доброты» и т. д. соотнесены с именем Елизаветы, — это, так сказать, похвала «авансом». А вот то, что все эти блага соотнесены с Музами, — это уже связь реальная, объективная. И чем скорее власть это поймет, тем сильнее и славнее она станет. Причем здесь имеются в виду все музы, все девять богинь, покровительниц не только искусства, но и науки.

Толпа стихотворцев в конце оды возникает, надо думать, не случайно. Ломоносов вполне сознавал свое коренное отличие от присяжных панегиристов императрицы: его похвалы идут от сердца, и в этом смысле они правдивы. Свою задачу он видит в том, чтобы воспитать в высшей власти дух ответственности за судьбу вверенного ей народа, чтобы указать ей пути достижения «величества, могущества и славы», чтобы мир, покой, тишину представить и как цель и как средство всей государственной деятельности, чтобы вдохновить власть на утверждение «сладчайшего века» искусствам и наукам и, наконец, чтобы, воспитав в ней все это, такую власть воспеть. Ни Штелин, ни Юнкер в таких масштабах, с такой страстью и с таким бескорыстием, как Ломоносов, конечно же, не переживали поворотный момент в жизни сознательной части русского общества, связанный с приходом Елизаветы к власти. И уж не в них ли метил Ломоносов в последней строфе своей оды:

Красуйся, дух мой восхищенный,

И не завидуй тем творцам,

Что носят лавр похвал зеленый;

Доволен будь собою сам.

Впрочем, это высказывание Ломоносова, будучи благородно-правдивым само по себе (ведь он для новой власти покуда еще никто, и все, что им написано, выношено в душе вдали от трона и еще не согрето его лучами), интересно не только этим своим, злободневно-личным смыслом. Ведь здесь мы имеем еще и первое в русской поэзии воплощение одной из самых задушевных ее идеи — идеи о том, что она, поэзия, проникнутая высоким духовным и гражданским содержанием, не нуждается во внешнем поощрении. В дальнейшем гениальные вариации на эту тему создаст Г. Р. Державин, так или иначе она отзовется у Н. М. Карамзина, К. Н. Батюшкова, Н. И. Гнедича, А. А. Дельвига, Е. А. Боратынского и др., а высшую свою и исчерпывающую разработку получит в поздней поэзии А. С. Пушкина.

Поэт в этой ломоносовской оде выступает как бы посредником меж землей и небесами или, лучше, вестником, несущим свыше слово великой и благотворной правды. Пытаясь увлечь людей (прежде всего, конечно, адресат — Елизавету) к высотам, доступным ему, поэт и сам увлекается. Интонация оды порывистая, импульсивная. Он торопится уместить в одном стихотворении материал, для разработки которого может не хватить целой жизни. Здесь косвенно отразилась непрочность его положения в Академии в первые месяцы по прибытии из Германии. Ему в этой оде надо было успеть сказать все. Вот почему так увеличен ее объем (44 строфы) — вдвое по сравнению с предыдущим и более поздними одами, в которых в среднем содержится 22–23 строфы.

Ломоносову не удалось напечатать оду по ее написании. Но он, судя по всему, особенно любил это свое произведение и считал ознакомление возможно большего числа читателей с ним делом весьма важным. Он включил двадцать строк из этой оды в качестве примеров в «Краткое руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия», сочиненное им в бурном 1743 году. Однако ж и этот труд не был напечатан тогда. Рукопись читали Штелин и Миллер. 16 марта на заседании Академического собрания Миллер огласил свой официальный отзыв о ней, который был одобрен и в котором говорилось, что ее должно написать на латинском языке, сопроводив русским переводом, а также обогатить примерами из современных «риторов» (Ломоносов приводил примеры только из древних авторов да еще из своих собственных сочинений). Согласившись пересмотреть рукопись и внести в нее изменения, Ломоносов спустя четыре года действительно переработал эту «Риторику», а по существу написал совершенно новое произведение, почти в пять раз превышающее ее по объему — «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показующая правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки» (1747). Впрочем, написал он новую свою «Риторику» вновь по-русски, и все примеры в ней вновь были из старых писателей и из собственных сочинений. Здесь Ломоносов процитировал уже около пятидесяти строк из «Оды на прибытие... Елисаветы Петровны». В 1748 году «Риторика» была отпечатана и мгновенно разошлась (о ней еще предстоит особый разговор в дальнейшем). Наконец, в 1751 году выйдет «Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова», где любимая ода его получит подобающее ей место и откроет собою в первом томе раздел похвальных од.

В 1743 году, когда конфликт Ломоносова с Академией принял открытую и особенно опасную для него форму, он создает поэтические произведения, в которых вполне обнажается буквально космогонический процесс, происходивший в самых тайных глубинах его могучего духа, частично нашедший отражение в его научных сочинениях начального периода (в заметках по физике и корпускулярной философии, «Элементах математической химии», «Рассуждении о причине теплоты и холода», предисловии к вольфианской физике), но властно требовавший полнокровно художественного воплощения. Если в похвальной одической поэзии начала 1740-х годов («Ода на взятие Хотина», «Ода на прибытие Елисаветы Петровны») Ломоносов показал исключительность положения поэта в мире (вестник Истины, посол от небес к земле), то в «Преложении псалма 143», «Утреннем размышлении о Божием величестве» и «Вечернем размышлении о Божием величестве при случае великого северного сияния», к которым мы теперь обратимся, он показывает, скажем так, чего стоило его «внутреннему человеку» (В. Г. Белинский) занять это исключительное положение, стать носителем Истины. Если в первом случае мы имеем ломоносовское самостоянье в действии, в конкретных проявлениях (которое, по слову А. С. Пушкина, есть «залог величия»), то во втором случае — трудный путь к нему...

Одно из этих стихотворений частично уже цитировалось там, где говорилось об аресте Ломоносова. Это «Преложение псалма 143». Скорее всего оно и написано-то было, когда он содержался под караулом. История его создания вкратце такова.

Как мы помним, Ломоносова арестовали 27 мая 1743 года. Затем, 8 августа, он заболел, и вследствие болезни содержание под стражей при Следственной комиссии было ему заменено домашним арестом, под которым он находился уже до конца января 1744 года, когда вышел указ Сената о его освобождении. Таким образом, на гауптвахте он пробыл около двух с половиной месяцев. Достоверно известно, что за это время, кроме доношений об освобождении и прошений о выдаче денег «для крайних нужд», он написал только оду на день тезоименитства великого князя Петра Федоровича и еще, быть может, закончил диссертацию «О действии растворителей на растворяемые тела». А между тем, 31 августа канцелярия Академии наук выпустила распоряжение напечатать книгу «Три оды парафрастические псалма 143, сочиненные чрез трех стихотворцев, из которых каждый одну сложил особливо». Авторами этой книги были Ломоносов, Тредиаковский и молодой А. П. Сумароков. Так что промежуток от 27 мая по середину или конец августа — наиболее вероятное время работы Ломоносова над своим вариантом переложения, ибо до ареста никаких упоминаний о подготовке названной книги или об отдельных ломоносовских попытках переложить 143-й псалом не сохранилось. Впрочем, одно косвенное свидетельство о том, что Ломоносов не был равнодушен к этому тексту, имеется: одна строка из «Оды на прибытие... Елисаветы Петровны» («Рассыпь врагов своих пределы») является точным переводом соответствующего места из библейского стихотворения и почти полностью повторена в переложении, напечатанном в «Трех одах парафрастических» и в прижизненных собраниях сочинений 1751-го и 1757 года (но в этом почти так много смысла, что о нем чуть ниже и чуть подробнее).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Ломоносов"

Книги похожие на "Ломоносов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Лебедев - Ломоносов"

Отзывы читателей о книге "Ломоносов", комментарии и мнения людей о произведении.