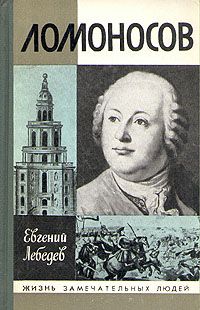

Евгений Лебедев - Ломоносов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Ломоносов"

Описание и краткое содержание "Ломоносов" читать бесплатно онлайн.

Книга во многом по-новому излагает обстоятельства жизни и творчества великого русского просветителя, ученого и поэта Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Автор показывает гениального сына нашего отечества в неразрывной связи с предыдущей и последующей судьбой российской культуры и просвещения, его глубокую самобытность, всестороннюю блистательную одаренность.

Вот почему несмотря на то, что ломоносовское стихотворение представляет собою перевод, близкий к подлиннику, в нем есть несколько намеков на чисто русскую действительность. «Авфид» (Нева), «Давнус царствовал в простом народе» (Петр I), «внесть в Италию стихи Эольски» и т. д. (намек на стихотворную реформу, завершенную Ломоносовым), «беззнатный род» (вновь ломоносовская черта). Все стихотворение, не порывая связей с античностью, в принципе могло восприниматься как русское. В нем уже заключена возможность иных, собственно русских, вариаций на тему итоговой самооценки поэта с общенациональной или всемирной точки зрения. Но для того чтобы разглядеть в ломоносовском стихотворении эту возможность, надо было обладать таким же, как у него, высоким чувством поэтического достоинства, происходящим от глубокого понимания исторических судеб своей страны, ее места в судьбах человечества, а также от ощущения своей совершенной слиянности с нею, Только два величайших наших гения дерзнули развить, претворить в действительность то, что в ломоносовском стихотворении содержалось как возможность. Державин русифицировал в своем «Памятнике» почти все римские реалии, оставив от Горация только «пирамиды», «металлы», «ветр», «времени полет» (да и то в свободном пересказе, а не в точном переводе), и, как говорили в XVIII веке, «склонил» «на русские нравы» весь идейный и эмоциональный пафос римской оды. Пушкинский «Памятник», русский от начала до конца, но принадлежащий уже всему человечеству, завершил развитие этой темы в нашей классической поэзии (хотя попытки в данном направлении предпринимались и в дальнейшем, но оригинального ничего не было создано: «Non exegi monumentum» Г. С. Батенькова, «Памятник» В. Я. Брюсова, конечно же, не в счет).

Так или иначе, Ломоносов, одновременно с великими открытиями в естествознании и с началом не менее грандиозной работы по упорядочению языка (то есть самого механизма мышления), к концу 1740-х годов и в поэзии своей вполне закрепляет за собой миссию основоположника, избранника, причем мысль об этом получает у него четкое, рельефное, в точном смысле слова монументальное воплощение.

Учение о расположении идей, сформулированное в «Риторике», не было просто данью риторической традиции — оно отражало насущную потребность собственно ломоносовского творческого развития. Организующее или, говоря иначе, «инженерно-архитектурное» свойство ломоносовской мысли получало теоретическое обоснование в положениях автоpa «Риторики» об «остроумии», которое определялось как «совображение» плюс «рассуждение» (то есть ассоциативное мышление, результаты которого подвержены разумному истолкованию).

Дело теперь стояло за воплощением собственных теоретических установок в своем же поэтическом творчестве. Ломоносов был не из тех гениев, которые не ведают, что творят, подчиняясь неконтролируемым силам в себе, наитию, что ли. Представить себя «как изумленна в мечтании» он мог. И мог — как никто. Но — именно представить. Сознание своей исключительности, так мощно проявившееся в его лирике, неотделимо в Ломоносове от сознания ответственности перед своей исключительностью. В поэзии Ломоносов представлял собою такого избранника, который и сам умеет избирать. Конечно же, он был стихиен в своей гениальности, но он умел заключать свою гениальную стихию в стройные формы и, понимая, что не все может быть равнозначным в стихийном самовыражении, строго отделял высокохудожественное от слабого, программное от случайного, сиюминутного. В этом смысле его работа над первым томом «Собрания разных сочинений в стихах и в прозе» дает богатую пищу для размышлений. Не все, далеко не все из ранее написанного Ломоносовым вошло в эту книгу. Да и расположение материала в ней также весьма показательно. Впрочем, обо всем по порядку.

Как мы помним, освободившись в 1744 году от наказания, Ломоносов первое время целиком был занят академическими делами — получением профессорского звания, химическими и физическими исследованиями, хлопотами о Химической лаборатории и т. д. Поэзия для него оказалась как бы в тени. В 1745 году он написал только одну «Оду на день брачного сочетания... Петра Феодоровича и... Екатерины Алексеевны». В 1746-м — всего лишь две оды Елизавете (на день восшествия на престол и на день рождения). Однако же все это время шла работа над окончательным вариантом «Риторики», и когда книга вышла в свет, читатели могли познакомиться почти с сотней новых ломоносовских стихотворений (переводы и оригинальные вещи как в отрывках, так и целиком). Кроме того, в 1747 году он написал сразу же ставшую классикой оду на день восшествия Елизаветы на престол («Царей и царств земных отрада...»), а также две надписи «на иллуминацию» по случаю «торжественного дня тезоименитства» Елизаветы и не менее «торжественного дня восшествия на всероссийский престол».

В 1748 году продолжается составление надписей, сочинена ода, написаны кое-какие мелочи, из которых достойна упоминания короткая эпиграмма на сумароковскую переделку «Гамлета» Шекспира — еще один пример того, как тонко Ломоносов умел вышучивать своих современников (ср. стих о «Полидоре»-Разумовском). Эпиграмма, о коей речь, — более раннее и более яркое свидетельство того, что ломоносовский смех был убийствен не язвительностью (что сплошь да рядом встречаем у его современников), а веселостью своею.

Александр Петрович переводил «Гамлета» с французского перевода. Его оптимистический классицистский ум не мог примириться с некоторыми неразумными поворотами шекспировского сюжета и, конечно же, с гнетущим финалом трагедии, не содержавшим никакого внятного и общественно-полезного нравоучения. Вот почему «наш Расин», в целом высоко ценивший Шекеспира, хотя не просвещенного», кое-что поправил у него, сам будучи поэтом просвещенным: оставил в живых и принца, и мать его, и невесту, даже благословил Гамлета и Офелию на брак. Впрочем, он много, до последней минуты работал над стилем своего перевода.

Вы все свидетели моих безбожных дел,

Того противна дня, как ты на трон восшел,

Тех пагубных минут, как честь я потеряла

И на супружню смерть безжалостно взирала...

Перед самой отправкой рукописи на рецензию в Академию наук Сумароков в этой речи Гертруды исправил «безжалостно» на «не тронута», решившись дать кальку с французского toucher. Рукопись рецензировали Тредиаковский и Ломоносов. Первый пометил приведенные слова Гертруды, как «негладкие и темные», а в 1750 году в подробном критическом разборе произведений Сумарокова вновь коснулся

этого вопроса: «Кто из наших не примет сего стиха в следующем разуме, именно ж, что у Гертруды супруг скончался, не познав ее никогда в рассуждении брачного права и супруговы должности?» Само выражение «быть тронутым», против которого восстал Тредиаковский и которое, как теперь выясняется, первым в России употребил Сумароков, впоследствии привилось в русском языке. Но первое-то его употребление напрочь дискредитировано было контекстом (и здесь Тредиаковский, безусловно, прав).

Ломоносов, не вдаваясь в филологические тонкости, отозвался на двусмысленную строчку сумароковского «Гамлета» стихами, которые искрятся мудрой и одновременно беззлобной, какою-то веселой иронией истинно «пушкинского» свойства:

Женился Стил, старик без мочи,

На Стелле, что в пятнадцать лет.

И, не дождавшись первой ночи,

Закашлявшись, оставил свет.

Тут Стелла бедная вздыхала,

Что на супружню смерть не тронута взирала.

В 1749 году Ломоносов стихов написал немного: помимо естественнонаучных исследований, он был занят сочинением «Слова похвального... Елисавете Петровне», которое, как мы помним, заслужило высокую похвалу Эйлера. Однако ж скорее всего именно в эту пору он усиленно трудился над переложением библейских текстов, которые войдут в Собрание сочинений 1751 года.

В 1750–1751 годах, кроме различных надписей, мелких стихотворений и уже упоминавшегося «Полидора», Ломоносов пишет «Оду, в которой Ея Величеству благодарение от сочинителя приносится за оказанную ему высочайшую милость в Царском Селе Августа 27 дня 1750 года» (выйдет в 1751 году отдельным изданием и будет к тому же включена в состав собрания сочинений), но самое главное — создаст две большие трагедии «Тамира и Селим» и «Демофонт», из которых наибольший интерес как по идеям, так и по художественным достоинствам представляет первая.

В журнале Академической канцелярии под 29 сентября 1750 года была сделана такая вот запись:

«Сего числа Академии наук г. президент объявил именной ее императорского величества изустный указ, коим ему, г. президенту, повелено: профессорам Тредиаковскому и Ломоносову сочинить по трагедии и о том им объявить в Канцелярии, и какие к тому потребны будут им книги, из Библиотеки оные выдать с распискою и по окончании того возвратить в Библиотеку по-прежнему». Эта запись, а также ломоносовская пометка на черновике трагедии «Тамира и Селим» (ее-то как раз и сочинил Ломоносов по именному «изустному указу»): «Начато 29 сентября после обеда», — долгое время подавали повод к иронии по адресу Ломоносова-драматурга. Между тем все здесь было не так легко и весело, как того хотелось потомкам.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Ломоносов"

Книги похожие на "Ломоносов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Лебедев - Ломоносов"

Отзывы читателей о книге "Ломоносов", комментарии и мнения людей о произведении.