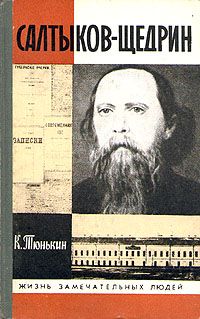

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

А пока что, постепенно «формируя» в своей художественной фантазии продолжение сатирической истории Глупова, Салтыков не оставляет публицистического осмысления современной русской жизни, прежде всего жизни русской провинции (седьмое и следующие «Письма о провинции»).

Провинция глухо молчит, она не выделяет из себя сколько-нибудь творческих элементов. Она «не высказала и не выразила ничего, потому что нет у нее главного условия, которое необходимо для жизни деятельной и полагающей почин, — нет самосознания...». Провинциальная интеллигенция при первой же возможности стремится поскорее покинуть уездные и губернские Палестины с тем, чтобы устремиться в центры — Петербург или Москву. Лишь мужик как сидел на своем наделе, так и продолжает сидеть, ежегодно совершая вместе с природой весь земледельческий круговорот да платя причитающиеся подати и исполняя повинности.

Так в чем же дело? Салтыков убежден, что причина всему этому «оголению» жизни несомненна: крепостничество не умерло, а продолжает жить, и это-то особенно заметно не в волнующихся и кипящих центрах, а во все еще спящей мертвым застойным сном провинции. Именно оно, крепостничество, до своей отмены убивало «в самом зародыше всякий проблеск народной самодеятельности», ибо строилось на неограниченном произволе одних и столь же безграничной случайности безмолвного существования других.

«Историографы» хотели бы видеть причину современного «оголения» жизни в отмене крепостного права, которое хоть как-то обеспечивало существование. Но ведь «крепостное право не в том только заключается, что тут с одной стороны — господа, а с другой — рабы. Это только внешняя и притом самая простая форма, в которой выражается крепостничество. Гораздо важнее, когда это растлевающее начало залегает в нравы, когда оно поражает умы, и вот в этом-то смысле все, что носит на себе печать произвола, все, что не мешает проявлениям его дикости, может быть столь же безошибочно названо тем именем, в силу которого какой-нибудь Ивашка или Семка, ложась на ночь спать, не знали, чем они завтра станут: ключниками ли, хранителями господского добра, или свинопасами». «Порок так называемого крепостного права не в том одном состоит, что оно допускает явно безнравственные отношения между людьми, а в том, что при существовании его невозможен успех, невозможна жизнь... Не потому оголилась и оголяется жизнь, что крепостничество уничтожено, а потому, что оно дышит, буйствует и живет между нами. Нам тяжело жить — это правда; нам тяжелее, нежели отцам нашим, — и это опять правда, но не оттого совсем, чтобы условия современной жизни изменились к худшему, а оттого, что они мало изменились к лучшему».

В своей привычной творческой скудости провинция по-прежнему уповает на «распорядительность» (смешиваемую при том с «производительностью»), которая придет откуда-то извне и все неурядицы и невзгоды разрешит. На ту же административно-бюрократическую «распорядительность» — наследство крепостного права и владычества «четырнадцатиголового змия» — возлагаются надежды и в центрах. Между тем провинции надо дать жить.

Многим казалось и верилось, что земское самоуправление, так сказать, оросит провинциальную жизнь живой водой, даст именно эту возможность жить без помехи и без помехи же заниматься своим собственным насущным делом. Но местные «нарциссы, влюбленные в себя», быстро выдохлись и заговорили о неподготовленности и необходимости сужения задач. К тому же и отношение к земству, особенно со стороны историографов, какое-то сомнительное, сами земские деятели начинают уклоняться даже от посещения земских собраний, ибо кому охота подвергнуться обвинениям во вредном мечтательстве и карбонаризме, то есть подрыве принципа самодержавия. Но неужели у местного земского самоуправления нет действительно насущного и нового дела? Причем такого дела, которое как раз требует расширения задач и ясного взгляда в будущее. Уже давно заговорили о сближении сословий (дворянства и крестьянства). Но ведь сблизиться — не значит просто сесть за один стол во всесословном земском собрании. Ведь нужно же общее дело. И тут оказывается, что «нет довольно содержательного общего дела, по поводу которого могло бы произойти сближение. Современное дело, которое выставляет вперед провинция, не может быть этим поводом, покуда в принципе его лежит опасение раскидаться и растеряться; других же дел покамест не предвидится. Вот если бы провинция поставила себе к разрешению такой вопрос: отчего она год от году беднеет, отчего она живет не для себя и не своею, а заимствованною жизнью, отчего, наконец, исчезают из нее ее умственные и вещественные капиталы, тогда, несомненно, она получила бы и возможность и повод для сближений в самых обширных размерах». Впрочем, Салтыков понимает, что эта его широкая демократическая программа вряд ли под силу не утопическому, а реальному местному самоуправлению в условиях государственной централизации, да еще при непременном желании сохранить как политическую силу во главе самоуправления привилегированное меньшинство — дворянство. Но существует ли русское дворянство? Несомненно, что при крепостном праве никому и в голову не приходило усомниться в его существовании. «Это было сословие, как бы предназначенное природой для суда и расправы; оно одно имело возможность предъявлять некоторую силу среди общего бессилья, некоторую инициативу среди общего безмолвия. Но главная и самая характеристическая черта, которая проходит через всю историю этой корпоративной силы, заключается все-таки в том, что, однажды устроившись, она до самого конца оставалась при этом устройстве, занимаясь повторением задов и ни разу не поставив себе вопроса: возможно ли для нее дальнейшее развитие, в каком именно смысле и в какую сторону? Будущее для нее не существовало. Но будущее имеет за собой то неудобство, что оно непременно является в срок. В настоящем случае оно пришло в виде упразднения крепостного права — и что же оказалось? Что одного удара было достаточно, чтобы ослабить все связующие нити; что вместе с исчезновением крепостного права исчезло и дворянство».

Все эти публицистические суждения Салтыкова постоянно перекрещивались с той художественной картиной, которую он рисовал в это же время средствами сатиры в «Истории города Глупова».

Так, в 1869 году он пишет и в первом номере «Отечественных записок» 1870 года публикует «трилогию» о бригадире Петре Петровиче Фердыщенко, который был «до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенною настойчивостью остановиться на этом качестве, как на самом естественном объяснении того удовольствия, которое испытывали глуповцы во время бригадирского управления». Во всяком случае, глуповцы в первый раз вздохнули свободно «и поняли, что жить «без утеснения» не в пример лучше, чем жить «с утеснением».

Но градоначальник есть градоначальник, и он остается верен себе.

На седьмом году мирного и патриархального правления бригадира вдруг смутил бес. Он сбросил замасленный халат, в котором обыкновенно являлся обывателям, облачился в вицмундир и стал требовать, чтобы глуповцы по сторонам не зевали, а смотрели бы в оба. А вся причина была в том, что возжелал он Алены Осиповой, жены ямщика Дмитрия Прокофьева, которая «цвела красотой» в слободе Навозной. Но Алена и Дмитрий не покорились. Аленка даже на всю улицу орала:

— Ай да бригадир! к мужней жене, словно клоп, на перину всползти хочет!

И «поронцы» не помогли, хотя когда «Аленка с Митькой воротились, после экзекуции, домой, то шатались словно пьяные». Митька пуще того взбунтовался. «Бунтовщика заковали и увели на съезжую. Как полоумная, бросилась Аленка на бригадирский двор, но путного ничего выговорить не могла, а только рвала на себе сарафан и безобразно кричала:

— На, пес! жри! жри! жри!»

«В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастию, успели потушить в самом начале». Но в поджоге, само собой, заподозрили Митьку. И через месяц он «уже был бит на площади кнутом и, по наложении клейм, отправлен в Сибирь, в числе прочих сущих воров и разбойников».

«Однако ж, глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них».

И обрушились на город Глупов и глуповских «мужиков» бедствия страшные и ужасающие, хотя и нельзя сказать, чтобы вовсе непривычные и неслыханные. Не так уж редко голодала российская деревня, истощенная «градоначальническим» и помещичьим правлением, и горели ветхие деревянные российские города и деревни. И совсем недавний, 1868 год современники называли «голодным годом» — так же, как названа первая из трех глав о Фердыщенке — «Голодный год». Хорошо узнал Салтыков за многие годы своих странствий разоренную русскую деревню, видел крестьянские поля, иссушенные беспощадной засухой, видел землю, истощенную отсталым многовековым землепользованием. И картина бедствующей земли и умирающего от голода крестьянства была, конечно, не в новинку для его тоскующего взгляда и болезненно сжимавшегося сердца. И этой болью сердца пишет он апокалипсическую и вместе с тем вполне реальную картину постигшего глуповцев безмерного несчастья.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.