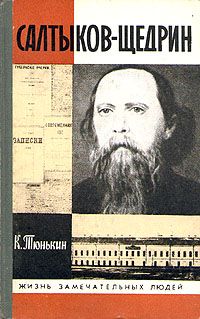

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Вот он — «психологический момент»! Именно он-то и выручил меня в трудную минуту.

«Во-первых, он ввел меня в заколдованный круг патентованных русских пословиц.

Во-вторых, он убедил меня, что жизнь обязательна и что сохранить и обеспечить спокойное течение ее можно только при помощи приспособлений, вполне отвечающих требованиям современности.

В-третьих, он доказал, что какие бы усилия я лично ни употреблял, как бы широко ни захватывал, хотя бы даже «жег сердца глаголом» (на что. впрочем, ни малейше не претендую), — все-таки изолировать меня можно во всякое время, и никто этого не заметит.

Таковы три элемента, при помощи которых достигается современное человеческое благополучие».

По письмам Салтыкова после прекращения «Отечественных записок» и до появления в ноябре месяце этюда о «психологическом моменте» на «тараканьем кладбище» «Вестника Европы» мы остро чувствуем, как усугубляется его тревога, как усиливается и растет трагизм его мироощущения. Между тем в этюде безапелляционно утверждается, что, по прошествии нескольких месяцев после разгрома «Отечественных записок», «тревога утихла...». Художественная мысль Салтыкова движется путем сложного иносказания, выражается в блестящих формах «эзопова языка». Здесь как бы совмещаются два образа — «средний человек», который не хочет и не может отказаться от «сладкой привычки жить» — жить во что бы то ни стало, и гневный образ самого сатирика, просвечивающий сквозь все рассуждения и «психологические моменты», позволяющие жить «среднему человеку». Именно гнев, исполненный иронии и сарказма, позволяет автору сохранить необходимую дистанцию.

Мало кто понял глубочайший подтекст, заложенный в формулах «эзопова языка», в ироническом утверждении, будто он, унылый человек, «сначала испугался, но затем очень быстро очнулся и беспрекословно погрузился в пучину служительских слов» («Не погубите!»). Григорию Захаровичу Елисееву показалось очень странным, как это «Вы после пятимесячного молчания сочли нужным выступить перед публикой с разъяснением во всеуслышание психологического момента. Силы <власти>, конечно, нельзя не признавать, но исповедовать ее во всеуслышание — значит ее увеличивать и в ней самой, и вовне. Это уж никак не может помогать росту читателя, убегающего по своему детству в подворотню от любимого автора при первом противном ветре, а может утвердить его в безнадежном детстве навсегда». Правда, Елисеев делал оговорку, вспоминая начало «Пошехонских рассказов» («Рассказы майора Горбылева»): «А впрочем, я ведь не знаю плана ваших новых «Пестрых писем». Начало их может быть только особого рода стратегический прием. В роде «Пестрых писем» началось и ваше Пошехонье, которое потом вышло на такую дорогу, которой никак нельзя было ожидать поначалу».

В самом деле, этюд о «психологическом моменте» (первое «Пестрое письмо») как бы освободил отнюдь не истраченную творческую энергию Салтыкова, его «комическую силу». Сатирическая фантазия его ожила, стала все более разыгрываться.

Однако публикация в «Русских ведомостях» не состоялась: газета уже обратила на себя внимание цензуры, и Соболевский действительно побоялся. Пришлось обратиться к М. М. Стасюлевичу в «Вестник Европы» (вспомним — «тараканье кладбище», не журнал, а альманах, богат материалами, но — ни направления, ни руководящей мысли). Когда «Русские ведомости» возвратили ему в октябре его этюд, у Салтыкова вырвались горькие слова: «Во всяком случае, конец моей карьеры не из веселых, и, как признак времени, настолько характерен, что, быть может, историк не оставит его без внимания». И Салтыков был, конечно, прав, когда усматривал в своей судьбе знамение времени, того времени, которому он посвятит вскоре третье «пестрое письмо».

Во втором же «пестром письме» рассказывается удивительная история о еще одном российском «волшебстве». Оказывается, что в прошлом, 1883 году жил на даче, на станции Сиверской, статский советник Никодим Лукич Передрягин. Однажды пошел он в лес по грибы, пошел — и не вернулся. Передрягин был ловкий малый и имел бойкое перо. Главное же, когда требовалось мыслить либерально — он мыслил либерально; когда нужно было мыслить консервативно — он мыслил консервативно. Любой проект мог написать. Однажды сочинил, по поручению, проект «О расширении, на случай надобности, области компетенций». В другой раз, тоже по поручению, написал другой проект «Или наоборот».

В лесу же, куда попал Передрягин, обитало неисчислимое племя медведей, которые давно уже искали подходящего человека для написания им конституции. Дело щекотливое и небезопасное. И решился Передрягин действовать, не забегая вперед, но и не отступая назад. Много тут было всяких пререканий и интриг, но медведи скоро успокоились, ибо пришла зима, и Передрягину не оставалось ничего другого, как сочинить медведям зимнюю конституцию, которая вся состояла из одной статьи: «С наступлением зимы всякий да заляжет в берлогу и да сосет лапу».

Но и среди медведей существовала «староверческая» партия, которая неодобрительно отнеслась к «топтыгинскому конституционному возрождению» и поспешила войти в секретные переговоры с местным урядником. И вот времена созрели. «В конце минувшего сентября <теперь уже 1884 года>, ровно через четырнадцать месяцев после пленения Передрягина, в ту минуту, когда неурядица среди топтыгинского племени достигла размеров поистине нетерпимых, до веселой поляны, обитаемой братушками <а Передрягин к этому времени открыл, что взяли его в плен вовсе не медведи, а особого рода братушки>, донеслись звуки приближающегося колокольчика. Топтыгины тотчас же догадались, что эти звуки возвещают приезд из Луги начальства... Переборка пошла очень быстро. Зачинщики сейчас же были отделены и препровождены; прочие братушки — тщательно переписаны и внесены в ревизские сказки» (то есть списки крестьян, подлежащих обложению податями). «И живут себе Топтыгины как у Христа за пазушкой. Смирно, благородно, без конституций». Почтеннейший же Никодим Лукич вынужден был подать в отставку: «Причиною всему было слово конституция».

Так второе «Пестрое письмо» оказалось сказкой — сказкой о российских конституциях. Это была беспощадная сатира на небывалую «пестроту» русской политики начала восьмидесятых годов. Вся сказка пронизана намеками на бюрократический быт России этого времени.

Дело в том, что на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов «конституционный вопрос» приобрел для русского правительства особую остроту по двум причинам — внешнеполитической и внутриполитической. В 1879 году в Болгарии после освобождения от многовекового турецкого владычества начала действовать так называемая Тырновская конституция — разработанная при участии русских представителей, она была одной из самых демократических в Европе. В самой же России революционный натиск народовольцев заставил правительство приступить к поискам какой-то новой политической программы (ради разработки такой программы и была образована в 1880 году знаменитая Верховная распорядительная комиссия под председательством гр. М. Т. Лорис-Меликова).

Понятно, что в условиях самодержавия даже самая умеренная разработка конституционных принципов могла вестись лишь в недрах бюрократии, и какое-либо участие общественности (даже дворянского «земства») в такой разработке не могло быть допущено. Кроме того, «самобытная русская конституция», по мысли ее творцов-бюрократов, должна опираться на принципы, не имеющие ничего общего с принципами европейских конституций — продуктов буржуазных революций, и потому обращение к опыту конституционных правлений Западной Европы (прежде всего Франции и Англии) исключалось с самого начала. После же убийства Александра II лорис-меликовские потуги на «конституционализацию» самодержавия, естественно, стали восприниматься чуть ли не как призывы к революции. Как раз летом 1884 года идеолог нового царствования К. П. Победоносцев публикует в газете «Гражданин» статью под характерным названием «Великая ложь нашего времени», где Салтыков читал такие слова: «Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времен французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастию, в русские безумные головы» (издатель «Гражданина» кн. В. П. Мещерский так комментировал статью Победоносцева: «...великая ложь, о которой идет речь, есть конституция!»).

Но это касалось внутренней политики. Нобыла еще и политика внешняя. Болгарский «князь» Александр Баттенберг, ставленник русского правительства, в апреле 1881 года совершил в «своем» болгарском «отечестве» переворот и отменил действие Тырновской конституции. Русский император был недоволен таким самовольством: летом 1883 года в Болгарию был командирован видный чиновник русского дипломатического ведомства А. С. Ионин с целью восстановить действие Тырновской конституции. Но ведь и герой салтыковской сказки статский советник Передрягин оказывается «командированным» к медведям-«братушкам» (братушками официозная и славянофильская печать именовала славянские народы), ради составления для них конституции, также летом 1883 года! И многие другие факты будто бы «конституционной» деятельности русских министров и высших бюрократов помнил Салтыков, когда писал свою сказку. Помнил, но не спешил открыть свои иносказания, а на вопрос о смысле ее ответил не без иронии: «Смысл сей басни таков: завозных конституций бояться нечего. Следовательно, ежели надобность встретится, то таковую может написать Передрягин, коего адрес почтамту известен. Многие комментируют, будто бы я хотел указать на Лорис-Меликова, но это неправда. А другие говорят, что «братушек» я только для вида привлек, — об этом я ничего не знаю и сказать не могу. «Dixietanimamlevavi» (Сказал и облегчил душу. Или, как переводил Салтыков: сказал и стошнило).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.