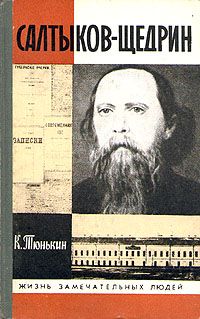

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Семен Скорняков наделен богатой биографией, и это биография вовсе не абстрактная, не безличная. Кроме того, она содержит некоторую важную закономерность — перерождение русского либерального движения — западническое ли оно или славянофильское. По окончании университета Скорняков сблизился с западниками, был (как и повествователь) горячим поклонником Белинского и Грановского. Правда, он посматривал и в сторону славянофильской «общины», а вскоре и вовсе, через какую-то даму-патронессу, прибился к славянофилам. «Писал в «Москвитянине» филиппики против западников и громил последних на чем свет стоит. Хомяков ему улыбался, Юрий Самарин подавал два пальца, Погодин показал свое книгохранилище (вместо гонорара за статьи), Константин Аксаков целовал». Потом, через ту же даму-патронессу определился Скорняков чиновником особых поручений к важному лицу. «Здесь он чуть было опять не сделался западником, потому что важное лицо не любило славянофилов и называло их кутейниками. Но оно же не любило и западников, подозревая их в замыслах к ниспровержению порядка. Потому Скорняков решился сделаться простым здоровым русским человеком, таким же, каким был его начальник. С этою целью он выработал себе особую русскую точку зрения, в основе которой лежало исполнение предписаний начальства». Но все это было еще в конце сороковых годов. Судьба, как это часто бывает в рассказах Салтыкова о жизненных путях своих будто бы приятелей молодости, забросила повествователя в один из отдаленных уголков России. Наступил знаменательный 1856 год, когда «мы» (то есть повествователь и Скорняков) опять столкнулись и вместе ликовали по поводу предстоящей эмансипации. Но вот «Положение» вышло, и Скорняков стал задумываться: «Знаешь ли что, — говорил он мне, — не слишком ли мы поспешили?» И вот, ставши публицистом одной «уважаемой» московской газеты (то есть «Московских ведомостей» Каткова), Скорняков уже проливает слезы в пользу бедных помещиков, обиженных реформой. Салтыков вспоминает время своего вице-губернаторства в Твери и публицистические выступления в защиту мировых посредников. В статьях же Скорнякова «обвинялись по преимуществу мировые посредники, а за ними и все вообще сочувствующие новосозданному порядку вещей. Прямо говорилось, что они революционеры, нивеляторы и подрыватели основ». После подвигов на ниве «обрусительства» Скорняков «появился в Петербурге и тут уж прогремел не на шутку. Имя его сделалось страшно, и даже наружность изменилась. Лицо обрюзгло и получило коричневый тон; глаза горели плотоядно; голос сделался громкий и вылетал как из пустой бочки». Это уже опричник беспримесный, надрывающий себя ради целей, имеющих только абстрактное значение. И даже судебная реформу не обошлась без него, но и в этом случае он предпочел «стоячую магистратуру сидячей» (то есть обвинение — защите).

Таков «пестрый человек» — зачинщик и коновод, беспримесный опричник.

Но «коновод» найдет себе место при любых «веяниях». Ужаснее же всего положение второй категории «пестрых людей» — «это люди, замученные жизнью», искалеченные, жертвующие самыми задушевными, заветными убеждениями, лишь бы не пропасть вовсе. «В последнее время таких людей развелось очень много. Всякий пестрый человек первой категории приводит за собой массу подневольных. Живут они особняком, и при встрече с старыми знакомыми мгновенно исчезают. Но что они переживают, оставаясь одни, сами с собой... что переживают!! Каждый день приносит им к исполнению новую измену, и каждый день они должны вынести эту измену на своих плечах, зная, что это измена, проклиная ее и все-таки прикованные к ней несокрушимою цепью. Отбыв дневную жизненную повинность и подводя ей итоги, они должны сознавать, что все ими сделанное чуждо их убеждению, что последнее затоптано в грязь...» Положение этих калечимых людей страшно, но ведь не всем дано быть героями, а служение убеждению часто требует геройства и не терпит житейской суеты. Где же выход? Есть ли какой-нибудь просвет из этой кромешной тьмы? Указывает ли нам история на такой просвет? Салтыков склонен верить, что указывает, но что это за просвет? Где он? Где он??

Третья категория — это Молчалины. Что же нового можно о них сказать после того, что уже было сказано в цикле «Господа Молчалины»? Они по-прежнему разрезывают пирог руками, обагренными кровью, правда, предварительно руки помыв. Но и они, при всей бессознательности, безответственности, так сказать, невменяемости своей «пестроты», имеют уязвимое «больное» место. И они несут наказание — в своих детях.

«Пестрые письма» закончены этим сатирическим анализом трех категорий «пестрящих» субъектов. В сущности, все они вредны: «Но люди двух последних категорий не могут не возбуждать сожаления, хотя бы с той точки зрения, что, в качестве рабов, они несут только иго апостазии <отступничества>, не пользуясь ее осязаемыми благами. В награду за эту отрицательную заслугу суд истории пройдет о них молчанием». Но Скорняковы суда истории не минуют.

В письмах лета 1886 года Салтыков по-прежнему жалуется на неотпускающие болезни. И тем не менее огромной силой воли он преодолевает удушье, кашель, бессонницу. Он слушает по ночам, которые становятся все длиннее и темнее, как под ветром воет близлежащее озеро, как шумят качаемые ветром деревья, как скрипят ставни на окнах. Тишина стала особенно чувствительной, когда в начале августа он остался на даче один: семья уехала на неделю в Гельсингфорс. Но он работает — правые половинки больших листов бумаги заполняются его мелким почерком (на левых он потом делает вставки и исправления). «Тяжко быть одному», — пишет он Н. А. Белоголовому 14 августа, но: «Тем не менее я много работаю...»

И в это же время он задумывает новое произведение — цикл «Мелочи жизни», и около 20 августа шлет В. М. Соболевскому для «Русских ведомостей» первую его главку!

Так или иначе, но он может писать, болезнь если и не ушла, то отступила перед мужеством и стойкостью! Действительно, как бы внезапно разбудивший от кошмарного болезненного сна толчок, неудержимый творческий импульс, яркое душевное горение подавляют, пересиливают болезнь. Но возбужденный и горящий мозг, проясневший разум отнюдь не дают успокоения, а лишь «подбавляют» страданий. И притаившаяся болезнь только ждет иссякновения творческих сил, чтобы наброситься на истощенный организм с новой силой, погрузить его в мглу и мрак. Впрочем, Салтыков, жаждавший найти покой в удалении от терзавших болей, стремившийся уединиться, даже уйти куда-нибудь «на хлеб и воду», конечно, знал, что покой означал бы для него и конец творчества. «В том вся болезнь моя, что требует спокойное течение жизни, а писать спокойно нельзя. На беду мою я начал».

23 августа он уже посылает В. М. Соболевскому второй «фельетон» «Мелочей жизни» (впоследствии — вторая главка «Введения») и при этом просит прощения, что «рассыпался таким градом статей. Я пользуюсь временным просветом, но, вероятно, скоро опять погружусь в мглу безмолвия».

Прошел год, как Салтыков не появлялся в печати и публикацию восьмого «пестрого письма» он называет своим «новым вступлением на литературное поприще». Но поистине новым вступлением на ниву литературы явился замечательный художественно-публицистический цикл «Мелочи жизни».

12 октября 1886 года, приступив к работе над «Мелочами жизни», Салтыков писал В. М. Соболевскому: «Мною овладело теперь непреодолимое желание работать». Под знаком этого «непреодолимого желания», этой безудержной жажды творчества написан в течение зимы 1886-го и весны 1887 года весь цикл.

Сначала цикл «Мелочи жизни» представлялся Салтыкову как серия «фельетонов», имеющих современный интерес, и потому предназначался им для публикации в газете В. М. Соболевского «Русские ведомости». В таком современном, «злободневном» духе и написаны первые три «фельетона» (соответственно — три главки «Введения» окончательной композиции цикла). Но это не просто газетные фельетоны, которые предполагают беглый просмотр и забываются тут же по прочтении. Уже автобиографическое вступление первого «фельетона» о том, как его «перевезли» на дачу в Финляндию, давало начатому циклу особый субъективно-лирический колорит. Это были действительно и гневные отклики на политическую «злобу дня» и глубоко откровенная личная беседа с читателем о писательской судьбе.

Больной Салтыков размышляет о движении времени, о содержании или бессодержательности каждых пяти минут человеческой жизни: «Сидишь и смотришь, как одна минута ползет за другой. Вот наконец доползла: начинаются следующие пять минут... ужасно! Нечто подобное должен испытать сидящий в одиночном заключении...» Он сравнивает свое положение больного и одинокого писателя с положением такого заключенного. Но почему, откуда пришли эта оброшенность, это одиночество? «Что привело меня к этому положению? — на этот вопрос не обинуясь и уверенно отвечаю: писательство. Ах, это писательское ремесло! Это не только мука, но целый душевный ад. Капля по капле сочится писательская кровь, прежде нежели попадет под печатный станок. Чего со мною ни делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.