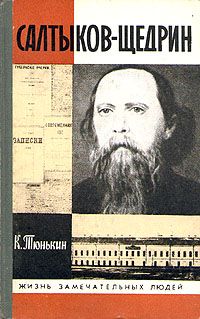

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Этот министерский орган назвал организованную Салтыковым выставку «одною из наиболее изобильных, благоустренных и поучительных во всей империи». Это «изобилие), однако, не обмануло трезво мыслившего Салтыкова. Выставка, конечно, поучительна, но скорее именно потому, что показала «младенческое», «недостаточное состояние сельской промышленности в Вятской губернии». Где же причины этой «недостаточности»? Салтыков может сравнить Вятскую губернию с другими губерниями средней России, участвовавшими в выставке, а также с родной ему Тверской. Что же оказывается? Постоянный, еще со времен петрашевства, интерес Салтыкова к экономическим вопросам дает себя знать и в анализе «общественных отношений» и «сельской промышленности» Вятской губернии. На обширных ее просторах нет помещичьего землевладения, а потому нет и крупных хозяйств, ибо в дореформенной России крупным могло быть лишь хозяйство помещичье (такую хозяйственную «машинищу» соорудила, например, Ольга Михайловна Салтыкова). А ведь «свойство самих улучшений в сфере сельского хозяйства таково, — пишет Салтыков, — что они возможны и приносят действительную пользу только в тех случаях, когда они делаются в больших размерах и на значительных пространствах». Наделы же государственных крестьян — основного сельского населения губернии — невелики, землевладение раздроблено. Конечно, в условиях небольшого хозяйства возможен лучший за ним уход благодаря «личным трудам и достоинствам хозяина». Но много ли даст «личный труд»? Для хозяйственных улучшений необходимы материальные средства, которые даже у зажиточного хозяина уходят полностью на содержание себя и своего семейства. Да и сложившийся веками косный уклад крестьянской жизни, крестьянское сознание таковы, что «класс крестьян, как менее других образованный, с недоверчивостью смотрит на все нововведения, предпочитая испытанное уже веками и опытом нововведению, может быть, и полезному, но, во всяком случае, неверному...» Но что же, неужели поэтому помещичье землевладение предпочтительнее? Вряд ли можно заподозрить Салтыкова в том, что он хочет доказать такую мысль. Ведь помещичье землевладение, а следовательно, и помещичье хозяйство, крупное ли, мелкое ли, покоилось на мужицкой спине, а вовсе не на «улучшениях» и «нововведениях», и Салтыков, сын богатейшей помещицы, владевшей десятками тысяч десятин земли и тысячами крепостных крестьян, не мог не видеть этого. Где же выход, что надо сделать, чтобы вывести российское сельское хозяйство, и не только вятское, из «младенческого состояния»? Ответ на этот вопрос Салтыков будет искать в продолжение всей жизни, всего творчества.

Выставка была открыта с 15 августа по 1 сентября. Именно в эти дни из Петербурга шло предписание министра внутренних дел об утверждении Салтыкова, по ходатайству губернатора, советником Губернского правления. Это было уже весьма значительное повышение по службе (хотя чин его по-прежнему оставался незначительным — титулярный советник), особенно если учесть, что ему предстояло возглавить в Губернском правлении очень важное — хозяйственное отделение.

Двадцать чиновников ждало своего нового начальника на втором этаже одного из корпусов присутственных мест. Ждало его и бесчисленное множество дел (а значит, и бумаг), ведавшихся тремя «столами» хозяйственного отделения. Чем только не предстояло заниматься Салтыкову: городское хозяйство, казенные недоимки, рекрутская и земская повинности, народное продовольствие, лесное хозяйство, воинский постой...

Приступая к исполнению своих новых обязанностей со всей серьезностью и присущей ему ответственностью, Салтыков сразу же просит брата прислать необходимые тома Свода законов.

Прошла осень, наступала еще одна зима, уже третья зима его изгнания. Он опять с головой погружается в деловые бумаги — теперь уже бумаги Губернского правления. Это тоже своего рода забвение, самооглушение, опиум — та же водка, те же карты, бостон, вист, преферанс — у губернатора, вице-губернатора, в «благородном собрании»!

15 января 1851 года ему исполняется двадцать пять лет. Через педелю он пишет брату Дмитрию: я «гибну среди нелепых бумаг Губернского правления и подлейшего бостона».

Не надеясь уже на успех новых ходатайств, после второго императорского окрика: «рано», недовольная нежеланием сына жениться по ее выбору на богатой помещичьей дочке, Ольга Михайловна шлет в Вятку грозное письмо: раздраженно и сердито она прямо пишет, что ей уже тягостно продолжать бесплодные попытки, да к тому же угрожает лишить сына денежной помощи, оставив на советницком жалованье. «Неужели мое дело так безнадежно?» — с тревогой спрашивает Салтыков брата. «Бросили меня все, и знакомые и родные...» — горько жалуется он в другом письме, но тут же прибавляет гневно: родители «думают, что я как советник должен иметь посторонние доходы; если это так, то они ошибаются, потому что никогда рука моя не осквернится взяточничеством» (22 января). А еще через неделю: «...я так сделался ко всему равнодушен, что меня интересует только одно: быть в Петербурге». Маменька и брат Дмитрий никак не хотят и не могут понять эту неутолимую тоску по Петербургу, эту жажду освобождения из Вятки: ведь он не просто какой-то ссыльный, а советник, а о такой карьере даже в Петербурге можно было только мечтать.

Состояние его духа, его душевные настроения колеблются; сменяют друг друга подъемы и спады. Он пропадает, гибнет, отчаивается среди нелепых бумаг, за столом советника или за зеленым карточным столом. Но и с тем вместе он не позволяет себе быть равнодушным, когда речь идет об общественном благе, в гражданском служении которому видит смысл своей службы. Он искренне предан тому делу, которому волею судеб вынужден подчинить свою жизнь, он забывается в деле, но и увлечен им, и даже гордится тем, что приносит пользу: «...я службу свою считаю далеко не бесполезною в той сфере, в которой я действую, хотя уже по одному тому, что я служу честно» (Д. Е. Салтыкову, 19 февраля 1851).

Он забывается в деле, когда его делает, и проклинает, сомневается, хандрит, когда дела нет, когда тонет в болоте нелепостей и окружающего бездельничества. Где-то в глубинах терзающегося духа хранится смутное знание другой судьбы, другого предназначения. Быть в Петербурге — не быть в Вятке, без этого предназначение не осуществится. Больше того, как это ни странно, даже быть в Оренбурге, в Иркутске, в Уфе — уже путь к освобождению, к истинной судьбе; но главное — не быть в Вятке. К этому направлены все помыслы — наперекор высочайшей воле, которую надо преодолеть, победить во что бы то ни стало. И здесь тем более не место равнодушию и примирению.

Публикация статьи о Вятской выставке совпала с усиленной работой над составлением очередного годового отчета, которое вновь поручено Салтыкову губернатором. Вновь накапливаются на его письменном столе из разных присутственных мест — губернских и уездных, горы всяческих донесений, справок, статистических сведений. Уже одна эта бездонность и неисчерпаемость бумажного моря способна привести в отчаяние, лишить покоя, особенно при таком нетерпеливом характере, каков у молодого советника. К тому же все приходится делать самому, без помощи столь необходимых способных и понятливых сотрудников. Чиновники же, просиживающие целые дни в «присутствии» Губернского правления, только раздражают и мутят душу, не без их помощи «все крайне неустроено и запущено».

«Части» административного и общественного управления, хозяйство городов, «сельская промышленность», делопроизводство — все это подвергается строгому и проницательному разбору. «Работы такая гибель, что я решительно нередко теряюсь», — пишет брату при конце этого подвижнического и изнурительного труда и в преддверии все новых безустанных (не бесплодных ли?) попыток разгрести помойные ямы губернского делопроизводства, привычного чиновничьего равнодушия, хозяйственного застоя и неразберихи: «Иногда и желал бы всякое дело обработать совестливо и зрело, но так устанешь, что дело невольно из рук валится. Помощников у меня решительно нет, ибо всякий старается как бы только поскорее сбыть дело с рук. Весьма замечательно, что я менее всех нахожусь на службе и более всех понимаю дело, несмотря на то, что у меня есть подчиненные, которые по пятнадцати лет обращаются с делами».

«Сбыть дело с рук» — не в правилах ведающего хозяйственным отделением советника Салтыкова. Он быстро улавливает смысл дела, вникает в самую его суть, пишет ясно и содержательно. В составленных им служебных бумагах нет пустых отписок и формальных ответов.

Вспомним, что еще в конце 1849 года, при самом начале его службы в Вятке, Салтыкову было поручено составление «инвентарей» недвижимых имуществ городов Вятской губернии. Состояние городского хозяйства не только уездных городов, но даже и самой «губернии» — Вятки, при всей красоте ее естественного местоположения, находилось в удручающе-запущенном состоянии: ветхие дома обывателей-мещан, недостроенные казенные здания и церкви, темень и грязь на улицах. «Наружное устройство» городов весьма неприглядно. И Вятка «не может похвалиться красотою своего внешнего вида» (напишет Салтыков в отчете за 1850 год). А уж уездные города, в большинстве своем, как скажет через тридцать лет (!) об уездном городе Вятской губернии Глазове Короленко, были какие-то «ненастоящие» — заснувшие, захиревшие, почти умирающие. Салтыков, после назначения советником, уже не смог заняться выполнением министерского поручения, но, несомненно, воспринял его со всей присущей ему серьезностью. «В видах устройства городского хозяйства и усиления городских доходов», — пишет он в отчете за 1850 год, — начаты были «местные исследования, имеющие предметом собрание необходимых сведений об истинных способах увеличения доходов и потребностях городов». Это именно те «исследования», которые начал он сам. Хотя он и побывал в июне 1850 года в Уржуме, состояние уездных городов изучал он в это время по тем документам, что стекались в подчиненное ему хозяйственное отделение. Вятка же во всей своей живописной красе и своей провинциальной неустроенности открывалась ему и из окон его советницкого кабинета, и в часы нелегких путешествий по плохо освещенным, а то и вовсе не освещенным улицам, по деревянным тротуарам и грязи долгих весенних и осенних распутиц... Значительное внимание в писавшемся отчете он и уделил описанию городского хозяйства и причин его вопиющей запущенности и отсталости. Главные, по его мнению, причины, тесно друг с другом связанные, — недостаток общественной самодеятельности и ограниченность материальных средств. Сами «городские общества», «места, в которых сосредоточивается общественное управление городами Вятской губернии» (прежде всего городские думы), проявляют «крайнюю небрежность и медленность и крайнее нерадение о пользах общественных». Средства на содержание «сих мест» чрезвычайно малы, люди, действительно сведущие и заботливые, неравнодушные к «делам общей пользы», ничего, кроме обременения в общественных должностях, не видят, а потому занимать эти должности отказываются, избираются же люди несведущие и даже малограмотные. Особенно удручающую картину представляет в этом отношении Сарапульское городское общество, «состав которого с давнего времени был самый неудачный, ибо значительная часть оного или принадлежит к различным раскольничьим сектам, или же опорочена по суду и, следовательно, и в том и в другом случае не может быть допущена к исправлению общественных должностей». (И по-прежнему Салтыков все еще верит в «личность» чиновника ли, члена ли городской думы: «порядок вещей» ускользал, признавался все же порядком — сложившимся, узаконенным, а потому и законным.) Главный источник городских доходов — так называемые «оброчные статьи», то есть отдаваемые в содержание за определенную плату участки принадлежавших городу выгонных земель, рыбных ловель, лавок и т. п. В своих «исследованиях» по этой части Салтыков сразу же столкнулся с затруднением, о котором писал в «отчете»: отсутствовали планы городских земель, не было даже плана Вятки. И все же «чиновником, ревизовавшим Вятскую городскую думу и обозревавшим городские имущества <то есть самим Салтыковым>, открыты по г. Вятке некоторые оброчные статьи, бывшие доселе в негласном пользовании некоторых частных лиц и окружающих селений государственных крестьян». Тем самым были обнаружены новые источники финансирования городского хозяйства. Салтыков и в этом случае оставался верен себе: он требует соблюдения «всех форм, которые предписаны законом и служат единственным ручательством к искоренению произвола и злоупотреблений».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.