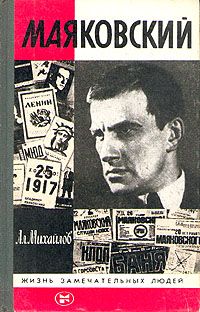

Александр Михайлов - Маяковский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Маяковский"

Описание и краткое содержание "Маяковский" читать бесплатно онлайн.

Биография известного советского поэта, творчество которого ознаменовало начало новой эпохи развития русской и мировой поэзии.

Маяковский, конечно, видел и понимал, насколько поверхностны, иногда просто примитивны программные установки и декларации других группировок. Сам же Маяковский был лишь на пути к той идейно-творческой платформе, которая еще не нашла своего оформления, которой необходимо было время и опыт, чтобы отлиться в четкие формулы программы. Футуризм же был ближе, понятнее, с ним связаны первые успехи да и само поэтическое рождение Маяковского. А кроме того, будучи человеком общественным, он все-таки оставался внутренне одиноким, к тому же постоянно подвергался нападкам с разных сторон и поэтому нуждался в постоянном общении с людьми, более или менее близкими ему. Среди футуристов были те, с кем его связывали многие годы дружбы.

А с некоторыми связывала и творческая близость. С Асеевым, например, который в книгу «Совет ветров», изданную в 1922 году, включил только стихи, рожденные революцией и связанные с нею, считая и даже объяснив это в предисловии, что все ранее написанное менее значительно, а вот это и есть настоящая первая книга.

Под флагом демократизации шло развитие литературы и искусства после Октября вопреки мрачным предсказаниям перепуганных революцией интеллигентов, что-де России ныне на много лет суждено жить без художественной литературы, ибо иссякли все родники художественных переживаний, художественной мысли и творческого вдохновения...

На деле оказалось иначе: революция действительно пробудила к творчеству миллионы трудящихся, пробудила в них сознание собственных сил и возможностей применить эти силы для устройства новой жизни. Люди из народа, из среды рабочих, крестьян, потянулись к художественному творчеству. Начиная как сельские и рабочие корреспонденты с коротких заметок, информации, статей и фельетонов, они затем начинали писать стихи, прозу, стали заниматься художественным творчеством. Так пришли в литературу Всеволод Иванов, Дмитрий Фурманов, Алексей Сурков...

Их путь тоже не был выверенным, но эти писатели из народа, прошедшие школу жизни, революционной борьбы, развивались без заметных срывов и колебаний, твердо ступив на почву реалистического искусства. Щедрую дань блужданиям в потемках как раз отдали те писатели, те поэты, которые или прежде соприкасались с литературой, или, пробуя свои силы, сразу попали в мельтешение школ и декларации послеоктябрьских лет.

Октябрь провел черту размежевания в среде художественной интеллигенции. За чертой оказались те, кто открыто не принимал революцию, и, те, кто пытался поставить себя «над схваткой», показать свою неуязвимость, полную незаинтересованность в происходящем. Однако стихи В. Ходасевича, написанные им в 1921 году:

Мудрый подойдет к окошку,

Поглядит, как бьет гроза, -

И смыкает понемножку

Пресыщенные глаза, -

лишь внешне демонстрировали равнодушие к событиям революции, к «буре», на самом же деде они выдают неприятие революции.

Далеко не все, кто остался по эту сторону черты отчуждения, проявляли полное сочувствие революции и готовность сотрудничать с Советской властью, и даже не все, кто готов был сотрудничать с Советской властью, знали и понимали, как это надо делать, и потому предлагали иногда самые фантастические проекты.

Самым крупным организационным центром после Октября в области культуры (помимо Наркомпроса) был Пролеткульт. Он стремился объединить и направить в нужном направлении художественное творчество масс. Самому понятию «художественное творчество» иногда придавалось слишком расширительное значение. Поэтому неудивительно, что к 1920 году в России только в студиях Пролеткульта занималось 80 тысяч человек. Пролеткульт располагал большими по тем временам издательскими возможностями, выпускал различные альманахи, сборники. Причем альманахи и сборники и даже журналы издавались не только в Москве и Петрограде, но и во многих областных городах.

Несмотря, однако, на большую просветительскую и культурную работу, которую вел Пролеткульт в массах, пробуждая и поддерживая их интерес к художественному творчеству, он остается организацией классово замкнутой и потому творчески ограниченной. Поэты-пролеткультовцы настаивали на классовой исключительности в сфере искусства, в сфере культуры и шли в решительное наступление на всех «непролетарских» художников, без разбора отвергая Блока, Бальмонта, Маяковского...

Пролеткульт и футуристы одинаково претендовали монопольно, в государственном масштабе представлять новое искусство. «Футуризм и пролетарская культура - вот два сфинкса, смотрящие друг на друга и вопрошающие: кто ты? От ответа, какой дадут эти литературные направления, зависит их судьба. Одно другое должно уничтожить», - писал редактор пролеткультовского журнала «Грядущее» П. Бессалько.

Жизнь распорядилась иначе. Тому и другому направлениям суждено было остаться эпизодами в истории литературы, так как общее для них отречение от культурного наследства, кастовость одних и анархическое своеволие других, рационализм в подходе к искусству, к творчеству не могли обещать сколько-нибудь широкой перспективы.

В письме ЦК РКП(б) «О пролеткультах» (1920) была дана принципиальная критическая оценка извращений марксистско-ленинских принципов в культурном строительстве. В постановлении говорилось, что «далекие по существу от коммунизма и враждебные ему художники и философы, провозгласив себя истинно-пролетарскими, мешали рабочим, овладевши пролеткультами, выйти на широкую дорогу свободного и действительно пролетарского творчества».

Вожди Пролеткульта (А. Богданов и другие) отделяли пролетарскую культуру от политики, утверждали чуждую искусству «коллективистическую» идею творчества. Крестьянские поэты противопоставили поэзии Пролеткульта отрицание города, машинизированного быта, утверждали духовное превосходство деревни над городом. Выходило нечто потешное из этой междоусобицы: «А мы просо сеяли, сеяли» - «А мы просо вытопчем, вытопчем».

Впрочем, Пролеткульт отнюдь не отталкивал некоторых крестьянских поэтов и даже предоставлял им страницы своего журнала «Грядущее», откуда Николай Клюев обращался к народу с призывом стекаться «на великий, красный пир воскресения!».

С обретениями и потерями искали продолжение творческой судьбы поэты, сделавшие главный выбор - идти по одному пути с революционным народом, - Сергей Городецкий, Владимир Нарбут, Анна Ахматова, Велимир Хлебников, Николай Асеев, Василий Каменский, Николай Тихонов. Понадобилось время - иным сравнительно краткое, иным - немалое, чтобы глубоко осознать себя и свое место в новом обществе.

Поэзия в первые послереволюционные годы существовала как бы «за занавесом» (выражение В. Брюсова). Если в предвоенное время в России выходило в месяц до тридцати сборников стихов, то в эти годы издание поэтической книги было редкостным событием. Зато вечера, диспуты о поэзии проводились часто, шумно и - во многих местах - в кафе, клубах. В Москве Большой зал Политехнического музея постоянно привлекал афишами, в которых нередко ощущался привкус сенсационности. На 17 октября 1921 года афиша предлагала вечер «всех поэтических школ и групп», а на 19 января и на 17 февраля 1922 года вечера «чистки современной поэзии». На первом из них - под председательством В. Брюсова - были объявлены выступления неоклассиков, неоромантиков, символистов, неоакмеистов, футуристов, имажинистов, экспрессионистов, презентистов, ничевоков, эклектиков...

«Когда дело дошло до футуристов, - писала одна из газет, - публика потребовала Маяковского, имя которого значилось в программе... Шершеневич выступил с программой имажинистов. В середине его речи произошел инцидент. Появляется Маяковский. Аудитория требует, чтобы он выступил. Шершеневичу приходится слезать со стола, куда в свою очередь взбирается Маяковский. Но вместо футуристических откровений он заявляет, что считает сегодняшний вечер пустой тратой времени, в то время как в стране разруха, фабрики стоят, и что лучше было бы создать еще один агитпункт... чем устраивать этот вечер...» Эти слова вызвали протест публики, которая пришла слушать поэтов. Маяковскому не давали говорить и в то же время не отпускали со сцены, пока он не начал читать «150 000 000».

Маяковский выступает почти на всех диспутах о литературе, о театре, о живописи. Особенно много их проводилось в Доме печати. Журнал «Экран» по этому поводу заметил: «Маяковский всегдашний и постоянный из вечера в вечер гвоздь... В дискуссиях о театре он ратует за новый репертуар». «Пока у нас нет новых пьес, нам не нужно и нового театра. Будут пьесы - будет и театр». В дискуссиях о литературе утверждает, что «крепнет и крепнет» новая литература. В поэзии дает высокую оценку произведениям Асеева и Пастернака.

В приемах полемики, по выражению обозревателя «Театральной Москвы», Маяковский «бывает неприятно груб», хотя тут же ему находится оправдание: «...но когда подумаешь, каким ангельским терпением надо обладать, чтобы дискуссировать с потомственными почетными мещанами от искусства, слова осуждения замирают на устах».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Маяковский"

Книги похожие на "Маяковский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Михайлов - Маяковский"

Отзывы читателей о книге "Маяковский", комментарии и мнения людей о произведении.