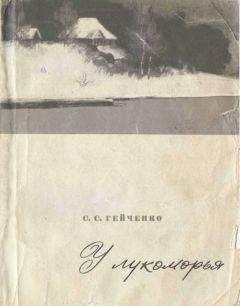

Семен Гейченко - Завет внуку

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Завет внуку"

Описание и краткое содержание "Завет внуку" читать бесплатно онлайн.

Герой Социалистического Труда, директор музея-заповедника А. С. Пушкина в Михайловском С. С. Гейченко рассказывает о восстановлении дома и усадьбы А. С. Пушкина, разрушенных фашистами. В книге раскрывается сущность профессии музейного работника материализации духовных ценностей прошлого, сохранение духовных корней человека. Книга написана с любовью к А. С. Пушкину, к Родине и будит в читателе «души прекрасные порывы».

К сожалению, Марийская АССР далека, и переброс ветряка в Пушкинские Горы стоит очень дорого, ведь один строительный объем сооружения равен 550 кубометрам, да и от ближайшей к колхозу железнодорожной станции далеко. Такая операция нам не под силу. А предложение колхоза очень трогательно и патриотично. Оно является еще одним свидетельством народной любви к Пушкину и уважения к нашему заповеднику.

Мельницу мы решили строить сами.

Из документов известно, что мельница была у Святогорского монастыря и на окраине села Святые Горы. Были мельницы в Тригорском, Петровском, Савкине, Дериглазове. По отчету псковского губернатора за 1830 год видно, что в Вороничеекой волости Опочецкого уезда было тридцать ветряных да четыре водяных мельницы: из них одна стояла на речке Луговке в деревне Бугрове, что у входа в Михайловское, другая — в Воскресенском, у речки Кучановки…

Местоположение мельниц-ветряков в Святогорье нам сейчас хорошо известно. Но где стояла мельница в самом Михайловском? Об этом ни Пушкин, ни его родные нам не рассказывают. Правда, в стихотворении «Деревня» Пушкин, описывая ландшафт Михайловского, подчеркивает, что с околицы усадьбы ему были постоянно видны луга, нивы, «двух озер лазурные равнины», «на влажных берегах бродящие стада, овины дымные и мельницы крылаты».

Есть среди многочисленных рисунков Пушкина и карандашный набросок ветряной мельницы. Датируется рисунок предположительно. На рисунке изображены: небольшой холм, мельница с крыльями, деревце, куст…

Современный исследователь изобразительного творчества поэта Т. Цявловская в своей книге «Рисунки Пушкина» пишет:

«С натуры Пушкин не рисовал никогда. Только по памяти, спустя годы…» Кто знает, быть может, этот набросок действительно воспоминание о былом, о Псковщине, Михайловском?..

Изучая землемерный план Михайловского, составленный еще при жизни Осипа Абрамовича, я заметил, что на месте, которое в народе именуется Старая мельница, покапано небольшое сооружение, квадратное в плане. Место это для мельницы весьма пригожее, находится на юру — со всех сторон обдувается ветрами, расположено в стороне от усадьбы. Свою догадку я решил проверить раскопкой. В раскопке приняли участие студенты-строители Московского университета, приехавшие в заповедник для восстановления памятников. Нам удалось обнаружить камни фундамента, следы пожарища, фрагмент каменного жернова. Так определилось место восстановления.

Разработку проекта безвозмездно взяла на себя московский архитектор О. Левина. В основу проекта были положены: рисунок Пушкина, изображающий ветряную мельницу; рисунок мельницы псковского помещика Сиверса, исполненный им в 1826 году; найденная много фотография мельницы в имении друзей Пушкина — Б. и Е. Вревских в Голубове и многочисленные фотографии старинных псковских мельниц вообще.

Как известно, псковские деревянные мельницы отличаются по форме и конструкции от южнорусских и северных мельниц. У них особая кровля — «чепец», особый «ухват», они обязательно четырехкрылые, с очень простым поворотным устройством; крылья их вращались с шумом и треском.

14 августа 1973 года мы заложили первые камни фундамента здания. Работали студенты-строители, рабочие заповедника и Псковской реставрационной мастерской. Нам помогали друзья экскурсанты и туристы. А три месяца спустя, в декабре, пушкинская мельница встала на свое место, как встали многие другие детали материального мира пушкинской эпохи в Михайловском, Тригорском, Петровском.

Мельница восстановлена не только потому, что это кусочек конкретного реального мира Пушкина и пушкинской России.

Ведь русские мельницы — это «дорогие памятники жилья наших дедов и прадедов, это деталь нашей русской природы, деталь живописнейшая и красивейшая, хватающая за душу» — так в газете «Комсомольская правда» (21 августа 1970 года) писал известный журналист В. Песков в своем очаровательном очерке «Старая, старая мельница…».

Когда-то люди подарили ветряным мельницам язык. Да, мельницы умели говорить. Каждое положение крыльев имело свое значение.

Если крылья устанавливались в виде знака «плюс», это значило, что мельница сегодня работает, если на крыло вешалась красная тряпица — значит, ветряк неисправен и мельник в отсутствии, если крылья стояли в виде буквы «X» — значило, что в доме хозяина радостное событие именины. Сегодня крылья восстановленной мельницы поставлены в виде буквы «X». У нас печные именины хозяина Михайловского Александра Сергеевича Пушкина.

На окраине деревни Бугрово, у входа в михайловские рощи, где течет древняя речка Луговка, при Пушкине стояла водяная мельница. Она была построена в XVI веке монахами Святогорского монастыря, входила в состав монастырских угодий, как и сама деревня, носившая тогда название Бугры.

В те времена Святогорский монастырь был одним из самых богатых на всей Псковщине, да и не только на ней, но и на всем северо-западе России.

Монастырю принадлежали земли на большом пространстве от Святогорья до Опочки, Острова, Выбора и т. д. В их состав входили и михаиловские рощи, и луга вдоль Сороти и Великой. Монастырь торговал лесом, скотом, рыбой, хлебом, устраивал ярмарки и крестные ходы. После великой Северной войны все переменилось, земли отошли в казну и были розданы «птенцам гнезда Петрова». А при Екатерине II, когда почти все земли были у монастыря изъяты в казну, он совсем обеднел…

Монастырская мельница на Луговке одряхлела. Она вновь возродилась лишь в конце второй половины XVIII века, когда вокруг Михайловской губы расцвели экономические мызы здешних помещиков. Эту мельницу взял в длительную аренду помещик Вындомский — основатель имения Тригорское. Он построил новый дом для мельника, возвел новую плотину, поставил новые жернова…

Находясь в Михайловской ссылке, мимо этой мельницы часто проходил Пушкин, направляясь в Святогорский монастырь, к которому он был приписан для «духовного исправления». Он любил слушать песню воды, вращавшей огромное колесо, приводившее в движение мельничные жернова. Место это было красивым. С плотины открывался вид на спокойную гладь пруда, вдали виднелись купола церквей Воронина — «луга и нивы золотые…».

Мельница эта закончила свои дни в эпоху гражданской войны. Плотину прососала вода, усадьба мельника и сама мельница исчезли с лица земли. Сам мельник сбежал куда-то… О ней вспомнили лишь после Великой Отечественной войны, когда кругом все было разорено фашистами, и здесь была построена новая мельница-времянка, просуществовавшая совсем недолго, так как она оказалась нерентабельной, и жителей сел и деревень района стал снабжать мукой Псков, в котором была построена большая мельница по последнему слову тогдашней техники…

Цветы, луга, ручей живой.

Счастливый грот, прохладны тени,

Приют любви, забав и лени

Чем, бедный, вас я награжу?

Так писал Пушкин в конце своей ссылки в 1826 году, обращаясь к ставшему ему родным и близким Михайловскому. Все в нем стало дорого поэту. Оно превратилось из места ссылки в «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», в «приют любви, забав и лени»… Все здесь помогало ему жить и творить — и природа, красою вечною сияющая, ее цветы и травы, птицы и звери; и люди, его окружавшие, простые дворовые крестьяне — няня, кучер, птичница, дети старосты, труженики полей и нив, открывшие ему таинственный мир русской народной сказки, обогатившие его поэтический словарь новыми, ранее неведомыми ему словами.

В комнатах его домика, светелке Арины Родионовны все, еще вчера бывшее таким чужим, сегодня стало для Пушкина своим — и столы, и шкапы, и книги, и лампады, — все им прижитое и обжитое, ставшее для него бесценным.

Дедовский сад был для него не только «приют задумчивых дриад», но и его вторым рабочим кабинетом. Аллеи, дорожки, садовые диваны, беседки, камни, старые деревья, часовня ветхая, вольер тоже стали своими, и каждое из них чем-нибудь помогло в познании мира, в создании им своих новых творений. Вот, например, на этой дорожке он встречался с Анной Петровной Керн… Отсюда пришли к нему строки о «чудном мгновенье».

По этой аллее он гулял с Дельвигом, читал ему свои новые «запретные» стихи. В этой беседке явилась к нему муза и принесла свое новое слово о дружбе. Однажды, когда он шел по этой вот дороге, его вдруг осенило вдохновение и в душе ярко сложилась одна из сцен «Бориса Годунова»… А по этой дороге ехал к нему Пущин… В эту рощу он любил ходить слушать пение соловья и иволги. А вот и дедовская часовня, где он слушал бури шум, а в день архистратига Михаила слушал предания местных крестьян, приходивших сто да на поклон и рассказывавших ему о древнем Михайловском монастыре и разных чудесах на этой земле.

Много любимых уголков было у него в старинном дедовском парке. Была своя пещера, свой грот. В те времена в помещичьих парках грот-беседки, грот-пещера были неотъемлемой принадлежностью их. Были гроты у Ганнибалов в Петровском и Воскресенском, в Алтуне у Львовых, во Вреве у Вревских…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Завет внуку"

Книги похожие на "Завет внуку" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Семен Гейченко - Завет внуку"

Отзывы читателей о книге "Завет внуку", комментарии и мнения людей о произведении.