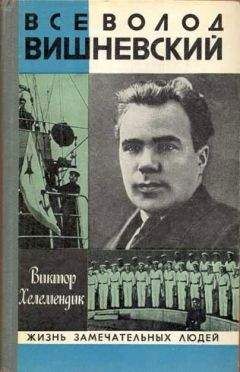

Виктор Хелемендик - Всеволод Вишневский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Всеволод Вишневский"

Описание и краткое содержание "Всеволод Вишневский" читать бесплатно онлайн.

«Я не знаю такого второго писателя, — сказал Н. Тихонов, — который, как Всеволод Вишневский, был словно бы создан для революционных битв и событий мирового масштаба. Если бы не его таланты драматурга и импровизатора, он мог бы быть военным историком, офицером Генерального штаба, политработником…»

Его революционно-романтические пьесы «Оптимистическая трагедия» и «Первая Конная», фильм «Мы из Кронштадта» получили мировое признание и сегодня продолжают жить и звать на борьбу за торжество коммунистических идеалов. Всеволод Вишневский был ярким, своеобразным журналистом, одним из первых советских радиопублицистов.

Спустя несколько месяцев после премьеры театр отмечал свое двадцатилетие. На торжественном вечере был объявлен приказ наркома просвещения А. С. Бубнова о присвоении почетных званий народных артистов А. Я. Таирову и А. Г. Коонен и заслуженных — ряду актеров, в том числе и М. И. Жарову — за роль Алексея в «Оптимистической трагедии». Для творческого коллектива это означало, что он идет по верному пути.

Однако ошибочным было бы думать, что «Оптимистическая трагедия» — и пьеса и спектакль Камерного — сразу были признаны выдающимися. С нескрываемой горечью пишет Вишневский А. Я. Таирову 7 июля 1934 года о том, что пресса «поливает его разными жидкостями» — все за ту же «Оптимистическую трагедию», находя ее «сценически беспомощной».

Писатель не мог терпеть лицемерия, двуличия, не раз говорил о нравственной позиции критика. После первых спектаклей «Оптимистической трагедии» в Камерном, когда уже «раздались выстрелы» то в режиссера, то в драматурга, он с недоумением и даже какой-то растерянностью записывает в дневнике: «Убойная статья Сольца. Горше всего то, что Сольц 30/XII крепко, увлеченно говорил о пьесе…» С годами Всеволод Витальевич перестанет так болезненно воспринимать подобные вещи — не потому, что свыкнется, просто будет стараться их не замечать.

Уже не одно поколение волнуют слова: «Отложите свои вечерние дела. Матросский полк, прошедший свой путь до конца, обращается к вам — к потомству»…

Нет смысла перечислять театры, где «Оптимистическая трагедия» поставлена (и ставится сегодня), легче назвать те, которые пока еще к ней не обратились. Тысячи советских людей, посмотревших спектакль, правильно поняли его идейно-художественный смысл, воспитательную, мобилизующую направленность. Они писали в газеты безыскусные отзывы, как, например, молодой моряк Панов: «В этом году я ухожу в ряды доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Для нас, допризывников, будущих бойцов, постановка спектакля „Оптимистическая трагедия“ имеет колоссальное значение. Она показывает, как наши отцы и братья боролись и умирали на фронтах гражданской войны. Она воспитывает острое чувство классовой ненависти к врагам и укрепляет веру в великую партию большевиков, сумевшую побеждать врагов и завоевывать массы» («Полярная правда», 9 мая 1936 года, г. Мурманск).

Пьеса была переведена на многие языки мира, и очень скоро ею заинтересовались зарубежные режиссеры. В 1936 году состоялась премьера «Оптимистической трагедии» в Праге (ее постановщик во время оккупации был казнен фашистами); а 16 октября следующего года — в революционном Мадриде. «Спектакль должен был начаться в 5 ч. 30 м., — сообщал корреспондент „Литературной газеты“, — но уже задолго до этого времени на небольшой площади перед театром толпился народ.

Семьсот метров отделяют театр от траншей. В любое мгновенье неприятель может обстрелять его. А между тем театр переполнен. Зритель страстно, как нечто свое, родное, переживает пьесу. Его волнует судьба отряда советских моряков: ведь это же его собственная „оптимистическая трагедия“…»

1 июля 1948 года — премьера пьесы в Берлине (ее перевел на немецкий Фридрих Вольф), позже спектакль был удостоен премии имени Гёте; в 1950 году «Оптимистическую трагедию» поставил в Париже «Независимый театр». Читая немецкие газеты, Всеволод Витальевич с радостью и гордостью говорил: «Моя „Оптимистическая трагедия“ начала вторую жизнь».

Вот лишь несколько знаменательных вех последующей сценической и экранной судьбы его творения.

1955 год. Постановкой Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина после некоторого перерыва «Оптимистическая трагедия» возвратилась на сцены советских театров. Режиссер Г. Товстоногов и Ю. Толубеев за исполнение роли Вожака стали лауреатами Ленинской премии. По этому поводу Николай Константинович Черкасов писал: «Как ленинградец и как артист театра имени А. С. Пушкина, я счастлив, что два наших товарища первыми среди деятелей драматического искусства удостоены Ленинской премии. Но еще радостней для меня то обстоятельство, что спектакль „Оптимистическая трагедия“, рассказывающий о великом подвиге партии коммунистов, создавшей первое в мире социалистическое государство — светоч мира во всем мире, — идет уже более трех лет, и каждое его представление превращается в демонстрацию горячей любви к родной Коммунистической партии».

1957 год. И через несколько месяцев после премьеры «Оптимистической трагедии» в будапештском театре имени Шандора Петефи невозможно добыть билет.

1963 год. На экраны страны вышел кинофильм «Оптимистическая трагедия» (сценарий С. Вишневецкой и С. Самсонова — он же режиссер), в главных ролях снялись артисты М. Володина (Комиссар), В. Тихонов (Алексей), Б. Андреев (Вожак), В. Санаев (Сиплый).

1967 год. Малый театр сумел достичь глубоко философского звучания пьесы, остроты мировоззренческого спора, публицистического накала, присущего этому произведению. Артистические удачи спектакля: Р. Нифонтова (Комиссар), Е. Весник (Алексей), В. Коняев (Вайнонен) — были отмечены в печати, а М. Царев — исполнитель роли Вожака — получил Государственную премию. Позже экранизацию этой постановки осуществило телевидение, выпустив двухсерийный фильм-спектакль.

1968 год. В дневнике Вишневского есть немало записей, подчеркивающих необычайную музыкальность пьесы: «Вечером слушал Верди и Листа. Как-то хорошо думалось об „Оптимистической трагедии“… Финал — на борьбе музыкальных элементов…» Не раз встречаются указания режиссерам в ремарках: «Музыкальное вступление. Рев, подавляющий мощью и скорбью»; «В тишине чья-то безмерная человеческая тоска. Она может быть выражена музыкально…»

Совсем не случайно композитор Александр Холминов, разрабатывая тему великих свершений социалистической революции и гражданской войны, тему рождения нового человека, новых взаимоотношений между людьми, обратился к пьесе Вишневского. И вот опера «Оптимистическая трагедия» с успехом идет в Ленинграде, Свердловске, Фрунзе, Днепропетровске, а на сцене Большого театра СССР восхищает зрителей блестящим исполнением партии Комиссара Ирина Архипова.

1975 год. Делегаты I съезда Коммунистической партии Кубы горячо принимают Комиссара и его соратников в исполнении артистов Гаванского политического театра имени Бертольда Брехта (автор перевода на испанский — директор театра Рауль Масиас, режиссер — заслуженный деятель искусств РСФСР В. Монахов). Кубинские актеры работали над ролями самозабвенно, с огромным подъемом.

К 60-летию Советской власти наши театры вновь играли пьесу о легендарном матросском полке и его Комиссаре.

6

Летом 1933 года, когда контуры спектакля «Оптимистическая трагедия» в Камерном еще только вырисовывались, Всеволод Вишневский неожиданно написал сценарий «Мы из Кронштадта». Правда, неожиданностью это могло казаться лишь со стороны: тяга к познанию и всестороннему отображению мира, его просторов, движения, поиск новых художественных средств закономерно привали его к искусству кино.

В последний день уходящего 1929 года — переломного в его судьбе — Всеволод набрасывает черновой план и отдельные эпизоды кинопереложения «Первой Конной» и отправляет его в Совкино.

В частности, был записан и финал, предвосхитивший ставшие известными всему миру заключительные кадры «Мы из Кронштадта»: «Крым наш… Белые в Константинополь бегут. Вихрь по степи, летит Конная… Море… К берегу. „Стой! Дальше некуда“. Стоят конники — двое односельчан — Сысоев и друг его: „Вроде кончили?“ — „Вот здорово! Вода дале не пущает…“ Прибой. Кони пятятся. Треплет значок эскадронный ветром… Глядят на море богатыри: „Ну, сюда больше не соваться, хребтину переломаем, кто сунется“».

Все это было отослано с сопроводительным письмом — по-детски непосредственным, настойчивым, каким-то безотчетно радостным и проникнутым верой в то, что, «идя от эмоциональных восприятий, даваемых пьесой, режиссер, если он наш, если его сердце забьется как наше, при чтении, сделает вещь эпическую».

Экран привлекает Вишневского своей масштабностью, да и тема Красной Армии еще всерьез в кино не решалась. «Давайте дадим, — призывает он в заключение. — Я весь загораюсь от мысли работать для этого — я ведь октябрьский боец, партизан, прошел весь путь. Следил за кино — ждал: Довженко, Эйзенштейн, Пудовкин… Но нет и нет Красной Армии. До сих пор! Ну, давайте же!»

Несмотря на то, что «киногеничность» первого крупного произведения Вишневского очевидна, его темпераментное обращение не вызвало ответного импульса. Однако замысел создания фильма по «Первой Конной» долго не давал покоя писателю. Так, в конце тридцатых годов он пишет сценарий и вместе с Ефимом Дзиганом делает режиссерский вариант.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Всеволод Вишневский"

Книги похожие на "Всеволод Вишневский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Хелемендик - Всеволод Вишневский"

Отзывы читателей о книге "Всеволод Вишневский", комментарии и мнения людей о произведении.