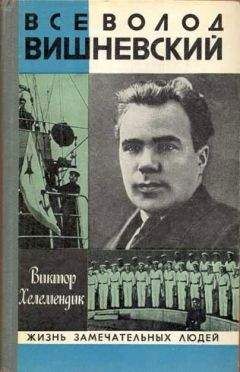

Виктор Хелемендик - Всеволод Вишневский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Всеволод Вишневский"

Описание и краткое содержание "Всеволод Вишневский" читать бесплатно онлайн.

«Я не знаю такого второго писателя, — сказал Н. Тихонов, — который, как Всеволод Вишневский, был словно бы создан для революционных битв и событий мирового масштаба. Если бы не его таланты драматурга и импровизатора, он мог бы быть военным историком, офицером Генерального штаба, политработником…»

Его революционно-романтические пьесы «Оптимистическая трагедия» и «Первая Конная», фильм «Мы из Кронштадта» получили мировое признание и сегодня продолжают жить и звать на борьбу за торжество коммунистических идеалов. Всеволод Вишневский был ярким, своеобразным журналистом, одним из первых советских радиопублицистов.

О том, что рамки театральной сцены становились тесны для Вишневского, свидетельствует ряд его высказываний. В октябре 1930 года в одном из своих выступлений о пьесе («Последний решительный») он опасается: как театр справится, например, со сценой газовой атаки?..

Ограниченность возможностей театра остро ощущал Вишневский и во время постановки «Оптимистической трагедии», а иные ремарки в этой пьесе можно было адресовать скорее режиссеру кино, нежели театральному. Его упрекали в какой-то отвлеченной символике, а ведь истинный смысл ремарок состоял в том, что автору очень хотелось дать ощущение необъятности природы, шума морского прибоя, словом, ощущение потока жизни, грандиозности бытия.

Приход к новому для себя искусству Вишневский объяснял и многими иными факторами. Во-первых, с кинематографией он был знаком давно, и не только как зритель (нередко бывал на занятиях у отца, Виталия Петровича, преподавателя кинодела, одного из первых отечественных специалистов в этой отрасли); во-вторых, начав активно работать в литературе и театре, он пристально всматривался в новую, еще только рождавшуюся, но тем не менее властно, прямо-таки молниеносно захватывающую людей музу. Ему не терпелось сказать свое — после фильмов «Мать» и «Звенигора», «Броненосец „Потемкин“» и «Арсенал».

К этим годам относится и возникновение дружеских отношений с С. М. Эйзенштейном и А. П. Довженко, что в известном смысле объясняется тягой Вишневского к кино. Такие разные художники и люди приходили в маленькую квартиру на Нижнем Кисловском и вели ожесточенные споры об искусстве нового времени, о том, что отомрет, а что является определяющим, чему суждено развиваться и крепнуть. Обычно не очень охотно высказывающий свои мнения и оценки автору Эйзенштейн однажды заговорил о том, как он видит на сцене «Оптимистическую трагедию». Например, хор он решил бы в военных движениях, античным условным планом, усиливая разные построения в зависимости от сцен: тревожные, спокойные; бой показал бы так, как его видит хор, — отражение боя на поведении хора. Бал, считает он, надо давать без женщин — это трагичнее. Прощается каждый сам с собой (в паре с другим…). Не все принимал Вишневский, но подобные разговоры о творчестве были полезны для обоих.

С первых дней знакомства (а состоялось оно в конце 1932 года) Довженко отнесся к Вишневскому с нескрываемым любопытством. Сближала их и одна общая черта характера: оба тяжело переживали нападки критики, и оба Щедро подвергались им почти за каждое новое произведение.

Обратившись к историко-революционной теме, Довженко в марте 1935 года попросил:

— Всеволод, пиши для меня «Щорса». Пиши один, хочешь — вместе со мной. Воля, желание твое…

Со свойственной ему нетерпеливостью и одновременно основательностью Вишневский взялся за дело: изучал книги о гражданской войне на Украине, организовал несколько встреч со старыми бойцами-богунцами. Однако, увидев, как загорелся Всеволод, Довженко вдруг воспылал ревностью: ему опять, как это бывало и раньше, захотелось делать своего «Щорса», и в этот творимый им мир доступа нет никому. В мае он сообщает Вишневскому: «Я должен писать один».

Конечно, в такой ситуации нельзя было не обидеться: ведь и Вишневский уже нащупывал свое творческое решение темы. Но Всеволод долго сердиться не умел еще и потому, что, как правило, не уходил в себя, в собственные обиды, а стремился понять другого. После просмотра довженковского кинофильма «Аэроград» он записывает в дневнике с искренней дружеской заботой: «Сашко[29] осунулся, устал. Два года работы. Нервы…»

Спустя месяц Довженко признается:

— Я мучился все время: как работать без тебя, как с тобой… (Ночной разговор 7.XII.35.)

Считая Довженко самородком, одной из наиболее интересных фигур в кино, Вишневский не одобрял его пристрастия к символам. Он — поэт, живописец, а потом уже кинематографист. И когда ставит фильм, то в вечной борьбе начал автор — режиссер в нем побеждает первый.

Главное же — то, что, несмотря на обидную историю со «Щорсом», питало их продолжавшуюся всю жизнь дружбу, точно выразил Вишневский: «…Мне внутренне дорог цельный образ (Довженко. — В. X.), хотя гипертрофия „я“ — бывает отталкивание, иногда ревность… Но я иду своим путем. И он мне признался — я в нем сижу внутренне. Наши встречи сильны, откровенны мыслью».

В то время сценарий вообще был в опале. Многие режиссеры, в их числе и Эйзенштейн, относились к нему нигилистически: сценарий — лишь эмоциональная канва впечатлений для режиссера и оператора, главное же — съемка, монтаж.

Прежде чем засесть за написание киносценария, Вишневский считал своим долгом в совершенстве овладеть спецификой нового вида искусства — иначе он просто не взялся бы за дело. Но, естественно, и здесь писатель остается верен основным темам и идеям своего творчества. Обдумывая сценарий (название его родилось сразу — «Мы из Кронштадта», тема и характер художественного воплощения — тоже: «надо дать новое освещение гражданской войны — реалистически укрупненно»), Вишневский находился в состоянии особого творческого возбуждения: «Я пока слушал шум, движенье самих событий… Я восстанавливал для себя эпоху, слушал ее голоса, прежде чем начинать разбираться в голосах отдельных людей… Сюжет идет от столкновения массивов. Для меня сюжет — сама история…»

И драматург действительно строит сценарий просто, следуя за поворотами истории, в частности, за перипетиями героической обороны Петрограда в 1919 году. По его представлениям, фильм должен дать прежде всего большие понятия: «гражданская война», «интервенция», «голод», «армия», «тыл» — рабочие.

Первый вариант был написан за несколько недель пребывания на Кавказе — в Цихисдзири. Наметки воплощались и в картинах зрительного ряда: «Кронштадт. Панорама (рыбаки…). Матросы на берегу. Парк. Тема вальса или старой песни. Гул орудий вдали. Наступает двадцать одна держава. Корабельная жизнь 1918–1919 годов. Угольная погрузка. Голод. Отчисление пайка голодающему Питеру. Часовые. На холоде смена часовых. Один стоит босой, но поворот делает по всем правилам устава. Обращение к морякам. Комиссар: „Граждане!“ С кораблей уходит часть людей. Комиссар перед боем, ячейка. Фронт. Бой. Полк. Оркестр. Раненые тоже идут в бой. Отстреливается пулеметчик. Крестьяне, их участие. Состояние голода. Пленный белый солдат. Моряки в плену. Диалоги. „Ты кто?“ — „Герой, скиталец морей, орлиное племя, альбатрос“. Расстрел. Холодно. Пар изо ртов. Моряки идут обнявшись. Как держатся матросы и как белые. Выброшенная волной фуражка. Параллельно бою полка — в море три эсминца. Весть в базе. Бешенство. Двойной подъем. Эскадра готовится. Десант. Финал. Один встречает другого. „Постой, как тебя?“ — „Мы из Кронштадта“».

И в новой для себя области искусства Вишневский продолжал ту же линию, что и в театральной драматургии и прозе, — эпическую. «Я считаю, — говорил он, — монументально-героический, эпический, трагический фильм основной линией развития советского кино». В сценарии «Мы из Кронштадта» он стремился найти образное экранное воплощение подвига народа в революции и гражданской войне: «Вещь должна быть пронизана неукротимостью, волей, ясным пониманием цели. На фоне голода и истощения зимы 1919 года эти человеческие чувства будут особенно выразительны».

Он вспоминал свою жизнь, жизнь своих товарищей — мертвых и живых. Из глубины памяти возникали давно позабытые эпизоды, встречи, диалоги — так ясно, словно это было вчера. Постепенно шло уточнение замысла, и только намеченные линии, образы приобретали индивидуальные особенности и краски. Основательно входил Вишневский и в специфику кино, изучая и решая по-своему проблемы света, темпа, настроения картины. От сумрака — к солнцу и шторму в финале; от некоторой замедленности и задумчивости — к сокрушающей динамике; от давящего, тоскливого настроения, от голода, врагов — к предельному взлету чувств.

Вскоре дальнейшую конкретизацию получают основные идеи сценария: организующее начало партии, единство армии я флота, боевая дружба. «Затем вопросы партийно-боевой этики, поведения в плену, перед лицом смерти, — ставит перед собой задачи Вишневский. — Вопросы поведения раненых. Надо глубочайше разрабатывать эти проблемы в предвидении войны».

В основу сценария положены события критических дней октября 1919 года, когда В. И. Ленин обратился к защитникам города: «Товарищи! Наступил решительный момент… В несколько дней решается судьба Петрограда, а это значит наполовину судьба Советской власти в России…»[30]

Город-крепость Кронштадт стоит на бессменной вахте, охраняя Петроград. Генерал-лейтенант Юденич наступает с суши, и отряд моряков-добровольцев отправляется на помощь красноармейцам и ополченцам. Заняв участок фронта на побережье, матросы вместе с пехотинцами отражают атаки противника. Однако силы неравны, часть матросов окружена и попала в плен. Только одному из них, Артему, удалось во время казни бежать. Он добирается до Кронштадта, и новые отряды матросов успевают прийти на выручку в момент, когда обескровленный пехотный полк из последних сил сдерживает натиск врага. Сокрушительный удар с тыла, разгром белогвардейцев, лавина убегающих врагов… Как помечено в черновике сценария, финал решен в стиле ставшей классической темы сброса интервентов в море: в Черное и Белое моря, в Тихий океан.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Всеволод Вишневский"

Книги похожие на "Всеволод Вишневский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Хелемендик - Всеволод Вишневский"

Отзывы читателей о книге "Всеволод Вишневский", комментарии и мнения людей о произведении.