Маргарита Былинкина - Всего один век. Хроника моей жизни

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Всего один век. Хроника моей жизни"

Описание и краткое содержание "Всего один век. Хроника моей жизни" читать бесплатно онлайн.

Маргарита Ивановна Былинкина — филолог, писатель и переводчик художественной литературы с испанского и немецкого языков. Она — автор перевода романа «Сто лет одиночества» классика мировой литературы Г. Гарсия Маркеса, а также многих других известных писателей, в том числе Х. Л. Борхеса и Х. Кортасара.

«Всего один век» — автобиографическая хроника, в которой автор слегка иронично и откровенно рассказывает о примечательных событиях из своей долгой жизни, о путешествиях в Аргентину, Мексику и другие страны, о конфликтах и преодолениях, о женской логике, любовных историях и многом другом.

2 июня 1951 г.

Никогда ничто не делается впустую. Если бы я перед поездкой в Аргентину не зашла бы к Кельину и не работала бы там по его совету над переводом поэмы «Мартина Фьерро», не видать бы мне этой милой характеристики.

Не в ту пору, а лишь много лет спустя я задалась вопросом: почему с той же рекомендацией профессора Кельина, который к тому же, был известным поэтом-переводчиком с испанского, и со сделанным мною подстрочником (и рядом стихотворных строф) «Мартина Фьерро» я не подалась в Литературный институт, а ринулась в языкознание? Ведь литература Латинской Америки была у нас в середине ХХ века так же мало известна и изучена, как и национальные варианты ее испанского языка. И я избавила бы себя от головоломного преодоления точных лингвистических наук, таких, например, как история романских языков (испанского, итальянского, французского, португальского, румынского, провансальского…) до наших дней. Сколько пришлось рисовать огромных бумажных полотнищ, чтобы зрительно запомнить, какое развитие прошли, скажем, вокализм и или морфология каждого (каждого!) из этих языков за последнее тысячелетие, от латыни до современности. Наверно, литературоведение мне не представлялось в полном смысле наукой, способной дать звание кандидата или доктора филологических наук.

Жребий был брошен, выбор сделан.

Во время годичной подготовки к вступительным экзаменам в аспирантуру МГУ мне, дабы не числиться «тунеядцем» и не портить трудовой книжки, пришлось поработать преподавателем на кафедре немецкого языка своего родного института.

Осенью 52-го года из поступавших в аспирантуру филфака трех человек были приняты двое, в том числе и я. Вскоре была утверждена тема диссертации: «Семантические (т. е. смысловые) новообразования испанского языка Аргентины». Научный руководитель — профессор Будагов.

Весной и летом 53-го года я сдала и полагавшиеся кандидатские экзамены.

От той страдной поры остался ломкий бежевый листок — фотокопия. В левом верхнем углу документа — «шапка»: РСФСР. Министерство среднего и высшего образования. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Филологический факультет. Ниже — текст:

Удостоверение № 15

Выдано Былинкиной Маргарите Ивановне в том, что она подверглась кандидатским испытаниям на филологическом факультете Московского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности РОМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ и получила следующие оценки:

Историческая грамматика романских языков 27.II 1953 — отлично

Проф. Р.А. Будагов, проф. М.С. Гурычева, доц. Э.И. Левинтова

Диалектический и исторический материализм 30.V 1953 — отлично

Доц. Петрушевский, Ковалев, Шишкина

Немецкий язык (второй) 10.VI — отлично

Доц. К.А. Левковская

Основы сравнительной грамматики романских языков. 4.XII 1953 — отлично

Проф. Р.А. Будагов, проф. М.С. Гурычева

Декан филологического факультета МГУ (Подпись)

Ученый секретарь Совета (Подпись)

Экзамены, слава Богу, остались позади. Теперь надо было до лета 1955 года написать диссертацию. Только и всего-то.

Как забавно куролесит жизнь. В 48-м году в моем институте Внешторга декан юридического факультета Е.А. Флейшиц предлагала мне без всяких экзаменов поступить в аспирантуру. Но мне, увы, надоело учиться, учиться, учиться, как завещал Ленин. И вот теперь, спустя четыре года, я с энтузиазмом вняла завету мудрого вождя.

Мою отшельническую аспирантскую жизнь 52–55 годов разнообразили некоторые эпизоды легкого жанра.

Однажды зимой 52-го года я была в Колонном зале Дома Союзов на Международном экономическом совещании, где иной раз подрабатывала переводом по линии ВОКСа, попав после Аргентины в поле зрения этого Всесоюзного общества по культурным связям с иностранными государствами.

Между заседаниями я зашла в буфет. Стою в очереди за бутербродом, и тут возникает рядом со мной не кто иной, как известный московский бонвиван, смазливый и уверенный в своей неотразимости Олег Трояновский, сын известного дипломата, а в будущем — посол СССР в Китае и представитель СССР в ООН.

Он представился, мы о чем-то поболтали, он попросил мой номер телефона, а вскоре пригласил меня в Большой театр, считавшийся местом свиданий на высоком уровне.

После театра мы отправились в ресторан Дома актера. Трояновский отпускал несмешные шутки, провозглашал выспренные тосты и наконец попросил меня поднять «за что-нибудь» бокал. Аура моего спутника меня явно не околдовывала, разыгрывать великосветскую девицу не хотелось, мне становилось скучновато, и я подняла бокал «За здоровье моей больной тети Маруси!» (Тетя Маруся в самом деле была нездорова после смерти мужа, Михаила Ивановича). Он был разочарован в своих лучших намерениях.

Мы с будущим послом друг другу не приглянулись и мило расстались.

Посещали меня видения и из прошлого. Уже из очень далекого прошлого — по мерке моего тогдашнего возраста.

Той же зимой случилась у меня встреча с Юрой Петровым, тем самым семиклассником с пунцовыми губами и в бархатной черной курточке, который высек во мне первую искру чувственности. Однако теперь, десять лет спустя, из искры пламя не разгорелось.

Петров жил в Сыромятниках, недалеко от меня, и он сам заявился ко мне и пригласил в Большой театр.

Вместо мальчика в бархатной курточке передо мной стоял грубоватый самоуверенный курсант военной академии в серой шинели, из обшлагов которой высовывались красные примороженные руки. Мне пожелалось, чтобы он купил себе перчатки; как-никак — офицер.

К следующему свиданию он явился в серых замшевых перчатках, но мне уже больше ничего не желалось. Его огромные красные пальцы на моей коленке в театре не вызвали во мне ничего, кроме моментальной отрицательной эмоции, которая так и не улетучилась. А в общем, надо очень любить человека, чтобы всю жизнь ездить с ним по дальним гарнизонам нашей несусветно большой страны.

* * *Осенью 51-го года, когда поутихли треволнения, связанные с поступлением в аспирантуру, и зарубцевался шов после удаления аппендицита в Пироговской больнице (где мне зашили полость вместе с куском веревки), пришло время вспомнить о Сергееве. Надо было успеть предстать перед ним во всей своей красе, пока заморский блеск не запорошит библиотечная пыль.

Оказалось, что Евгений Семенович Сергеев уже не работает в министерстве Внешторга, но мне сообщили номер его рабочего телефона.

МВТ отошло в прошлое, декорации изменились, изменились и действующие лица.

Сергеев защитил диссертацию по своей инженерно-строительной теме (что-то о значении для аэрофотосъемки теней, которые отбрасываются на земле строениями). Не дожидаясь утверждения ее ВАКом (Всесоюзной аттестационной комиссией), он поступил в Институт научной информации на должность доцента и заведующего отделом с сумасшедше высокой зарплатой — 6 тысяч рублей в месяц.

Зимой 51–52 годов он стал время от времени навещать меня в ИВТ, где я преподавала немецкий, и провожать меня домой.

Летом 52-го года мы не раз ездили за город — в Загорск (ныне Сергиев Посад) и другие, кажется, красивые места по Ярославской железной дороге.

Наше сближение не доставило мне ни особого удовольствия, ни душевной радости, если не считать морального удовлетворения. Программа-минимум была полностью выполнена, а программа-максимум в этой истории никогда и не ставилась, тем более в новой сложившейся ситуации.

Мне стало абсолютно ясно, что я поддалась наваждению юности, недугу местного значения, своего рода клаустрофобии — в стенах министерства. Об этом мне подумалось еще в первые дни пребывания за границей, когда однажды я с удивлением отметила, что не только не скучаю, но даже не вспоминаю о Сергееве. По возвращении, однако, взяло верх женское любопытство и желание довести некогда затеянное до конца. Не зря же, черт побери, затрачено столько сил и чувств на этого человека, который, впрочем, невольно подтолкнул меня к дальней поездке.

Между тем Сергеев после наших летних пикников зачастил ко мне на факультет в МГУ, оставлял в моем почтовом ящике записки, написанные округлым каллиграфическим почерком: «Был, но не застал», а однажды явился ко мне домой, когда мама заведомо была дома, мол, «был рядом и заглянул». У меня даже не появилось охоты предложить ему снять пальто.

Наши нечастые встречи все же продолжались. Осенью 53го года он сообщил мне по телефону убитым голосом: «Гретхен, ВАК не утвердил мою диссертацию…», — и попросил с ним увидеться.

Попросил увидеться! Неужели это тот самый Сергеев? Тот, которого я не раз поджидала вечером в гардеробе МВТ, чтобы «случайно» пойти вместе с ним до метро? Тот, один забавный вид которого приводил меня в восторг и трепет? Реанимация былых переживаний приводила в изумление, не давала угаснуть интересу.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

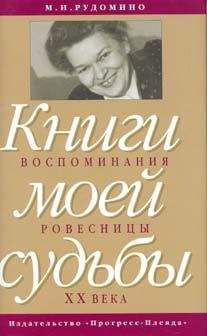

Похожие книги на "Всего один век. Хроника моей жизни"

Книги похожие на "Всего один век. Хроника моей жизни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Маргарита Былинкина - Всего один век. Хроника моей жизни"

Отзывы читателей о книге "Всего один век. Хроника моей жизни", комментарии и мнения людей о произведении.