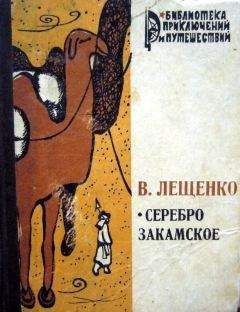

Василий Лещенко - Серебро закамское

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Серебро закамское"

Описание и краткое содержание "Серебро закамское" читать бесплатно онлайн.

В. Ю. Лещенко

Серебро закамское. Серия «Библиотека путешествий и приключений». Выпуск 43. Пермское книжное издательство, 1974.

124 с.

Повесть рассказывает о том, как серебряные изделия сасанидов могли попасть в деревни Прикамья — за тысячи километров от мест изготовления.

Основной поток серебра шел в Прикамье из Средней Азии через плато Устюрт, Прикаспийскую низменность и Нижнее Поволжье. Хазарский каганат в Нижнем Поволжье был основным перевалочным пунктом, в котором скапливались разнообразные товары, в том числе драгоценная посуда. Из Хазарского каганата серебряные изделия периодически поставлялись хорезмийскими и другими купцами в Волжскую Болгарию, расположенную в устье Камы. Из письменных источников известно, что в столице Хазарского каганата большую роль играло мусульманское население. В частности, особу кагана охраняла многочисленная гвардия, состоящая из хорезмийских воинов, в городе было много хорезмийских купцов.

Ушедшие на север из-под тяжелой руки хазар болгары не избежали владычества каганата. Покровительством последнего можно объяснить столь быстрое проникновение среднеазиатских купцов на территорию волжских булгар. Миссия восточных купцов на этом заканчивалась. Дальше они не имели возможности или не решались проникать. Этим объясняются легендарные сведения восточных авторов об опасностях, подстерегавших чужеземцев среди соседних с волжскими булгарами народов. Слухи распространялись и поддерживались, скорее всего, многочисленными булгарскими купцами. Им было выгодно оставаться единственными посредниками в торговле со своими северными соседями, сами они не боялись бывать у них.

Как показали раскопки Танкеевского могильника в Татарской АССР, в составе населения, известного под общим названием «булгары», жили племена, весьма близкие по культурному облику населению Верхнего Прикамья. Вероятно, им принадлежала главная роль в установлении прямых контактов с Верхним Прикамьем и превращении его в постоянный источник получения пушнины.

Самым желанным товаром, на который обменивали пушнину булгары и другие купцы из Восточной Европы, было серебро в виде монет и драгоценной столовой утвари. Ибн-Русте, арабский географ начала X века, приводит характерное свидетельство о содержании торговли в Булгаре: «Белые круглые дирхемы приходят к ним из стран мусульманских, путем мены на товары». Гардизи, персидский историк и географ XI века, сообщает о мусульманских купцах: «Они те дирхемы отдают русам и славянам, так как те люди не отдают товаров иначе, как за чеканные дирхемы». В свою очередь путешественники и географы неоднократно перечисляли виды товаров, вывозимых из Булгара в Среднюю Азию. Наиболее полный их список приводит Макдиси. Этими товарами, по его словам, были «...меха соболей, горностаев, хорьков, ласок, куниц, лисиц, бобров, зайцев и коз, также свечи, стрелы, кора белого тополя, высокие шапки, рыбий клей, рыбьи зубы, касторовое масло, амбра, выделанные лошадиные кожи, мед, лущеные орехи, соколы, мечи, панцири, березовая кора, славянские рабы, бараны, коровы». Абу-Хамид, побывавший в середине XII века в Булгаре, писал, что власть Булгара распространяется на несколько областей, которые платят ему харадж. «Одна из Областей называется Вису (Ису), вторая Арв. В этой области охотятся за бобром, горностаем и белкой. День длится там 22 часа. Оттуда вывозят очень хорошие и прекрасные шкурки бобра».

«Вису» восточных авторов соответствует белозерской «веси» русских летописей. Область Арв, упоминаемая Абу-Хамидом, это Арская земля русских летописей — предки современных удмуртов.

Среднеазиатские купцы все прочнее овладевали булгарским рынком. Это видно по росту количества привозного серебра в Верхнее Прикамье в VII-X веках. Если в составе кладов VII-VIII веков было найдено около трех десятков драгоценных сосудов, то в составе кладов IX-X веков почти вчетверо больше. В начале XI века начался спад импорта серебра в Восточную Европу, связанный с наступлением так называемого «серебряного кризиса» на Среднем Востоке. Этот период характеризуется одним существенным обстоятельством: приток восточного серебра в древнерусские земли был прерван полностью, но племена Верхнего Прикамья продолжали получать драгоценную посуду в XI-XII веках, правда в значительно меньшем количестве, чем прежде. Этот факт говорит и о силе традиции, связывающей купцов Среднего Востока с племенами Верхнего Прикамья через посредничество волжских болгар, и о постоянном спросе, которым пользовались у знати Среднего Востока драгоценные меха — основной предмет вывоза из Верхнего Прикамья.

Что заставляло древних обитателей Прикамья расставаться со своими сокровищами? Прежде всего — внешняя опасность со стороны государства волжских булгар, распространявшего с IX-X веков свои притязания на прикамские земли. С XI века началось активное проникновение Великого Новгорода в северное Приуралье, в том числе в Прикамье. Летопись сообщает, что в 1096 году новгородец Гюрята Рогович послал «...свои в Печеру люди яже суть дань дающе Новгороду, и пришедшю отроку моему к ни и оттуду иде в Югру». Набеги новгородских ушкуйников в Приуралье и на Урал продолжались вплоть до XV века. О них неоднократно упоминают Новгородские летописи.

Пытаясь выяснить судьбу кладов, необходимо учитывать характер общественного устройства племен Верхнего Прикамья последних столетий I тысячелетия новой эры, живших на стадии разложения родового строя. На материалах могильников этого периода четко прослеживаются имущественные различия между умершими. Они выражены в разном характере украшений, в различиях наборов вооружения и орудии труда. Большое число могил с погребениями мужчин-воинов, снабженных боевым поясным набором и оружием, свидетельствует о появлении в среде племен Верхнего Прикамья дружинников, посвятивших свою жизнь войне. Привозное серебро ускорило неизбежное развитие социальных процессов в родовом обществе: с одной стороны — выделение и обогащение родовой аристократии, с другой — обеднение рядовых соплеменников.

В Скандинавии эпохи викингов (800-1050 годы) можно найти ряд черт, напоминающих устройство общества Верхнего Прикамья того же периода. Поэзия скальдов в Скандинавии воспевала щедрость конунгов и верность дружинников, которые служили им за розданное золото, оружие и другие ценности. Подобное пожалование налагало на дружинника обязанность соблюдать верность до самой смерти. Стремление скандинавов эпохи викингов получить в свои руки драгоценные металлы было связано с их религиозными воззрениями, уходящими в глубокую древность. Вероятно, из-за исключительных физических свойств и редкости драгоценных металлов у скандинавов сложился взгляд на золото и серебро как на такой вид богатства, в котором материализуются счастье и благополучие человека, его семьи, рода. Накопивший много золота и серебра приобретал, по их представлениям, средство сохранения и умножения счастья и удачи. Поэтому дружинники эпохи викингов стремились получить от конунгов и других знатных людей драгоценные украшения — шейные гривны, браслеты, кольца, фибулы (застежки), надеясь приобщиться таким путем к удаче и счастью своих предводителей.

Состав кладов в Прикамье отражает аналогичное эпохе викингов явление. Совместно с драгоценной привозной посудой, а чаще без нее, в Прикамье найдено несколько сот серебряных шейных гривен так называемого глазовского типа (название дано по местности, в которой они чаще всего встречались). Причем наиболее ранние экземпляры этих гривен, датированные IX веком, найдены за тысячи километров от места их изготовления (Булгар или бассейн реки Вятки) — в Швеции на острове Готланд. Очевидно, шейные гривны были популярным украшением у дружинников как Скандинавии, так и Прикамья.

Скандинавы эпохи викингов часто укрывали клады не с целью воспользоваться в будущем при жизни, а зарывали в землю или прятали в расчете воспользоваться ими в загробном мире.

Подобные взгляды на драгоценные металлы и вообще богатство были широко распространены у первобытных и «варварских» народов, сохраняясь в виде пережитков в системе языческих религиозных воззрений на природу. Существует любопытное описание отношения к кладам некоторых народов Поволжья. Землемер Милькович, написавший в конце XVIII века обстоятельный очерк по этнографии чувашей, засвидетельствовал у них представление о духе-хозяине под именем Сергаже, покровителе стад и паствы. Он же сберегал, по представлениям чувашей, все скрытые в недрах земли сокровища. Старые люди, почувствовав приближение смерти, часто не отдавали накопленные деньги детям, а тайно зарывали их в землю, «...воображая, будто возвращает он сей металл отцу и матери земли и в сохранение сберегателю земных сокровищ, в недрах оной сокрытых препоручают». Здесь налицо взгляды, надолго пережившие подобного рода воззрения средневековой Скандинавии.

У викингов был широко распространен обычай запрятывания вблизи их усадеб кладов, состоящих из мелких золотых пластинок, посвященных местным богам. Такой же обычай удалось проследить в отношении кладов из серебряной посуды, монет и шейных гривен, принадлежавших предкам коми-пермяков.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Серебро закамское"

Книги похожие на "Серебро закамское" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Василий Лещенко - Серебро закамское"

Отзывы читателей о книге "Серебро закамское", комментарии и мнения людей о произведении.