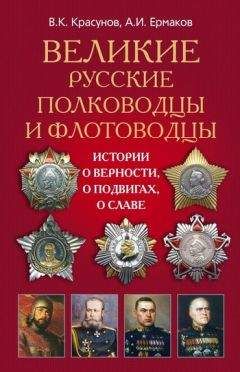

Александр Ермаков - Великие русские полководцы и флотоводцы. Истории о верности, о подвигах, о славе...

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Великие русские полководцы и флотоводцы. Истории о верности, о подвигах, о славе..."

Описание и краткое содержание "Великие русские полководцы и флотоводцы. Истории о верности, о подвигах, о славе..." читать бесплатно онлайн.

Наша армия и военно-морской флот прошли долгий и сложный исторический путь. Многие полководцы и флотоводцы России прославили свои имена, удивив мир своими победами. О наиболее выдающихся из них пойдет речь на страницах книги.

Перед вами предстает вереница имен защитников Отчизны, навечно оставшихся в памяти благодарных потомков. От жившего на заре русской истории великого князя Киевского Святослава Игоревича, разгромившего войска Хазарского каганата и вернувшего независимость Киевской Руси, до бесстрашных адмиралов и генералов Великой Отечественной войны, которые вели за собой миллионы советских солдат, матросов и офицеров, спасая мир от фашистской чумы в 1941–1945 годах.

Чтобы сберечь остатки отряда, атаман старался избегать столкновений с татарами. Он с готовностью откликнулся на мирные предложения, поступившие от противника. Казакам нужно было выиграть время и дождаться новых подкреплений. Пленение русскими царевича Маметкула, лучшего татарского полководца, выдвинуло на первый план Карачу, главного визиря. Лишившись улуса на Тоболе, Карача перенес свои кочевья на Тару, где его стали теснить казаки. Тогда Карача прислал в Кашлык гонцов с просьбой о помощи. Казаки на круге решили послать сорок человек во главе с Иваном Кольцо, но не потребовали аманатов-заложников. Доверчивость обернулась катастрофой.

Карача был не прочь использовать помощь непобедимых казаков, но, узнав о положении дел в стане русских, решил обратить оружие против них. Выбрав подходящий момент, воины Карачи предательски напали и перебили казаков. Весть о «победе» визиря облетела сибирские улусы. Враждебное возбуждение против русских росло день ото дня.

Настал день, когда многочисленные отряды Карачи окружили Кашлык. Страшась казачьих пуль, татары не пытались штурмовать крепость, надеясь, что голод покончит с осажденными. С весны до июня Ермак тщательно готовился к решающей схватке. Лазутчики вызнали о татарах все: где находится ставка Карачи, где стоят караулы, когда меняется стража. Отобрав самых крепких казаков, атаман подчинил их своему помощнику Матвею Мещеряку и направил ночью в обход застав и караулов к главной ставке татар. Удар этого отряда оказался эффективным. Чудом избежал Карача гибели, но двое его сыновей были убиты. Погибла и почти вся стража визиря.

Победив ночью, казаки Мещеряка утром оказались в критическом положении. Они были отрезаны от своих, а атаки татарских отрядов становились все более ожесточенными. Заслышав выстрелы, Ермак Тимофеевич приказал открыть огонь по сибирякам, осаждавшим Кашлык. Помогло и то обстоятельство, что Карача ночью бежал. Лишившись предводителя, татарское войско утрачивало порядок и к концу дня покинуло поле боя.

Одержав победу, казаки спешно привели в порядок свои суда и принялись подчинять своей власти татарские аулы и селения манси. Стычки с противником были успешными для русских, но штурм крепостицы Кулары закончился безрезультатно. Эта неудача казаков ободрила и сплотила татар. Рассорившиеся было ранее хан Кучум и Карача объединились и решили устроить воинам Ермака западню.

Атаман получил известие о том, что хан, обосновавшийся в Бегищевом городище, не пропускает в Кашлык караваны бухарских купцов. Бухарцы доставляли в Сибирь рис, сушеные и свежие фрукты, ткани и другие товары. Казаки решили не жалеть усилий, чтобы выручить столь нужных им купцов. Ермак с сотней людей двинулся в свой последний поход.

Казакам пришлось идти на веслах против течения много часов. К вечеру люди устали, и атаман приказал становиться на ночлег вблизи устья реки Вагая. Ночью разразилась буря, и тогда же последовало нападение татар на русский лагерь. Это случилось 6 августа 1585 года.

Казаки не поддались панике. Почти вся сотня (из похода вернулось 90 человек) смогла погрузиться на струги и сняться с якоря. Однако Ермака Тимофеевича среди них не оказалось. Раненый, он утонул в Иртыше. Так в последней стычке поредевший отряд понес небольшие потери, но лишился своего талантливого вождя. Смерть атамана Ермака означала конец экспедиции.

Однако казаки сделали первый и наиболее трудный шаг в освоении огромной Сибири. Вслед за ними на восток двинулись служивые люди, промышленники-звероловы, крестьяне. Через 50 лет после гибели знаменитого атамана русские вышли на берега Тихого океана.

Михаил Васильевич Скопин-Шуйский

(1587–1610)

Князья Шуйские выделялись среди московской знати не только родовитостью, но и, за редким исключением, полководческими дарованиями и организаторскими способностями. Особое место в их ряду принадлежит Михаилу Скопину-Шуйскому, спасителю Москвы от тушинцев.

Михаил Васильевич родился в 1587 году в семье боярина князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского, занимавшего видное положение при Иване Грозном и Федоре Ивановиче. После воцарения Бориса Годунова все Шуйские подверглись опале. В ссылке князь Василий Федорович умер, и маленький Михаил рано осиротел. Воспитанием сына руководила мать, он обучался обычным для своего времени и круга «наукам».

Как и другие знатные юноши, Михаил Скопин-Шуйский начал придворную службу стольником. Лжедмитрий I, вступив на престол, отличил Скопина и приблизил его к себе, пожаловав в царские мечники. Именно Скопину поручил он привезти в Москву царицу Марфу, свою мнимую мать.

В мае 1606 года бояре Шуйские и Голицыны при поддержке двухсот вооруженных дворян произвели дворцовый переворот. Вспыхнувшее в столице восстание помешало наемному воинству выручить попавшего в беду самозванца. Лжедмитрий был убит заговорщиками.

Трон перешел к боярскому царю Василию Ивановичу Шуйскому. Однако новый царь не доверял, видимо, молодому родственнику и не давал ему ответственных поручений.

Лишь осенью 1606 года, в разгар решающих сражений под Москвой с повстанческой армией И. И. Болотникова, Скопину-Шуйскому было доверено во главе небольшого отряда воинов защищать Серпуховские ворота. В этих боях со всей очевидностью раскрылся полководческий талант князя Михаила. Он не только отбил все атаки повстанцев, но и неожиданным ударом на село Коломенское заставил болотниковцев бежать. Даже и после этого способного воеводу не допускали до руководства войсками, хотя военная обстановка оставалась опасной и после разгрома восставших. В России появился новый самозванец – Лжедмитрий II. Вокруг «вора», как именовали его в правительственных документах, объединились иностранные наемники, дворяне, казаки и уцелевшие повстанцы из армии Болотникова.

Василий направил против Лжедмитрия II рати во главе со своим бездарным братом Дмитрием. Дмитрий битву проиграл, постыдно бежал и допустил армию самозванца до столицы. «Вор» обосновался в селе Тушине. Более полутора лет страна имела две столицы: в Москве сидел царь Василий, в Тушине – Лжедмитрий II. В период наивысших успехов «воровскую столицу» поддерживала добрая половина страны – от Вологды до Астрахани, от Владимира и Ярославля до Пскова.

В это время царь направил Скопина в Новгород для заключения союза со Швецией. Еще в феврале 1607 года шведы через корельского воеводу предлагали Василию Шуйскому помощь, но тогда царь эти предложения отверг. Теперь же ему пришлось смирить гордость. Прибыв в Новгород, князь Скопин отправил в Швецию своего шурина С. В. Головина, а сам внимательно следил за новгородской жизнью. Положение в Новгороде было очень сложным, горожане волновались и готовы были признать Лжедмитрия II. Псков и некоторые другие города открыто отказались признавать власть царя Василия. Повлиять на ход событий Михаил Скопин не мог, ибо воинов у него было мало. На помощь князю пришел новгородский митрополит Исидор, убедивший новгородцев сохранить верность законному царю. В это время пришла весть о том, что к Новгороду приближается польско-русский отряд полковника Кернозицкого. Воевода М. И. Татищев изъявил готовность выступить против тушинцев, но среди новгородцев у него оказалось слишком много врагов. Скопину поступили доносы о готовящейся измене воеводы. Времени на расследование князь Михаил не имел, он занялся сбором ратных людей. Судьба же Татищева оказалась трагической, его растерзала толпа.

Войско Кернозицкого подошло к Новгороду, и многие служилые люди, кричавшие о своей верности и патриотизме, перешли на сторону тушинцев. На защиту родного города поднялись горожане и крестьяне. Не будучи профессиональными воинами, многие из них попали в плен и под пытками сообщили о подходе к Новгороду большого войска. Кернозицкий поверил сказанному и спешно отступил к Старой Руссе.

Между тем Головин в Стокгольме заключил соглашение о получении военной помощи от шведского короля Карла IX. За это Россия должна была уступить Швеции город Корелу с уездом. Весной 1609 года в Новгород прибыло пять тысяч шведских воинов во главе с 27-летним полководцем Яковом Понтусом Делегарди. Еще десять тысяч добровольцев ожидались позднее.

Михаил Скопин, 22-летний юноша громадного роста и колоссальной физической силы, зрелый не по летам телом и умом, опытный в военном деле, приветливый в обхождении, буквально с первого взгляда покорил шведов, а Делегарди стал его преданным другом. Теперь Скопин имел в своем распоряжении опытных воинов, но наемникам нужно было платить. Звонкой монеты, увы, не хватало. Князь успокаивал шведов и сам одновременно энергично рассылал грамоты в северо-восточные города, в которых умолял скорее присылать деньги и ратных людей.

Не забывал он и об отряде Кернозицкого, обосновавшегося в Старой Руссе. 5 мая 1609 года союзники разбили тушинцев, забрали пушки, порох, лошадей и набрали много пленных. Весть об этой победе Скопина-Шуйского произвела сильное впечатление на население северных городов. Торопец, Невель, Холм, Великие Луки, Ржев, Торжок перестали поддерживать самозванца.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Великие русские полководцы и флотоводцы. Истории о верности, о подвигах, о славе..."

Книги похожие на "Великие русские полководцы и флотоводцы. Истории о верности, о подвигах, о славе..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Ермаков - Великие русские полководцы и флотоводцы. Истории о верности, о подвигах, о славе..."

Отзывы читателей о книге "Великие русские полководцы и флотоводцы. Истории о верности, о подвигах, о славе...", комментарии и мнения людей о произведении.