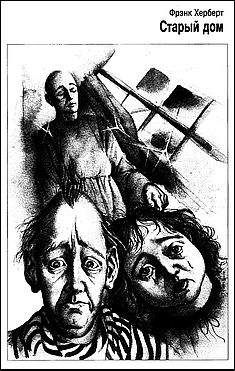

Фрэнк Херберт - «Если», 1994 № 08

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "«Если», 1994 № 08"

Описание и краткое содержание "«Если», 1994 № 08" читать бесплатно онлайн.

Фрэнк Херберт. СТАРЫЙ ДОМ

Лев Корнешов. ГОРЬКАЯ СЛАДОСТЬ ЗАРУБЕЖЬЯ.

Теодор Старджон. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ. роман.

Андрей Бугаенко. НЕ НАСТУПАЙТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Александр Силецкий. ДЕНЬ ИГРЫ.

Ольга Караванова. ВСЕРЬЕЗ ПОНАРОШКУ.

Джордж Макдональд. ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ.

Валентин Берестов. ИВАНУШКА: ЦАРЕВИЧ И ДУРАЧОК.

Филип Плоджер. ДИТЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА.

Маргарита Шурко, Илья Борич. «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ!»

Кингсли Эмис. НОВЫЕ КАРТЫ АДА.

Причем корни проблем, как это водится у автора, уходят в детство.

Мы обратились к психологу, специалисту по проблемам общения детей с просьбой рассказать о том, как в действительности происходит становление «человека общественного».

Человек родился. С какого момента его можно считать социальным существом? Еще в 1934 году эксперименты Шарлотты Бюлер определили, что первая социальная реакция — улыбка — появляется, когда ребенку исполняется 20 дней. Затем следуют «комплекс оживления», «гуление», первые слова. Примерно с того же времени появляется опасность «госпитализма» (это устоявшийся термин), ребенок, оказавшийся с рождения вне общения со взрослыми, может погибнуть, даже если за ним ухаживают.

Для участия ребенка в коллективной деятельности требуется, чтобы его можно было чувствовать — «читать»; ребенок должен выражать знаки эмоций. Можно ли представить группу абсолютно непредсказуемых людей? Нет, каждый из них будет одиночкой в чужом ему мире. Чтобы общаться, человек должен быть предсказуем для других.

Эмоции у ребенка возникают постепенно. Сначала они просты: удовольствие-неудовольствие — от мокрых пеленок или сытого животика, оживление. После 2–2,5 месяцев появляется способность выражать радость при появлении близких. До полугода в арсенале младенца 2–3 эмоции. Замечено, что примерно в 9 месяцев малышу «нравится» наползать на сверстника — он делает это, чтобы услышать крик. Такие чувства, как удивление или испуг, возникают только к году. И лишь позднее появляется «отвращение» — подбородок приподнят, голова повернута на три четверти оборота, взгляд сверху вниз. Идет постоянное нарастание числа эмоций.

Но схожие чувства переживают и другие высшие млекопитающие. И если бы развитие шло и дальше таким линейным путем, то получали бы мы удивительно «читаемых» людей. Однако появляется «ехидная улыбка», и мы теряемся — радость это или знак чего-то еще?

С громадным отставанием от эмоционального развития у детей формируется умение пользоваться знаками своих чувств, появляется мимика и пантомима. И эта линия направлена как раз на то, чтобы избежать чрезмерной предсказуемости. Каждый ребенок одновременно и социален, и асоциален. Не зря же существует утверждение, что нельзя сказать правды, не научившись врать. Возьмем «картинку радости» — что это, отражение реального чувства или ширма? Или: «Ха-ха-ха, а мне не больно — курица довольна!» Подобная формула может скрывать и обиду, и презрение, и радость, и боль. Но она не всегда может быть «прочитана», и это — путь социального развития. Кстати, у Конрада Лоренца в книге «Человек находит друга» отмечено, что чуть ли не самым сложным для дрессировщика материалом являются медведи. Эти одиночные по своей природе звери не «читаются». Они могут испытывать боль или ярость, но при этом не возникает «картинки» в виде прижатых, например, ушей.

«Читаемость» делает человека более комфортным для окружающих, они знают, чего от него ждать. Но, с другой стороны, легко предсказуемый человек — объект для манипуляций, его можно вести за собой, как овцу…

Итак, ребенок попадает в детский сад сразу из семьи. Сначала он автоматически становится «изгоем». И чем больше стаж группы, тем сильнее отторжение. Мальчик или девочка активно наблюдает за новой для него жизнью коллектива и, конечно, постоянно вступает в мелкие конфликты. Ребенок берет то, что ему разрешалось брать дома, и сталкивается с «категорией собственности». Нарушает по незнанию правила и условия игр. Тогда начинается крайне болезненный адаптационный синдром, и на 6—9-й день это может вылиться в ОРЗ, температуру, отказ от пищи, истерику. Адаптация средней тяжести, по медицинской терминологии, длится около трех месяцев. Если взрослые помогают — процесс включения будет не таким болезненным.

«Изгоем» быть гораздо дискомфортнее, чем «отрицательным» лидером. Обычно все кончается тем, что родители под разными предлогами забирают детей-«изгоев» из группы. А отрицательный лидер либо перейдет в том же качестве в школу, либо станет положительным. На лидерство сильное влияние оказывает возраст. В садиках даже отрыв в полгода дает ребенку огромные преимущества. В одной группе была девочка примерно на год старше остальных — больше всех, громче всех кричала и, естественно, «делала погоду». А младшие оказались «изгоями» — их не любили, с ними не играли. Младшие всегда беднее в социальном плане, им отводится роль «серой мышки».

Физические дефекты в детской среде не влияют на общение. В одну группу ходила девочка с ужасно обожженной рукой, взрослые просто вздрагивали, но дети на это совсем не обращали внимания. Не принимают в расчет дети и критерии материального достатка, скажем, как одет их сверстник. Напротив, если ребенок пришел с установкой играть только с хорошо одетыми, это оборачивается для него отторжением.

Я считаю, что для ребенка в общении ключевыми являются не слова, а «экстралингвистические» элементы — дистанция, интонация, касание, «контакт глаз». Они значимы и для взрослых, но для детей играют решающую роль.

Иногда мы фиксируем, что человек нам неприятен, но объяснить почему, не можем. А дело в нарушении нашего персонального пространства. Попробуйте в метро достаточно долго смотреть на ботинок своего соседа, и вы увидите, как спустя некоторое время тот начнет испытывать явный дискомфорт, озираться и пытаться понять, что случилось. То же вы чувствуете, когда случайный собеседник начинает крутить пуговицу на вашем пиджаке, или если он держится к вам ближе, чем на 15–20 сантиметров. А верх административного садизма, который часто используют начальники, — «наступить» на персональное пространство подчиненного, чтобы заставить его почувствовать свою уязвимость.

Дети проигрывают взрослые ситуации и впитывают социо-культурные стереотипы. Это можно понять на примере детской литературы: с возрастом она для ребенка меняется. Сначала его интересуют традиционные сказки, где присутствует только действие вполне статичных героев: хороший — спас, плохой — съел. Затем появляется авторская сказка, а с нею — характеры. Например, нарциссизм Мэри Поппинс, хвастовство Незнайки и Карлсона. Этот переход связан с большим вниманием друг к другу. И в игры также начинает входить акцентуированное поведение. Бармалей, в отличие от Чуда-Юда, обладает не абстрактным характером, и ребенок в игре начинает сравнивать поведение людей.

У детей нет инструментов анализа, они не могут отличить искусство от реалий. И потому то, что они видят на экране телевизора, проецируется на действительность. Одна из главных проблем сегодня — социо-культурные эталоны поведения. Раньше их источником выступали окружающие люди различных профессий. Сегодня — это телевидение, кино, реклама. Эталоном становится вид диктора, героя, политика, над которым поработала целая бригада. То есть эталон заведомо завышен. Помните, у Курта Воннегута в «Завтраке для чемпиона» на некоей планете, перед тем как начать ее завоевание, сформировали недостижимый эталон. И вторжение прошло безукоризненно. Усиление избыточности эталонов снижает приспособленность человека к жизни. Известна масса случаев, когда девочки доводили себя диетой до полного истощения. Важно, чтобы дети научились воспринимать дикторов ~ как дикторов, актеров — как актеров.

Интересен в этом смысле пример одного из кумиров современной молодежи — Арнольда Шварценеггера. В написанной им недавно книге он раскрывает себя (психологу это хорошо видно) как полную противоположность тому образу решительного, не знающего сомнений супермена, которым он завоевал кинозрителя. По своему складу «железный» Шварценеггер — психастеник, болезненно переживающий необходимость принятия решений и их последствия, компенсирующий свою слабость жизнью по правилам: диетой и строгим режимом дня.

Как и у взрослых, в детской среде выделяются различные социальные типы. Когда их спрашиваешь: «Кого бы ты хотел пригласить на свой день рождения, а кого — не пустишь?», выясняется, что выделение негативного лидера происходит гораздо чаще, чем положительного. «Козел отпущения» есть практически в любой детской группе. Впрочем, кого любят — не любят в дошкольных коллективах зависит в первую очередь от взрослых, воспитателей. Кому не знакома сцена: нервная дамочка распекает нашалившего ребенка, при этом концентрируя на нем внимание всей группы. Помню такой пример: пятилетний полненький малыш потерял свои спортивные трусики. И воспитательница стала его высмеивать. Естественно, вслед за ней стали смеяться все дети. Мальчик минут сорок ни с кем не мог общаться. Когда дети забыли про инцидент, он тихо, как мышка, подошел к огромному дворцу, возведенному из строительного набора коллективными усилиями всех ребят, и вынул нижний «кирпичик». Постройка рухнула. Дети всегда знают, как можно ответить…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«Если», 1994 № 08"

Книги похожие на "«Если», 1994 № 08" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фрэнк Херберт - «Если», 1994 № 08"

Отзывы читателей о книге "«Если», 1994 № 08", комментарии и мнения людей о произведении.