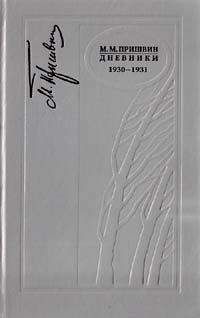

Михаил Пришвин - Дневники 1930-1931

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дневники 1930-1931"

Описание и краткое содержание "Дневники 1930-1931" читать бесплатно онлайн.

Книга дневников 1930–1931 годов продолжает издание литературного наследия писателя.

Первая книга дневников (1914–1917) вышла в 1991 г., вторая (1918–1919) — в 1994 г., третья (1920–1922) — в 1995 г., четвертая (1923–1925) — в 1999 г., пятая (1926–1927) — в 2003 г., шестая (1928–1929) — в 2004 г.

Публикуется впервые.

Пришвин становится понятен, если рассматривать его творчество в контексте литературы XX века, для которой мысль важнее, чем жанр («очень легко писать книжки, которые они принимают, прежде всего, как отдых, развлечение, а не труд совместного с автором продолжения творчества»). И в этом свете замечание А. Блока, о котором Пришвин не раз вспоминает в течение жизни, оказывается не задачей, которую писателю надо решать, а признаком его стиля, от которого ему никуда не деться[20].

Так или иначе, Пришвина отличает способность свободно говорить о существенном и глубоком, когда говорить именно о существенном и глубоком абсолютно невозможно. В его тексте, как и в повседневной жизни, всегда присутствует смысл, который одним совершенно не нужен, а другим необходим как воздух. Этот смысл не приходится выявлять рационально, путем рассуждений и пр. — он слышится, как далекий гул, чувствуется как глубина, в явном ощущается скрытое. Уникальность личности Пришвина заключается в том, что он обладает сознанием, не укладывающимся в какую бы то ни было заданную форму. Его тексты многосмысленны и зависят от внутреннего мира читателя, от его жизненной установки, мироощущения, взглядов — один не услышит ничего, а другой услышит все, и бесполезно с тем или другим о чем-то спорить. (Кажется, что даже не очень частые упоминания имени Пришвина в критике можно было бы разделить по тому же признаку.)

Пришвин всегда отстаивает идею сотворчества с читателем: ориентация на понимающего всё читателя-друга остается главным признаком его стиля (он пишет не для всех, а для каждого). Далеко не всегда ему удается обойти цензуру и победить на этом пути, как в повести «Жень-шень», написанной в результате поездки на Дальний Восток в 1931 году и опубликованной в 1933-м. Потому, наверное, до конца жизни он считает «Жень-шень» «кристаллом» и самой лучшей, самой свободной своей вещью. В ней победил художник («Какая же это цепкая традиция у критиков объяснять творения личности той или другой социальной средой, в то время, как именно в том и состоит творчество, чтобы уйти и увести с собой читателей в мир иной, совершенно свободный от социальной и родовой тяготы, с их первородными и производными грехами. В этом мире творчества качество всех вещей так же свободно, как на базаре цены, и всякий прохожий может сказать: это мне нравится, это нет»)[21].

Между тем литературная политика в 1930 году ознаменовалась дальнейшим усилением давления на литературу: власть навязывает писателю язык, темы, идеологию. РАПП принимает это как должное, «попутчики» как невозможное, а Пришвин…

Перед литературой ставится задача служить утверждению революционного мифа о новом строе и новом человеке, а также участвовать в процессе насильственного изменения мира существующего. Ни в том, ни в другом Пришвин-писатель никогда не участвовал и участвовать не собирался. Неудивительно, что в 1930 году, в связи с новыми обвинениями в адрес «Перевала» и писателей-«попутчиков», Пришвин оказывается в эпицентре развернувшейся литературной борьбы[22].

В это время Пришвина упоминают в разгромных журнальных статьях, которые он цитирует в дневнике («выяснилось, что Пришвину верить нельзя… Пришвин разъяснен: он принадлежит к контрреволюционной организации "Перевал"»), они его, естественно, задевают, он подумывает о выходе из «Перевала» («В чем виновны перевальцы, не могу понять. Во всяком случае, числиться в организации, в которой никогда не бывал… в наше время рискованно и, пожалуй, надо бы из нее выйти»). Об окончательном решении писатель официально объявляет в статье «Нижнее чутье», опубликованной в «Литературной газете» от 9 января 1931 года. Свою линию защиты Пришвин выстраивает не с точки зрения идеологии, а с точки зрения творчества. Он не раскаивается, а объясняет («Несколько лет назад, когда "Перевал" был для всех хорошим, ко мне… приехали отличные молодые люди, охотники… я подписал предложенную мне бумагу с планом неустанного движения вперед, любви к ближнему и чистоты русского языка… больше я их не видел у себя, и ни разу не был ни на одном перевальском собрании»), не защищается, а нападает («я… современник Максима Горького. Я завоевал себе право… на собственный образ жизни, помогающий мне экономить свою энергию для фактического строительства жизни»). Он противопоставляет «невежественных критиков» современности критике дореволюционной, предполагает, что обвинение в причастности к «Перевалу» — только повод для нападок, и утверждает, что на самом деле «люди в футляре» уже не чуют простой язык, как не чуют живую жизнь и потому не понимают его творчества. В статье нет пафоса утверждения новой жизни и борьбы с враждебной идеологией — того, что требует от литературы новая власть, но нет и демонстративной оппозиции. Пришвин подтверждает свою готовность продолжать работать над «повседневными темами», однако ставит определенные условия, и, как это ни странно, с этими условиями всем некоторое время спустя придется считаться… хотя никто и не подозревает, что с ними считается, публикуя повесть «Жень-шень».

Все это очень важно, но едва ли не интереснее те внутренние мотивы, по которым писатель не может и не хочет считать себя «перевальцем». Об этом можно судить по дневнику. Пришвин вновь подтверждает культурную несостоятельность утопической идеи преображения жизни словесным творчеством, которой был в прежние годы в определенной мере привержен («Есть же, значит, во мне нечто "перевальское", если юноши избрали меня своим шефом… Ошибка… произошла от наследственной привычки подчеркивать в своем сознании важность словесного творчества относительно общего творчества жизни… этой ошибке, по-видимому, подвержен и "Перевал"»). В то время, когда победила идеальная, романтическая, не имеющая никакого отношения к реальной жизни утопия — социализм, Пришвин понимает свое положение в культуре как гораздо более близкое к реализму, чем к романтизму («Если бы юноши из "На посту" отказались бы от некоторых своих приемов убеждения, я сейчас был бы ближе к их организации, чем к "Перевалу", потому что из двух дам мне ближе теперь "Необходимость" с ее реализмом, чем "Свобода" с ее иллюзией и романтикой»). «Высокое» и «низкое» в культуре поменялись местами: провозглашенная «свобода с ее романтикой» обернулась жесточайшим террором, а о «необходимости с ее реализмом» можно было только мечтать…

Правда истории может, конечно, не нравиться — Пришвину она и не нравится, — но не признавать очевидное и с ним не считаться он не может («В наше время правительство обладает теми кадрами, которых не было при царе: фанатически преданной ему молодежи. Вот почему троцкизм, воронизм, перевальцы должны сойти на нет: это прежние либералы»). Кроме конъюнктурных соображений для выхода из «Перевала», которые, безусловно, нельзя сбрасывать со счетов, Пришвин понимает, что не здесь проходит русло современной культуры, что кончилось время объединений свободных, творческих личностей и воцарилась масса, победило единое сознание, а личность вынуждена скрыться под маской, и если действовать, то невидимо, тайно («для нашего искусства наступает пещерное время, и нам самим теперь загодя надо подготовить пещерку»).

Укорененный в культуре, для которой понятие личности — незаменимой, неповторимой, творческой и пр. — было фундаментальным, Пришвин теперь живет и работает в рамках культуры, рассматривающей личность как частный случай, который можно и нужно использовать в интересах государства… Он готов многое понять в этой жизни и принять как неизбежность, но в главном он не отступает: для него крайне важно сохранить традицию, преемственность в современном мире, теряющем культурную память («Правда, как-то после краха всей христианской культуры стало бессмысленно жить. И вот эта необходимость… привести жизнь современную к относительной ясности и прочности является единственным смыслом нашего мрачного жестокого существования»). Всеми силами он пытается отстоять собственную личность и свое слово от поглощения временем. Каждое его произведение, и в первую очередь дневник, — это испытание на способность сохранить внутреннюю свободу. Ежедневно своей жизнью и творчеством, без всякого пафоса и геройства Пришвин утверждает реальность существования личности в чуждом, враждебном окружении («Я тоже за массы и я тоже против белизны европейского героя, но меня задевает и рвет на части, когда наивный человек… искренно с чистым сердцем минует все личное и говорит: личность — обществу. Минует трагедию, историю, Архимеда, Шекспира, Христа…»).

В дневнике 1930–1931 гг. Пришвин впервые определяет сложившееся государство как машину подавления («если дать… волю государству, оно вернет нас непременно к состоянию пчел или муравьев, т. е. мы все будем работать в государственном конвейере, каждый в отдельности, ничего не понимая в целом»). Он видит, что происходит замещение всего, что только и может творить жизнь: иллюзия подменяет реальность, будущее вытесняет настоящее («замена качества причиной, творчества механизмом, личности единой множеством является следствием жизни, направленной в будущее»). Кроме того, Пришвин подчеркивает, что новая власть воспроизводит самое отсталое из всего, что было в дореволюционной России («коллектив государственный вполне соответствует строю русской деревни… мы, интеллигенты, воспитанные на европейских, гуманных идеях, так оторвались от деревенского коллектива, что не можем без отвращения и возмущения думать о государственной "принудиловке", а между тем, очень возможно, она органически выходит из жизни крестьянина»).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дневники 1930-1931"

Книги похожие на "Дневники 1930-1931" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Пришвин - Дневники 1930-1931"

Отзывы читателей о книге "Дневники 1930-1931", комментарии и мнения людей о произведении.