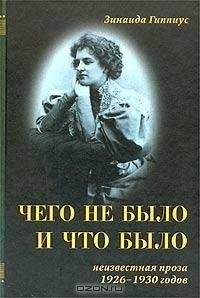

Зинаида Гиппиус - Арифметика любви

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Арифметика любви"

Описание и краткое содержание "Арифметика любви" читать бесплатно онлайн.

Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.

Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.

Это было стремление услышать «голос Церкви» (а где его услышать, если не из уст ее представителей?). Как сама она смотрит на свое прошлое, настоящее и будущее? Включается ли мир — космос и мир человеческий в зону церковного христианства, т. е. христианства, носимого и хранимого реальной исторической Церковью?

Самый проект Собраний, мысль создать эту «встречу», казалась, на первый взгляд, неисполнимой мечтой. Надо помнить, в какое время, при каких условиях, все это происходило.

Тут помогла смешанность, текучесть и разнообразный состав наших частных кружков. В них бывали люди, — без официального положения в духовном ведомстве, — но имеющие соприкосновение с духовными кругами. Мысль Собраний их заинтересовала. Они нащупали почву и указали нам, куда можно обратиться с первыми хлопотами о разрешении (пути официальные, конечно, были заказаны).

8 октября 1901 г. уполномоченные «члены-учредители» отправились по делу открытия «Религиозно-Философских Собраний» в С.-Петербург, к обер-прокурору Святейшего Синода Победоносцеву, а вечером того же дня — посетили Петербургского Митрополита Антония.

«Уполномоченных» было пятеро: Мережковский, Философов, Розанов, Миролюбов и Тернавцев.

С этого дня на разрешение Собраний, — получастных, со строгим выбором, и только для «членов», — можно было питать надежду. Надежда окрылила всех заинтересованных. И тогда именно началось у нас настоящее знакомство с совершенно новым для нас «церковным» миром.

Это воистину были два разных мира. Знакомясь ближе с «новыми» людьми, мы переходили от удивления к удивлению. Даже не о внутренней разности я сейчас говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке; все было другое, точно совсем другая культура.

Ни происхождение, ни прямая принадлежность к духовному званию («ряса») — не играли тут роли. Человек тогдашнего «церковного мира — неизменно носил на себе отпечаток этого «иного» мира, не похожего на мир наш, обычно интеллигентский, «светский», по выражению церковников.

Были между ними люди своеобразно глубокие, даже тонкие. Они прекрасно понимали идею Рел. — Фил. Собраний, значение «встречи» интеллигенции и Церкви. Другим эта встреча рисовалась просто в виде расширения церковно-проповеднической деятельности, в виде «миссии среди интеллигенции».

Признаться, мы этому толкованию особенно не противоречили: оно могло послужить на пользу разрешения. Только бы разрешили, а там будет видно.

Как «миссию» воспринял будущие Собрания, между прочим, и Скворцов, редактор «Миссионерского Обозрения» — журнала, о существовании которого мы раньше и не подозревали, но который теперь стала выписывать даже… редакция «Мира Искусства».

Скворцов состоял чиновником особых поручений при Победоносцеве и был фигура довольно любопытная. Отчасти комическая, — но достоин он был и не смеха: официальный «миссионер» — он славился своей жестокостью по «обращению» духоборов и всяких «заблудших» в православие. У этого типичного русского «хитрого мужичонки» (не без своеобразного добродушия) имелась, однако, слабость тщеславия. Он стал мечтать о «среде интеллигенции». Зуд «светскости» и перспектива «миссии» уже не среди нижегородских и самарских мужиков-штундистов, а среди петербургской интеллигенции, совершенно увлекла его.

Но, конечно, не Тернавцев, один из самых замечательных людей того времени, мог помышлять о Собраниях как о «миссии». Он даже высказался против такого взгляда на первом же заседании. На Тернав-цеве тоже лежал отпечаток «иного», не нашего мира; в этом смысле и

была и в нем «чуждость»; однако это был человек, наиболее тогда близко стоявший к нашим идеям.

О Тернавцеве, сыгравшем в Собраниях большую роль, нужно сказать особо.

Богослов-эрудит, пламенный православный церковник, он происходил не из духовного звания. Русский по отцу — итальянец по матери; и материнская кровь в нем чувствовалась сразу: так он был ярок. Яркость — главная, кажется, его черта.

Молодой, высокий, плечистый, но легкий, чуть-чуть расхлябанный, — не по-русски, а по-итальянски, — с ленностью в самых живых движениях, чернокудрый и чернобородый — он походил иногда на гигантского ребенка: такие детские бывали у него глаза и такой детский смех. А то чувствуется и хитринка: себе на уме. Помню, как он пришел к нам в первый раз: сидел, большой и робкий, с мягкими концами разлетающегося галстука. Самое замечательное в нем — его талантливость; какое-то общее пыланье и неожиданные переливы огня. Оратор? Собеседник? Рассказчик? Или пророк? И то, и другое, и третье; от пророка было у него очень много, когда вдруг зажигался он заветной какой-нибудь мыслью. Мог и внезапно гаснуть, до следующей минуты подъема. Самый простой рассказ он передавал образно, художественно, нисколько не ища этих образов, — сами приходили. Был ли умен? Трудно сказать. Его талантливость, яркость, его прекрасный русский язык, — тоже не совсем «интеллигентский», — его упрямо-узкая, фанатическая, но глубокая и своеобразная трактовка некоторых идей, — как-то заслоняли вопрос об его уме.

В Петербурге «кудрявый Валентин» появился с семьей не так давно. Жили они в маленькой бедной квартирке. Тернавцев нигде не служил. Был занят какой-то своей бесконечной работой по богословию, кажется, исследованием хилиастического учения.

Наконец, разрешенье было получено. Собственно, полуразрешенье, как бы «попустительство» со стороны Победоносцева, молчаливое обещанье «пока что» терпеть Собрания (увлеченный «светскостью» и «миссией» Скворцов немало, кажется, этой удаче посодействовал).

Иначе отнеслось высшее начальство духовное (менее, положим, властное) — тогдашний митрополит Антоний. Благообразный, с мягкими движениями, еще не старый, он слыл «либеральным». Идее Собраний сочувствовал. Узнав, что «Ведомство» их разрешает — дал благословение ректору Духовной Академии, Сергию, епискому Ямбургскому[110] быть их председателем; ректору Семинарии, арх. Сергию — вице-председателем; дозволил участие в них всему черному и белому духовенству, всем академическим профессорам и приват-доцентам; разрешил даже духовным студентам, по выбору, Собрания посещать. Открылись Собрания 29 ноября (1901 г.) — докладом Тернавцева.

Неглубокая, но широкая «малая» зала Географического Общества (на Фонтанке) — переполнена. Во всю ширину ее, по глухой стене — стол, покрытый зеленым сукном. Еп. Сергий, молодой, но старообразный, с длинными, вялыми, русыми волосами по плечам, с мягким, круглым лицом, в очках — посередине. Рядом с ним — красивый и злой архим. Сергий, вице-председатель. Духовенство, белое и черное, преобладало. На первый раз даже черного было, кажется, больше. С левой стороны ютились «интеллигенты»: «учредители» и члены просто. В углу — гигантская статуя Будды, чей-то дар Географическому 0-ву, закутанная темным коленкором.

«Пользуясь своим положением председателя, — начал еп. Сергий вступительное слово, — я хочу сказать, как я понимаю наши Собрания и, в частности, личное мое в них участие. Я являюсь сюда как служитель церкви и отнюдь не намерен ни скрывать, ни изменять этого качества. Напротив, мое искреннее желание быть здесь не в рясе только, а и на самом деле служителем церкви, верным выразителем ее исповедания… Беседа наша серьезная и строго деловая. Нам тяжело наше разъединение и взаимное непонимание…».

Закончил еп. Сергий обещанием искренности со стороны Церкви и призывом к тому же «подходящих с совершенно противоположной стороны» (интеллигенции). Лишь при таком условии, сказал он, можно надеяться достигнуть единения — «несмотря на все наши несогласия».

Слово еп. Сергия было явно обращением Церкви к «противоположной стороне», с которой она признавалась в «несогласии». К кому была обращена речь Тернавцева? Прямо к Церкви, и ценность доклада увеличивалась тем, что докладчик стоял сам на церковном берегу. Если тут уместно говорить «мы» и «они» (впрочем, это положение установил еп. Сергий) — то Тернавцев в своей речи оказался с «нами», не переставая быть с «ними».

И уж, конечно, никакой представитель интеллигенции, если б он обращался к Церкви с основным вопросом — о ее позиции общественной, — не мог бы поставить его в более понятной для Церкви форме, и даже более резкой. Интеллигент и языка бы, вероятно, не нашел подходящего. То, что для нас, «противоположной стороны», казалось примитивным, общеизвестным, — и оно было нужно. Тернавцев знал степень осведомленности церковных представителей о новом для них мире. И давал, где следует, — просто информацию. Тут маленькое замечание.

Я прошу всегда помнить, где и в какое время Собрания происходили. Ничего подобного не могло быть тогда сказано в России, в публичной зале, вмещающей около 200 слушателей. Недаром наши Собрания скоро стали зваться «единственным приютом свободного слова». Что они были «как бы» не публичны и без гостей — им только помогало: никакой тени обязательного пристава, а в члены мы записывали всех, по первой просьбе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Арифметика любви"

Книги похожие на "Арифметика любви" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зинаида Гиппиус - Арифметика любви"

Отзывы читателей о книге "Арифметика любви", комментарии и мнения людей о произведении.