Зинаида Гиппиус - Арифметика любви

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

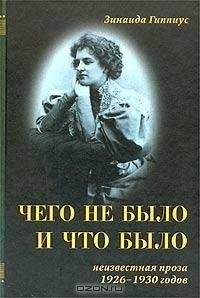

Описание книги "Арифметика любви"

Описание и краткое содержание "Арифметика любви" читать бесплатно онлайн.

Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.

Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.

Я выписываю эти слова не из отчетов, а из «Мисс. Обозрения», которое, не медля, речи данных ораторов напечатало. Произнесены они были гораздо мягче, осторожнее. Иереи данного типа уже начали понимать, что Собраниям для подобных проповедей не место, что сочувствия аудитории они не вызовут, а только, Бог весть, какие еще ответы со стороны светской. Загоняли же Василия Михайловича (Скворцова), а публика поддержала.

Наша сторона, к этому времени, не то, что окрепла, но приобрела некоторый навык в обращении к новой среде, а также научилась иначе трактовать вопросы. Публика, состоявшая теперь большею частью из молодежи (академические студенты туда прямо рвались), неизменно сочувствовала стороне «интеллигенции». Кстати сказать: эта сторона все реже звала себя «интеллигенцией». Ведь из учредителей разве один только Миролюбов не считался «отщепенцем» (хотя и неизвестно почему). Кроме того, сами вопросы очень расширились; и теперь чаще говорилось, вместо «интеллигенция и церковь», — «культурное общество и церковь».

Этим представителям культурного общества аудитория (т. е. не говорящие члены) и сочувствовала; не аплодисментами, — Боже сохрани, их не водилось, — однако выражено было сочувствие очень ясно; в отчетах это лишь мало передающие отметки: «голос», «голоса», «все говорят», «шум».

Так как учредители Собраний, или вообще ядро их, или (для удобства говоря), «мы», — почти все были писатели, то следует сказать два слова о «литературной» среде этого периода. Ее, в точном смысле, не было. Уже к концу века исчезли, вместе с большими писателями старой формации, и старые литературные кружки. Новое же литературное поколение, декадентство, быстро вылившееся в символизм (всяких оттенков), — своей обособленной, чисто литературной среды не имело. Мы не переставали заниматься литературой, занимаясь Собраниями. Но и вся новая литература в Петербурге имела тогда к Собраниям касательство, более близкое — или менее. «Северного Вестника» уже не было: он погиб на заре символизма. Но был другой журнал, нового типа — культурно эстетический «Мир Искусства», — отнюдь не отделенный ни от символизма и символистов, ни, далее, от розанов-ских «воскресений», — ни от Собраний. Тесный кружок — ядро журнала — посещал Собрания в полном своем составе. Некоторые лица бывали и на частных наших совещаниях.

Молодежь, едва вступавшая тогда в литературу, сразу попадала в общий круг эстето-символизма, внутри которого находились и Собрания. А если, бывало, писатель или поэт из пожилых, но неустроенных, соблазнялся «новыми веяниями», он, усиленно переделывая себя под символиста, — к Собраниям прямо прилипал. Издавна «устроенные» оставались, конечно, на старых местах. Но и они порою заглядывали в Собрания: из любопытства.

Словом, писательскую петербургскую среду того времени, поскольку она была, нельзя назвать средой чисто литературной. Не та атмосфера.

Мережковский тогда печатал в «Мире Искусства» свою работу о Гоголе. Отрывок из нее, «Гоголь и о. Матфей», послужил докладом[113] на предпоследнем вечере Собраний. Прения заняли и второй вечер, которым заседания этой зимы оканчивались.

Все тот же тернавцевский вопрос — о безземности церковно-исторического христианства. Включает ли в себя христианство, как оно понимается церковью, культуру? Свободу? Общественность? Или, напротив, отметает оно все эти человеческие ценности вместе со всей плотью мира?

Прения были опять так живы, что постоянно превращались в диалог или беседу, — без всякого, впрочем, беспорядка. Несколько лиц, забыв о длинных речах, обменивались короткими репликами. На реплики мастер был Розанов. Он и вообще речей произносить не умел. Выступал или с «запиской», которую сам даже не прочитывал, или с краткими, в несколько слов, острыми ответами.

Ничего, конечно, не решилось и на последнем заседании. Но решений никто и не ожидал. «Важно, что вопросность вопросов у нас здесь обострилась…» — сказал кто-то в конце. Так или иначе, но у нас от этой зимы осталось впечатление, что Собрания — нужны. Кажется, и на противоположной стороне, — церковной, — многие думали то же самое.

Но медовые месяцы Собраний кончились. Зима 1902–1903 гг. (до весеннего запрещения) — уже другая эпоха. Поле борьбы расширилось. У нас явился «Новый Путь», который, с одной стороны, дал возможность пробовать свои силы молодым нашим друзьям-церковникам, высказываться по вопросам Собраний (о, в глубочайшей тайне!). С другой — он открыл двери молодым, едва начинающим писателям и поэтам. Их было много, очень много. Всех почти, о ком осталась память, зовут теперь, все-таки, «символистами» (как ни разнообразна их дальнейшая судьба). В «Новом Пути» начинали А. Блок — и Флоренский[114], Андрей Белый — и Леонид Семенов[115], поэт Пяст, Лундберг, Сергеев-Ценский и другие. Писали там, под строжайшими псевдонимами, и молодые доценты — Карташев, братья Успенские… те, что год назад еще ничего не знали о Достоевском и, ей-Богу, мало отличали стихи от прозы.

Но и в церковном мире приготовились усилить оборону: к сентябрю 1902 г. был вызван из Казани ректор тамошней Академии, арх. Михаил. Это была не очень счастливая мысль. Как яро начал он в Собраниях борьбу против интеллигенции, я расскажу в очерке следующей зимы. Но, может быть, еще не все забыли, что результатом явилось его страстное обличение Православия, в списках ходившее по рукам под заглавием: «Я обвиняю…».

Он перешел в старообрядчество; долго скрывался в Финляндии. Потом был убит в Москве.

Но все это вдолге…

Закончу очерк первой зимы выдержкой из записанного мною тогда же, в 1902 г. (листки случайно сохранившиеся). В них дается как бы резюме опыта первой зимы. Несмотря на некоторую наивность и поспешность выводов, фактически записки эти верны и не лишены историзма.

«…Мы узнали много новых людей. Узнавали все больше, из кого состоит православная (учащая) Церковь, которая, казалось нам, нуждается в движении, в расширении, в раскрытии того, что отвечало бы современной душе.

Вот из кого ныне состоит Православная Церковь: из верующих слепо, по-древнему, по-детскому (святость Иоанна Кронштадтского). Им наши вопросы, наша жизнь — не понятны, не нужны и кажутся проклятыми. Затем: из равнодушных иерархов-чиновников. Из тихих, неподвижных полубуддистов: еп. Сергий. Из диких, злых аскетов мысли. Из форменных позитивистов (вот это самое удивляющее, на что мы натолкнулись здесь: позитивизм!). Позитивисты разные: бессознательные позитивисты-нравственники честолюбивы и жестки. Блестящий схоласт Антонин не верит даже в историческое бытие Христа.

Профессора Академии почти сплошь позитивисты. Есть карьеристы, а есть и с молодыми студенческими душами; но и они еще мало понимают, ибо глубоко, по воспитанию, некультурны. К-в: странный, юный культурностью, полуживой человек; задерганный воспитанием, полупонимающий, тянущийся к культуре и — до конца не верующий.

Так вот из кого ныне состоит учащая Церковь. Говорю, зная, имея опыт. Отстранив всех, лишь внешне в ней находящихся, получим одного о. Иоанна и кто с ним (первичная святость, подлинная). Народ? Не верю я в «православный» народ. Он спит, а чуть кто просыпается, думать начинает, — тотчас идет куда-то, сам не разобравшись (плотники в Семенове, «согласия» «немоляев» и «ищущих» за Волгой). Наверно, есть «во глубине России», в народе, схимники, подвижники… но ведь их святость — далекой ниточкой связана со святостью все того же о. Иоанна Кронштадтского.

Увы, увы! А что же нам-то делать? Отсечь эту жажду разуменной веры, мысли о всем человеке, о всем мире и всех людях, «землю наполняющих»?

Прав Тернавцев: тут дело почти не в людях церкви. Тут только удар какой-то новый разбудит, все переменит, новое понятие откроет…».

ПЕРЕД ЗАПРЕЩЕНИЕМ

Уже к концу первой зимы Религ. — Философских Собраний можно было заметить, что высшее духовное начальство ими недовольно. Ни митрополит, ни епископы, ни, тем менее, белое духовенство: высшим начальством было «Духовное Ведомство».

Победоносцев, давая свое полуразрешение, рассчитывал, вероятно, на кое-какую от них «пользу». Толстой, его проповедь, его «отлучение» — все это в то время «волновало умы». Если в известном слое общества заговорили о религии, о церкви, выразили желание войти в связь с ее представителями, то не является ли данная группа, в какой-то мере, группой союзников?

Если подобные соображения, хоть отчасти, и побудили обер-прокурора дозволить Собрания, то после докладов об «отлучении», о «свободе совести» и неожиданных прений «Ведомство» успело о разрешении пожалеть; но пока выжидало. Самая «закрытость» Собраний, при их многолюдстве, оказывалась неудобной: о них все говорили, всякий по-своему, и Бог весть, что из этих передач происходило.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Арифметика любви"

Книги похожие на "Арифметика любви" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зинаида Гиппиус - Арифметика любви"

Отзывы читателей о книге "Арифметика любви", комментарии и мнения людей о произведении.