Анна Саакянц - Марина Цветаева. Жизнь и творчество

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Марина Цветаева. Жизнь и творчество"

Описание и краткое содержание "Марина Цветаева. Жизнь и творчество" читать бесплатно онлайн.

Новая книга Анны Саакянц рассказывает о личности и судьбе поэта. Эта работа не жизнеописание М. Цветаевой в чистом виде и не литературоведческая монография, хотя вбирает в себя и то и другое. Уникальные необнародованные ранее материалы, значительная часть которых получена автором от дочери Цветаевой — Ариадны Эфрон, — позволяет сделать новые открытия в творчестве великого русского поэта.

Книга является приложением к семитомному собранию сочинений М. Цветаевой.

Рукопись цветаевского сборника пошла на отзыв к К. Л. Зелинскому и Л. И. Тимофееву. Второй рецензент, судя по дошедшим до нас сведениям, откликнулся доброжелательно, но не сразу; что же до первого, то 19 ноября помечен его "Отзыв о сборнике стихов Марины Цветаевой (2862 строки)".

Преподлая, даже по тем временам, была рецензия. Заметив, что сборник — "по-своему цельная, искренняя и художественно последовательная книга", автор утверждал, что стихи — "с того света", что они — "нечто диаметрально противоположное и даже враждебное представлениям о мире, в кругу которых живет советский человек". Писал об "узости, искривлении души" автора, о том, что книга — "душная, больная", что в ней — "клиническая картина искривления и разложения человеческой души продуктами капитализма в его последней особо гнилостной формации" — откуда и берет свои истоки поэзия Цветаевой. Ругал поэтику, словарь, утверждал, что три четверти стихов — "словесные хитросплетения" и абсолютно непонятны; "мысли и образы говорят о том, что поэт целиком находится во власти буржуазных предрассудков в своих воззрениях на действительность". Цветаева "не имеет что сказать людям".

Своим отзывом на книгу Цветаевой Зелинский разоблачил прежде всего самого себя. Рассматривая знаменитое стихотворение "Тебе — через сто лет", он комментировал его так: "Разговор через голову сегодняшнего читателя с неким будущим "через сто лет" вызывается еще и потому, что автор хочет как-нибудь обойти "окольным", "косвенным" путем "проклятый вопрос" — куда ты сегодня звал, с кем шел?" Или: разбирая строки из стихотворения "Пригвождена": "…у читателя рождается законный вопрос: кто же виноват в том, что поэт с протянутой рукой стоит за счастьем, что он чувствует себя так, точно пригвожден к какому-то столбу? Кто виноват в этом? Еще меньше читатель, строитель социалистического общества, может взять эту вину на себя".

Такие слова, которые иначе как пародийными назвать нельзя, способны были однако — убить. И кто знает, что произошло бы с Мариной Ивановной, если б ей показали отзыв Зелинского полностью. Но нашлись неглупые и порядочные люди, которые, не скрыв от нее, разумеется, что сборник "зарезан", сообщат ей позднее лишь один пункт отзыва: книга признана формалистической и к изданию не годится. В отзыве об этом сказано так: "Невольно напрашивается вопрос: что, если эти стихи перевести на другой язык, обнажив для этого их содержание, как это делает, напр<имер>, подстрочник, — что останется от них? Ничего, потому что они формалистичны в прямом смысле этого слова, то есть бессодержательны".

Таков был один из позорных документов своего времени.

* * *Подготовив книгу, Цветаева вернулась к переводам. В октябре — декабре сорокового она перевела стихи Ондры Лысогорского (с ляшского): "Маме", "Балладу о кривой хате" с жутким концом: бабка-пивоварка, обворованная гостями, повесилась: "Простите, други, за сказ мой грубый: Висит Калорка и скалит зубы"; "Песню о работнице", "Сон вагонов" — и даже — "На советской Украине" с такою строкой: "О, край, в котором счастье — дома!". Но если эта работа была относительно удачна, то этого не скажешь о переводах пяти стихотворений Ивана Франко; можно сказать, что когда Марина Ивановна над ними работала, она оглохла и онемела:

Одиноко брожу по земле,

Никому не желанен, не мил…

В целом мире не встретился мне,

Кто бы горе мое разделил.

Время расшатало гвозди,

Долго ветер крест качал,

И Христос, вверху распятый,

С древа на' землю упал…

Несколько записей в черновой тетради — октябрь — декабрь 1940 г., во время работы над переводами и над составлением книги:

"…Да, мысль:

Одиноко — как собака…

— гарантия поэта — о'ко — а'ка — может быть, наводящее (и никогда не случайное) созвучие, настойчивость созвучия, уже дающее смысл: одино'ко — как собака — ведь эта строка — уже целая поэма, и, может быть, правы японцы и тысячелетия, дающие — первые — и оставляющие — вторые — только одну строку, всё в одной строке — и предоставляющие дальнейшее — тебе…

Может быть, наше малодушие — дописывать — то есть богоданной строке (чаще двум) приписывать — начало, достигнутой цели — дорогу? (уже пройденную внутри, может быть, в течение всей жизни (она и была — дорога!), может быть — в молнию сна…)"

"Господи! Как хорошо, что есть два слова: aube и аигоге (рассвет и заря) и как я этим счастлива, и насколько aube лучше aurore, которая (и вещь, и звук) тоже чудесна, и как обе сразу, для слуха уже, звучат женскими именами и пишутся (слышатся) с большой буквы!

Aube — Aude — (по-моему — любимая Роланда: — la belle Aude, которая конечно походила на aube, да и была ею — настолько в Chanson de Roland[139] ее — нет). И как хорошо, что у нас рассвет, — он, а заря — она (откровенная)".

"Я, любя природу, кажется, больше всего на свете, без ее описаний обошлась: Я ее только упоминала: видение дерева. Вся она была фоном — к моей душе. Еще: я ее иносказывала: Березовое серебро! Ручьи живые!" (Декабрь.)

"Во мне — таинственно! — уцелела невинность: первого дня, весь первый день с его восхищением — изумлением — и доверием. Для меня всякий — хорош (а плохой — больной)…"

Работа была разнообразна, работы теперь было много; мы упоминали далеко не все. Жизнь приобретала относительную устойчивость: комнату Марина Ивановна сняла на два года. Были и преданные люди: друзья Али Нина Гордон, Самуил Гуревич. Не все боялись общаться с Цветаевой: она бывала у Тарасенковых, у Тагеров, у Н. Асеева, у В. Гольцева, у переводчицы Н. Г. Яковлевой; после долгих лет встретилась с В. К. Звягинцевой; виделась с О. А. Мочаловой, Н. Н. Вильмонтом, писала ему (сохранилась лишь одна открытка: от 8 октября, где Марина Ивановна просит встречи, чтобы посоветоваться насчет стихов из "Ремесла", которые она отбирала для книги). Всех не перечесть. Она читала свои вещи, по просьбам и добровольно; чаще встречала ободрение, иногда — непонимание (так, В. Звягинцевой и С. Липкину не понравилась "Попытка комнаты"). "Она была на очень высоком счету в инт<еллигентно>м обществе и среди понимающих входила в моду", — писал Пастернак жене после кончины Марины Цветаевой… Из новых знакомых был молодой поэт А. Тарковский. В тетради сохранился черновик письма, в котором она пишет о его переводе, интересуется: "Что' Вы можете — сами?.. Найдите (полюбите) — слова у Вас будут". Она обращается к молодому поэту — как всегда, когда имеет дело с человеком, заинтересовавшим ее, а может, и больше:

"Скоро я Вас позову в гости — вечерком — послушать стихи (мои) из будущей книги. Поэтому — дайте мне Ваш адрес, чтобы приглашение не блуждало — или не лежало — как это письмо.

Я бы очень просила Вас этого моего письмеца никому не показывать, я — человек уединенный, и я пишу — Вам — зачем Вам другие? (руки и глаза) и никому не говорить, что вот, на днях, усл<ышите> мои стихи — скоро у меня будет открытый вечер, тогда — все придут. А сейчас — я Вас зову по-дружески.

Всякая рукопись — беззащитна. Я вся — рукопись.

МЦ".

О вечере Цветаевой нам ничего неизвестно. А ее письма к Тарковскому тоже пропали…

Были у Марины Ивановны встречи с людьми искусства: пианистами Г. Г. Нейгаузом и М. В. Юдиной, Д. Н. Журавлевым, чтецом, учеником Елизаветы Яковлевны. Но везде, везде она неизменно испытывала "то ужасное одиночество совместности, столь обратное благословенному уединению", как писала некогда об Андрее Белом в "Пленном духе". (Уединение оборачивалось для нее мукой, ибо она начинала раздумывать, вспоминать.) Почти со всеми "сосуще-скучно", — признавалась она Татьяне Кваниной. С ней и с ее мужем, Н. Я. Москвиным, как мы помним, она познакомилась в Голицыне. "Танечка" бывала у нее, по-видимому, относилась к ней внимательно, и Марина Ивановна почувствовала к ней особую нежность и симпатию, ей хотелось чаще видеть ее; когда Кванина приходила, она ее не отпускала, просила побыть подольше. Рассказывала о сыне, о муже, о дочери, о Пастернаке; вспоминала Париж и т. д. В своих многочисленных общениях она, верная себе, была вселенски одинока, — и вот на какой-то момент ей показалось, что эта молодая женщина может стать ей близким, почти родным человеком; ей хотелось, чтобы она была рядом. "Так просто — рядом. Присутствие за стеной. Шаг в коридоре. Иногда — стук в дверь…"

Это Марина Ивановна написала Кваниной в большом письме от 17 ноября. Писала о любви: "…дело в том, всё дело в том, чтобы мы любили, чтобы у нас билось сердце — хотя бы разбивалось вдребезги! Я всегда разбивалась вдребезги, и все мои стихи — те самые серебряные сердечные дребезги!"

Не угас еще "тайный жар" в поэте, оставались силы для чувств, для очередного мифотворчества… Всего четыре года назад Цветаева писала Штейгеру:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

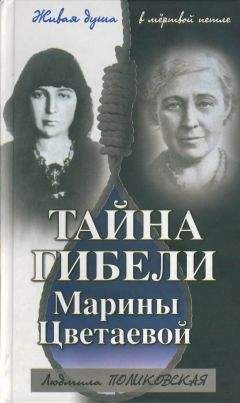

Похожие книги на "Марина Цветаева. Жизнь и творчество"

Книги похожие на "Марина Цветаева. Жизнь и творчество" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анна Саакянц - Марина Цветаева. Жизнь и творчество"

Отзывы читателей о книге "Марина Цветаева. Жизнь и творчество", комментарии и мнения людей о произведении.