Анна Саакянц - Марина Цветаева. Жизнь и творчество

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Марина Цветаева. Жизнь и творчество"

Описание и краткое содержание "Марина Цветаева. Жизнь и творчество" читать бесплатно онлайн.

Новая книга Анны Саакянц рассказывает о личности и судьбе поэта. Эта работа не жизнеописание М. Цветаевой в чистом виде и не литературоведческая монография, хотя вбирает в себя и то и другое. Уникальные необнародованные ранее материалы, значительная часть которых получена автором от дочери Цветаевой — Ариадны Эфрон, — позволяет сделать новые открытия в творчестве великого русского поэта.

Книга является приложением к семитомному собранию сочинений М. Цветаевой.

— так кончается стихотворение. И другое, тоже принадлежащее Кнапгейсу: "Мельница" — ложно-глубокомысленные раздумья "юного сумасброда" при виде ребят, топящих в реке собаку, и многое после этого понявшего (а почему, собственно, он не вступился за жертву?).

Еще Марина Ивановна перевела стихотворение Ф. Корна "О, кто бы нас направил…" — о бредущей в неизвестность бездомной семье, потерянной в мире, который ее — не принимает, "предательски встречает"; у матери во чреве — ребенок: "Кто мающихся примет, Двух, с третьим нежеланным? На всей земле им нету Земли обетованной".

И стихотворения неустановленных авторов: "Волк и коза"; "Плотогон"; о ребенке и собаке (автор также неизвестен); и стихотворение Герша Вебера "Тропы бытия" — с символическими заключительными строками:

…А этот шелест за спиной —

То поступь Вечности за мной.

И его же "Данте":

Ты говоришь о Данта роке злобном

И о Мицкевича любовной мгле.

Как можешь говорить ты о подобном

Мне — горестнейшему на всей земле!

Ужели правды не подозреваешь

И так беды моей не видишь ты,

Что розы там с улыбкой собираешь,

Где кровь моя обрызгала шипы.

И, наконец, несколько стихотворений еврейского классика Ицхока Переца: "Санки" (своего рода вариант гётевского "Лесного царя"), "Библейский мотив" (появится в майском номере журнала "Знамя") и "Сердце", которое, вероятно, Цветаева переводила с особым чувством: в нем было что-то пророческое:

С сердцем чистым и горячим

Этот мальчик взрос.

У людей на это сердце

Непрерывный спрос.

За живой кусочек сердца,

Теплый, развесной [лоскуток живой]

Платят женщины — улыбкой,

Девушки — слезой.

…………………………….

Так и шло, пока не вышло

Сердце — ни крохи'!

И пришлось поэту спешно

Прекратить стихи.

"Пока не вышло сердце"… пока не иссякло оно, не остановилось… А жизнь подталкивала к остановке. Если в прошлом году Цветаева писала: "Пора! для этого огня — стара!", то есть, выражаясь упрощенно и уплощенно, пора кончать с любовью, то теперь, в феврале, она пишет:

Пора снимать янтарь,

Пора менять словарь,

Пора гасить фонарь

Наддверный…

Поэт каким-то сверхъестественным чутьем, каким-то запредельным разумом знает отмеренный ему судьбою век и чует, когда этот век, этот путь начинает подходить к концу.

Но, повторяем, еще не "вышло", не истощилось сердце поэта, "тайный жар", жизненная сила. Марина Ивановна пока держалась: работой, заботами о сыне, общениями. Общения она порой стремилась перевести в отношения, — а это огромная разница, — и всякий раз ее сердце разбивалось вдребезги — в "серебряные сердечные дребезги", — о чем и писала Кваниной. Иногда снова возвращалась к общению: равнодушно-вежливому, как, например, — с Тагерами, у которых бывала, брала книги, рассуждала о стихах… Часто ходила в Телеграфный переулок к переводчице Н. Г. Яковлевой — совсем близко от дома на Покровском бульваре. Там в прошлом году познакомилась с А. Тарковским. Яковлевой показалось, что между поэтами молниеносно возникла чуть ли не "любовь с первого взгляда" и — еще пуще — "последний всплеск Марины", — так, во всяком случае, написала она в своих воспоминаниях. Писала, что жена Тарковского ревновала и что он обидел Марину Ивановну: не поздоровался с ней, встретив на книжном базаре в Доме литераторов, куда пришел "не один"…

Но все это было не столь уж важно. Главное заключалось в том, что Арсений Тарковский, сам того не ведая, вызвал к жизни стихотворение Цветаевой, оказавшееся, должно быть, последним…

У кого-то в гостях, — возможно, у той же Яковлевой, он прочел свое скорбное стихотворение, обращенное к дорогой ушедшей "тени": "Стол накрыт на шестерых…" На Марину Ивановну оно, видимо, произвело неожиданно-"шоковое" впечатление. Шестым марта помечен ее ответ — упрек. Горечь, обида, чувство отторженности; долго, вероятно, нес в себе поэт эти чувства, и нужна была лишь одна капля (или одна искра), чтобы они излились (вспыхнули).

В простеньком стихотворении Тарковского — явном подражании Ахматовой ("Там шесть приборов стоят на столе, и один только пуст прибор" — "Новогодняя баллада") Цветаева вычитала свое, болевшее, наболевшее. "Стол накрыт на шестерых": близких, родных; ждут шестого — шестую — ту, что ушла, умерла двенадцать лет назад (у Ахматовой, напротив, пустой прибор поставлен тому, "кого еще с нами нет", то есть еще-живому: ибо за новогодним столом — ушедшие, тени. Но это — к слову).

Итак:

Всё повторяю первый стих

И всё переправляю слово:

— "Я стол накрыл на шестерых"…

Ты одного забыл: седьмого.

И дальше: "Как мог ты за таким столом Седьмого позабыть — седьмую?..", — "Как мог ты позабыть число? Как мог ты ошибиться в счете?" И наконец:

Есть семеро — раз я' на свете!

(Позабыть ту, которая, о которой — еще в далеком-далеком восемнадцатом писала:

Я — страсть твоя, воскресный отдых твой,

Твой день седьмой, твое седьмое небо.)

Психея — бессмертная Душа, с ее магической семеркой… Она не исчезала, она не умирала, она все та же, она нетленна, она вечно жива. И, "непозванная", нежданная, с непреложностью Рока она является, вернее — снисходит к тем, кто сидит за столом, кто забыл поставить седьмой прибор…

Ты стол накрыл на шестерых,

Но шестерыми мир не вымер,

Чем пугалом среди живых —

Быть призраком хочу — с твоими,

(Своими)…

Робкая как вор,

О — ни души не задевая! —

За непоставленный прибор

Сажусь — незваная, седьмая.

Тень, призрак — он не просто жив, он — живее тех, за столом.

Раз! — опрокинула стакан!

И всё, что жаждало пролиться, —

Вся соль из глаз, вся кровь из ран —

Со скатерти — на половицы.

(Не об этом ли — шесть лет назад: "Вскрыла жилы: неостановимо, Невосстановимо хлещет жизнь…"?) И дальше:

И — гроба нет! Разлуки — нет!

Стол расколдован, дом разбужен.

Как смерть — на свадебный обед,

Я — жизнь, пришедшая на ужин.

(- "Сборище самозванок! Все мертвы вы! Она одна жива!" — тот, через сто лет — живым об умершей — "Тебе — через сто лет", 1919 г.) И последняя строфа, обращенная, казалось бы, к одному лицу:

…Никто: не брат, не сын, не муж,

Не друг, — и всё же укоряю:

— Ты, стол накрывший на шесть — душ,

Меня не посадивший — с краю.

Но нет, отнюдь не к одному, конкретному лицу обращено цветаевское стихотворение, а если и к лицу, то — к собирательному. От первой строки до четвертой цветаевский укор расширяется до упрека — множеству, символизируется до вызова — самой "жизни, как она есть". К тем, кто отторг поэта — уже не на край, не на обочину жизни, а уже не пускают, не допускают, не сажают — даже с краю, на привычное, постоянное место поэта, на большее он и не думал никогда претендовать, ибо пребывал "жизни с краю, середкою брезгуя"…

"Не посадивший — с краю" — это не поэт Арсений Тарковский, и цветаевское стихотворение — менее всего любовное, менее всего о женских переживаниях.

Понял ли это "адресат"? Шестнадцатым марта помечено его стихотворение "Марине Цветаевой": по-видимому, ответ, кончающийся словами:

На радость — руку! На печаль, на годы.

Но только бы ты не ушла опять!

Тебе подвластны гибельные воды —

Не надо снова их разъединять.

Стихотворение же Цветаевой — как, повторяем, и ее письма — он не сохранил… А дочь Марины Ивановны спустя много лет писала: "…Тарковский в трудные годы нехорошо вел себя по отношению к Цветаевой, о чем сохранилось немало ее записей…".

…А еще март сорок первого — последний март Марины Цветаевой- был знаменателен тем, что в этом месяце в первый и в последний раз после возвращения на родину увидело свет единственное ее стихотворение: "Вчера еще в глаза глядел…" (1920 г.) — из осторожности названное "Старинная песня" и сокращенное на одну строфу, где говорилось о "смерти-садовнице"…

* * *О том, что Алю отправили по этапу в лагерь, Марина Ивановна узнала в самом конце января, и немного позднее — о том, что отбыла она в Коми АССР, Княжий Погост, а потом и более точный адрес. Она посылала туда одну за другой открытки, в надежде, что хоть какая-нибудь дойдет, повторяла одно и то же, начиная с отъезда из Болшева в ноябре тридцать девятого. Писала о самых близких: Елизавете Яковлевне с Зинаидой Митрофановной, и Нине Гордон — Алиной подруге, описывала жилище на Покровском бульваре, которое снимала: комната на седьмом этаже, с балконом ("но попадать на него — из окна"), писала о бытовых второстепенностях. Она старалась, — недаром это словечко несколько раз проскальзывает в ее письмах и записях.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

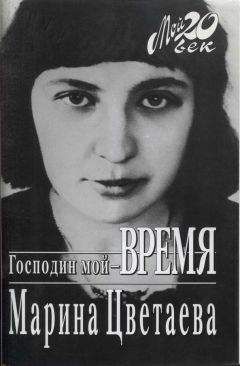

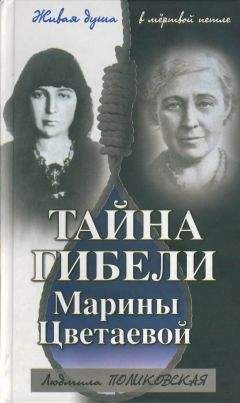

Похожие книги на "Марина Цветаева. Жизнь и творчество"

Книги похожие на "Марина Цветаева. Жизнь и творчество" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анна Саакянц - Марина Цветаева. Жизнь и творчество"

Отзывы читателей о книге "Марина Цветаева. Жизнь и творчество", комментарии и мнения людей о произведении.