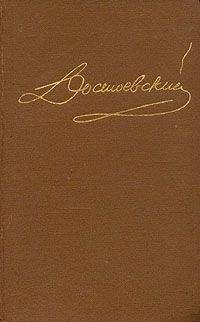

Федор Достоевский - Том 3. Село Степанчиково и его обитатели

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Том 3. Село Степанчиково и его обитатели"

Описание и краткое содержание "Том 3. Село Степанчиково и его обитатели" читать бесплатно онлайн.

В настоящий том вошли повесть «Село Степанчиково и его обитатели», «Записки из Мертвого дома» и фельетон «Петербургские сновидения в стихах и в прозе», написанные и опубликованные Достоевским в 1859–1862 гг. Это было время возвращения писателя в литературу после вынужденного десятилетнего (с 1849 г.) перерыва, время выработки его новых творческих позиций.

Рассматривая книгу только как изображение каторги, критики снижали ее общественное значение, сужали идейный смысл. Так, Ленивцев (А. В. Эвальд) в «Отечественных записках» доказывал, что «Записки из Мертвого дома» знакомят публику с второстепенными фактами и вопросами русской жизни, что это произведение полезно только «частностями, и к общему оно никогда не возвышается» (1863. № 2.С. 191–195). Критик обвинял Достоевского в отсутствии выводов общественно-политического характера.

Другой упрек сделал писателю критик «Библиотеки для чтения» Е. Ф. Зарин (1862. № 9. С. 89-119). Он обвинял Достоевского в сентиментальной филантропии. Зарин воспринял эту «бесхитростную», но «в высшей степени способную занимать человеческое внимание» книгу как выражение болезненного, расплывчатого гуманизма.

Такая односторонняя оценка «Записок из Мертвого дома» постоянно волновала Достоевского.

Так, в записной тетради 1876 г., рассматривая критику, посвященную «народным романам», он сетовал, что о «Записках из Мертвого дома», «где множество народных сцен, — ни слова. В критике „З<аписки> из Мерт<вого> дома“ значат, что Достоевский обличал остроги, но теперь оно устарело. Так говорили в книжн<ом> магазине, предлагая другое, ближайшее, обличение острогов».

Достоевский был, однако, не совсем прав. Ведущие критики журналов часто даже там, где они только упоминали в своих статьях «Записки из Мертвого дома», отдавали должное этому произведению и верно определяли его место в литературном процессе. Так, А. А. Григорьев в статье «Стихотворения Н. Некрасова» писал: «В явлениях, или, лучше сказать, в откровениях, жизни есть часто бесспорный параллелизм. Новое отношение к действительности, к быту, к народу, смутно почувствовавшееся в стихотворении Некрасова, почувствовалось тоже и в протесте „Бедных людей“, протесте против отрицательной гоголевской манеры, в первом еще молодом голосе за „униженных и оскорбленных“, в сочувствии, которому волею судеб дано было выстрадаться до сочувствия к обитателям „Мертвого дома“» (Время. 1862. № 7. Отд. II. С. 17).

Глубоко оценили «Записки» Тургенев, Лев Толстой, демократическая критика в лице А. И. Герцена, Д. И. Писарева, Н. В. Шелгунова. Герцен писал, что эпоха общественного подъема 1860-х годов «оставила нам одну страшную книгу, своего рода carmen horrendum, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: это „Мертвый дом“ Достоевского, страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонарроти».[87]

Наиболее значительная статья о «Записках из Мертвого дома» принадлежала Д. И. Писареву. Она была написана в то время, когда уже стали ясны политические взгляды Достоевского середины 1860-х годов, когда он открыто выступил противником «нигилизма» и идеологии революционных демократов не только как публицист на страницах журналов «Время» и «Эпоха», но и в художественных произведениях. Статья «Погибшие и погибающие» появилась в 1866 г. в сборнике «Луч». Критик построил ее на сопоставлении «русской школы» («Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского) с «русским острогом». Писарев доказывал, что судьба отдельной личности определяется характером воспитания, условиями труда и быта, всей обстановкой жизни. Бессмысленность зубрежки в бурсе и работы на каторге, мизерность содержания, получаемого «обитателями этих двух одинаково воспитательных и одинаково карательных заведений», воровство и ростовщичество, т. е. сходство условий существования, приводит и к сходству духовному. Питомцы бурсы систематически становятся обитателями «Мертвого дома». Критик пришел к выводу, что оба произведения являются суровым и правдивым приговором современной действительности, высоко оценил «Записки из Мертвого дома» за их гуманизм и демократизм.

Свидетельством большого интереса демократического лагеря 1860-х годов, и в частности Н. Г. Чернышевского, к «Запискам из Мертвого дома» явилась попытка издать отрывки из книги значительным тиражом и по дешевой цене. Чернышевский принимал живое участие в организации этого издания, вел с Достоевским переговоры о его принципиальном согласии на издание, о выборе отрывков. Арест Чернышевского 7 июля 1862 г. и наступление реакции не позволили осуществить это намерение.[88] В дальнейшем глава «Акулькин муж» с подзаголовком «Из рассказа каторжного в „Записках из Мертвого дома“ Ф. Достоевского» вошла в составленный землевольцем А. Д. Путятой и изданный при поддержке кружка Н. А. Серно-Соловьевича «Сборник рассказов в прозе и стихах» (СПб., Тип. О. И. Бакста. 1863. 124 с. Цена 8 коп. Тираж 10 000 экз.). Текст Достоевского был дан здесь в редакционной обработке: снято описание обстановки, отсутствует личность рассказчика. Заключают рассказ (что очень значительно) строчки из последней главы «Записок» о погибших даром народных силах с вопросом: «А кто виноват? То-то, кто виноват?».

Проблематика «Записок» совпала с общими устремлениями демократической мысли 1860-х годов. Специфическая «почвенническая» окраска некоторых идей Достоевского, выраженных в «Записках», не привлекла пристального внимания критики этого периода.

В 1870-1880-е годы были попытки сблизить идею «Записок из Мертвого дома» со взглядами и творчеством позднего Достоевского. О. Ф. Миллер и H. H. Страхов рассматривали книгу в свете христианского нравственного учения. Они писали об уроках «народной правды», которые получил Достоевский на каторге и которые способствовали его духовному обновлению.[89] Д. С. Мережковский в книге «Л. Толстой и Достоевский» заметил, что Достоевский «старался возвысить и облагородить свои воспоминания о каторге», видя в ней «суровый, но счастливый урок судьбы, без которого не было ему выхода на новые пути жизни»;[90] в аналогичном психолого-биографическом плане подошел к «Запискам» Л. Шестов, повторивший вывод Мережковского.[91]

Знаменателен отзыв о «Записках» В. И. Ленина, сохраненный в воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевича: «„Записки из Мертвого дома“, — отмечал Владимир Ильич, — являются непревзойденным произведением русской и мировой художественной литературы, так замечательно отобразившим не только каторгу, но и „Мертвый дом“, в котором жил русский народ при царях из дома Романовых».[92]

Линию «Записок из Мертвого дома» продолжили А. П. Чехов в книге «Остров Сахалин» (1895), революционер-народник П. Ф. Якубович в книге «В мире отверженных» (1894–1897), художественно-документальная литература XX в. (русская и зарубежная), в том числе связанная с судьбами жертв фашистских лагерей и сталинских репрессий.

Петербургские сновидения в стихах и прозе

Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 1, отд. VI. С. 1 — 22) без подписи Достоевского.

Еще в сентябре 1858 г., в письме к брату, излагая в связи с задуманным им еженедельником программу будущего журнала, Достоевский писал: «Главное: литературный фельетон, разборы журналов…» (письмо от 13 сент. 1858 г.). В 1860 г. в печатной программе журнала «Время» на 1861 г. был также объявлен фельетон. Тут же было сказано, что «из статей юмористического содержания мы сделаем особый отдел в конце каждой книжки».

Для первой книжки журнала братьев Достоевских «Время» фельетон первоначально был написан Д. Д. Минаевым.

С Минаевым Достоевского познакомил в 1859 г. А. П. Милюков. Он писал Достоевскому в Тверь 28 сентября 1859 г.: «Позвольте вам представить подателя этого письма — Дмитрия Дмитриевича Минаева. Уполномоченные издателем нового литературного журнала „Светоч“, он весьма желает познакомиться с вами и просит вашего участия в новом издании» (Лит. наследство. М., 1971. Т. 83. С. 160). 18 октября Достоевский пишет брату Михаилу Михайловичу, что Минаев был у него в Твери и что он обещал ему сотрудничество в «Светоче». В 1860 г. Минаев, печатавший свои сатирические стихи, переводы и фельетонные обозрения «Петербургская летопись» в «Светоче», часто посещал «вторники» Милюкова, на которых бывал и вернувшийся в Петербург Достоевский.[93]

В первом номере «Времени» за 1861 г. в разделе «Критическое обозрение» Минаев поместил юмористический разбор четырех книг переводов из Гейне. В редакторской книге журнала «Время» за январь 1861 г. по этому поводу записано, что Минаеву «выдан гонорар „За библиограф<ическую> статью“»; здесь же имеются сведения о гонораре ему и за стихи в фельетоне. С фельетоном Минаева первый номер журнала был представлен к 1 декабря 1860 г. в цензурный комитет, и было получено цензурное разрешение на его выход. Уже после этого, в последние дни декабря, не удовлетворивший Достоевского фельетон Минаева был заменен фельетоном «Петербургские сновидения», датируемым концом декабря 1860 г.[94] Что фельетон не мог быть написан раньше, подтверждается многочисленными перекличками и прямыми цитатами Достоевского из декабрьского номера «Современника», в частности из фельетона Нового Поэта (И. И. Панаева), цензурное разрешение которого было получено 19 декабря 1860 г., объявление же о выходе в свет появилось лишь 30 декабря.[95] Но и помимо этого, фельетон Достоевского насыщен самыми последними к тому времени новостями. Текст фельетона Минаева не сохранился, и мы не можем вполне определенно сказать, чем фельетон этот не удовлетворил Достоевского. Мотивами, вызвавшими его замену, могли послужить и идеологические разногласия между Достоевским и «искровцем» Минаевым (сотрудничество последнего во «Времени» прекратилось после того, как его фельетон был отвергнут редакцией), и неудовлетворенность Достоевского художественными качествами фельетона. Но можно предположить и еще один мотив: судя по сатирическим стихам Минаева, сохраненным Достоевским в тексте фельетона, и фельетонам того же Минаева в первом и втором номерах «Светоча» за 1861 г. (которые по содержанию и манере должны были быть близки его фельетону, написанному для «Времени»), весьма вероятно, что большая часть фельетона Минаева была посвящена выпадам против только что вышедших «Очерков из Петербургской жизни Нового Поэта» Панаева. В связи с выходом их П. И. Вейнберг в статье «Литературные скандалы» писал по поводу «Очерков» Панаева, что они «не имеют ничего литературного. Это совсем не сочинения. Это то, что, пока не напечатано, называется слухами, новостями, сплетнями. Напечатанное, оно имеет свое место и значение в другой литературе — литературе скандалов».[96] Примечание редакции к статье Вейнберга было прямо направлено против «Свистка». В «Светоче» Минаев также отозвался об «Очерках» Панаева критически: «Только один Новый Поэт, — пишет он, — умеет рассказывать о петербургской жизни весело, легко и занимательно. Это был бы соперник лучших парижских фельетонистов, если бы не один маленький недостаток — отсутствие светскости и тона истинного джсн-тельмена. К сожалению, при всех претензиях на приемы порядочного человека, у Нового Поэта на всяком шагу проглядывают замашки франта-комми из перчаточного магазина».[97] Между тем «Время» поместило в первом номере «Письмо постороннего критика (по поводу книг г-на Панаева и Нового Поэта)»,[98] где высказано иное, сочугствен-ное отношение к сочинениям Панаева. Да и вообще в расчеты редакции вряд ли входило затевать сразу же полемику с Панаевым и «Современником».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Том 3. Село Степанчиково и его обитатели"

Книги похожие на "Том 3. Село Степанчиково и его обитатели" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Федор Достоевский - Том 3. Село Степанчиково и его обитатели"

Отзывы читателей о книге "Том 3. Село Степанчиково и его обитатели", комментарии и мнения людей о произведении.