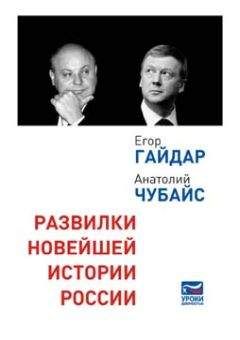

Егор Гайдар - Развилки новейшей истории России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Развилки новейшей истории России"

Описание и краткое содержание "Развилки новейшей истории России" читать бесплатно онлайн.

В совместном труде Егора Гайдара и Анатолия Чубайса особое внимание уделено перестройке, распаду СССР и становлению нового российского государства. Книга основана на личном опыте и многолетних размышлениях авторов.

Читателям предлагается самостоятельно оценить реальные и гипотетические последствия принимавшихся решений. О главных тезисах книги «Развилки новейшей истории России» на пресс-конференции рассказал Анатолий Чубайс.

«Само понимание исторического процесса не как абсолютно детерменированного, а как процесса, в котором есть альтернативные варианты развития событий, очевидные развилки, и, может быть еще более важно, невероятно острое личностное ощущение в момент, когда ты вдруг понимаешь, что на тоненькой ниточке у тебя в руках висит страна, а там 150 миллионов человек, и вот она на этой ниточке останется, удастся ее перевести через надвигающуюся катастрофу, или не останется, это решится в ближайшие четыре часа. Точка».

К середине 1990-х годов Юго-Восточная Азия считалась образцом экономического роста. Выражения «юго-восточное экономическое чудо», «азиатские тигры» стали общим местом в газетных заголовках. Причинам такого многолетнего динамического роста, финансовой стабильности посвящено немало квалифицированных работ[40]. Авторы некоторых публикаций обсуждали проблемы устойчивости экономического роста в этом регионе[41], но и в них не было конкретного анализа возможности развития кризиса в нем.

Мировая экономика на протяжении последних 200 лет динамично менялась. Конфигурация финансовой и денежной систем, сложившаяся к моменту кризиса в Юго-Восточной Азии (отсутствие золотовалютного стандарта, плавающие курсы мировых резервных валют, открытые рынки капитала), сформировалась сравнительно недавно — в 1970–1980-х годах. Экспертное сообщество плохо понимало, как эта система работает, поэтому квалифицированные специалисты не сумели предвидеть ни мексиканский кризис 1994 года, ни кризис в Юго-Восточной Азии 1997–1998 годов[42].

Важнейшим фактором изменения динамики экономического роста было резкое и неожиданное для большинства экспертов и инвесторов и менение баланса притока-оттока капиталов в страны Юго-Восточной Азии (рис. 18). За ним последовали радикальные изменения темпов роста этих экономик (рис. 19).

Рис. 18. Баланс притока/оттока капитала* в Южную Корею в 1996–1998 годах, млн долларов

* Баланс счета операций с капиталом и финансового счета.

Источник: МВФ — IFS database, CD-ROM ed., June 2009.

Рис. 19. Темпы прироста ВВП в Индонезии, Малайзии, Таиланде и Южной Корее в 1996–1998 годах, % к предыдущему году

Источник: Всемирный банк — World development indicators, 2009.

Инвесторы опасались, что происходившее в некоторых развивающихся странах могло распространиться на экономики сходных уровней развития. Они начали выводить финансовые ресурсы с таких рынков, принимая гипотезу, что проблемы, с которыми столкнулись страны Юго-Восточной Азии, могут распространиться на Латинскую Америку и постсоветское пространство. В таких ситуациях главные заботы участников рынка связаны не с долгосрочными перспективами той или иной экономики, а с сохранностью денег собственников. Временной горизонт ключевых решений становится коротким. Для стран, относящихся к категории развивающихся рынков и имеющих значительную краткосрочную задолженность, это создает непростые проблемы. Особенно это относится к странам, где финансовый и платежный баланс зависит от динамики цен на рынке сырья (рис. 20).

Рис. 20. Динамика цены на нефть марки Brent в июле 1997 — августе 1998 года, доллары за баррель

Источник: МВФ.

Инвесторам нетрудно понять, как происходящее на сырьевых рынках скажется на финансовых рынках. Отсюда их естественная реакция — вывод средств с наиболее рискованных рынков (рис. 21).

Рис. 21. Приток/отток капитала* в России в 1996–1998 годах, млн долларов

* Баланс счета операций с капиталом и финансовыми инструментами.

Источник: МВФ.

Начавшиеся позитивные тренды в российской экономике позволили, в частности, создать и нарастить золотовалютные резервы. В июле 1997 года в России они достигли 10,3 % ВВП (24,4 млрд долларов), в Бразилии — лишь около 7 % ВВП (63,8 млрд долларов)[43]. Тем не менее, обе страны входили в зону высоких экономических рисков, вызванных разворачивающимся кризисом в Юго-Восточной Азии.

Таким образом, едва сформировавшаяся российская рыночная экономика оказалась под двойным ударом — резкого снижения мировых цен на нефть и кризиса, начавшегося в Юго-Восточной Азии и перекинувшегося на Латинскую Америку. Кризис охватил более 20 государств. В Таиланде, Южной Корее, Филиппинах, Аргентине и Эстонии он привел к смене действовавшей власти. Причем в Индонезии и на Филиппинах был нарушен конституционный выборный процесс. В Индонезии в 1998 году и в Аргентине в 2001 году кризис сопровождался кровавыми столкновениями демонстрантов с властью, имелись раненые и погибшие (табл. 9).

Таблица 9

Мировой экономический кризис 1997–1999 годов

Источник: По материалам, предоставленным С. Жаворонковым и С. Шульгиным (ИЭПП).

В условиях изменившейся финансово-экономической ситуации, при падении цен на экспортные товары, составлявшие основу платежного баланса, возникла важная развилка: радикально снизить курс национальной валюты или сохранить его относительную стабильность?

Оба решения были рискованными. Радикальное снижение курса национальной валюты создавало угрозу стабильности банковской системы. Ведь при сочетании жесткой денежной и мягкой бюджетной политики банковская система гарантирует выполнение контрактов по валютным займам. Но при масштабной девальвации национальной валюты возвратить займы сложно. Решение о резком снижении курса национальной валюты означает, по сути, банкротство крупнейших частных банков: банковская паника, утрата населением значительной части вкладов, паралич системы кредитования реального сектора, остановка экономического роста. Причем в общественном сознании, тем более в политическом пространстве причиной такого катастрофического развития событий будут считаться сами действия правительства и Центрального банка по девальвации.

Но отказаться от девальвации рубля было тоже рискованно. Это создавало реальные риски утраты валютных резервов страны. Высокий спрос на валюту по выгодному для покупателей курсу, который вынужден поддерживать Центральный банк, быстро лишит его валютных резервов. Бразильские денежные и финансовые власти осознали этот вызов раньше российских. Они внесли коррективы в денежную и бюджетную политику почти сразу после начала кризиса в Юго-Восточной Азии.

Российские власти в то время были парализованы конфликтом между правительством младореформаторов и олигархами и, в отличие от бразильских властей, отреагировали на этот вызов позже. Последствия оказались серьезными: у инвесторов снизилось доверие к способности России выполнить свои финансовые обязательства.

В апреле 1998 года президент принял решение выдвинуть на должность председателя правительства С. Кириенко. Новое правительство хорошо понимало, что для защиты экономики от надвигающегося извне кризиса необходима жесткая программа мер, которая была бы поддержана международными финансовыми институтами. Такая программа была оперативно разработана. В июне президент назначил своего представителя для проведения переговоров. Не вдаваясь в подробности, отметим самое важное: в сложных переговорах летом 1998 года удалось согласовать с Международным валютным фондом и Мировым банком пакет мер финансовой стабилизации и необходимые для этого ресурсы в размере 25 млрд долларов. Однако контролируемая коммунистами Госдума отказалась его принять[44]. С политической точки зрения депутаты оказывались в ситуации двойного выигрыша: борясь с «закабалением России международным капиталом с помощью иностранных займов», они получали поддержку действий, которые неизбежно вели к экономической катастрофе, наносившей страшный удар по президенту и правительству и открывавшей коммунистам реальный путь к власти.

Инвесторы быстро поняли суть произошедшего и к началу августа 1998 года сделали вывод: надо скорее выводить деньги из России.

К 14–15 августа 1998 года стало ясно: если тенденции на финансовых рынках сохранятся, золотовалютные резервы будут исчерпаны, Россия, уйдя от подобной катастрофы в январе 1995 года, снова окажется в положении, в каком был СССР в ноябре 1991 года.

Возникла новая развилка: отказаться от торможения инфляции и для погашения накопленного долга по ГКО вернуться к эмиссионному финансированию госбюджета или пойти на прямой дефолт по государственным ценным бумагам?

При всей драматичности этих вариантов их следовало рассматривать предельно рационально в весьма сжатое и эмоционально насыщенное время.

Задолженность государства по ГКО-ОФЗ на 1 августа 1998 года составила 363 млрд рублей, что примерно равнялось запланированной сумме доходов федерального бюджета (рис. 22). В августе 1998 года правительство еженедельно занимало на рынке около 15 млрд рублей, из них 8 млрд рублей направлялись на погашение выпущенных ранее долговых обязательств, оставшиеся 7 млрд рублей — на здравоохранение, образование, социальные пособия, оборонные расходы, содержание государственных служб.

Рис. 22. Динамика государственного долга по ГКО-ОФЗ в январе 1997 — августе 1998 года

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Развилки новейшей истории России"

Книги похожие на "Развилки новейшей истории России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Егор Гайдар - Развилки новейшей истории России"

Отзывы читателей о книге "Развилки новейшей истории России", комментарии и мнения людей о произведении.