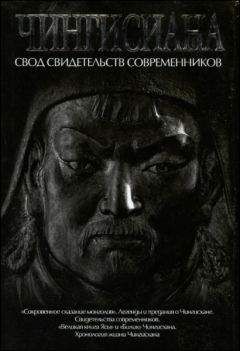

А. Мелехина Пер., сост. и коммент. - Чингисиана. Свод свидетельств современников

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Чингисиана. Свод свидетельств современников"

Описание и краткое содержание "Чингисиана. Свод свидетельств современников" читать бесплатно онлайн.

Место и роль Чингисхана в истории масштабны и многогранны. Собиратель монгольских земель, создатель единого Монгольского государства, он признан величайшим полководцем, равных которому не было ни до, ни после него. Как и много веков назад, интерес к эпохе Чингисхана не ослабевает и в наше время.

В сборник «Чингисиана. Свод свидетельств современников» вошли важнейшие исторические и литературно-художественные памятники, созданные в Монголии и других странах в XII–XVII вв. и посвященные Чингисхану. Главный из них — «Сокровенное сказание монголов» — шедевр монгольской культуры, образец изящной словесности, стоящий в одном ряду с великими древними литературными памятниками, такими, как «Илиада», «Одиссея» и «Слово о полку Игореве». Кроме этого, в книге собраны легенды и предания о Чингисхане, многие из которых были специально переведены для этого сборника, а также фрагменты его знаменитой «Великой Ясы» (свода имперских законов XIII века) и сборника высказываний и наставлений «Билик».

Собранный материал дает обширную пищу для размышлений о личности и могучих дарованиях великого полководца, о породивших его времени и народе и, наконец, о месте, которое занимает Чингисхан в истории человечества.

«Основываясь на прямых и косвенных свидетельствах наших источников, внешний облик Чингисхана в молодости в общем представляется следующим: высокий, гладкий лоб, красивое, крупного овала (квадрата) белое с румянцем лицо, густые черные брови, довольно высокий, ровный нос, черные со светло-коричневым оттенком и огненным блеском глаза, широкие, плоские уши; телосложения крепкого, плечистый с сильными руками, осанка величественная, присущая могущественным вождям» (Сайшал. История Чингисхана (на монг. яз.) Улан-Батор. 2004. Т. 1. С. 76–78).

С. 71. …Чулун и брат его Чимбай… — Оба брата самоотверженно служили Чингисхану.

С. 72. И поручили его заботам младшей сестры своей по имени Хадан… — В 1202 году, после разгрома тайчудов и смерти во время решающего сражения мужа Хадан, Чингисхан, как пишет автор «Сокровенного сказания монголов», «призрел ее». Это дало основание некоторым исследователям считать, что Чингисхан сделал ее своей наложницей.

Айл — группа семей, связанная родственными узами; по мере разложения общинно-родового строя, классового расслоения проходил переход к айловой системе кочевого хозяйства; айл утверждается как основная хозяйственная единица.

Тарбаган — степной сурок.

С. 73. И вот однажды на их стойбище налетели конокрады и на глазах у всех угнали восемь соловых коней… — Это событие исследователи склонны относить к 1177 году.

С. 74. Я верным нукером тебе отныне стану. — Нукер — дружинник, сподвижник, военный слуга хана, нойона-господина; нукерство появилось в связи с тем, что вожди, дабы подчинить себе соплеменников и предохранить себя от набегов врагов, «организуют военных слуг-нукеров в постоянные военные отряды, в правильно устроенную охранную стражу и, наконец, как апогей, в «гвардию» (Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов», в кн. Владимирцов Б. Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов, М.: ИФ «Восточная литература» РАН, 2002. С. 391).

Отец мой прозывается Наху баяном; его единственный я сын, зовусь Борчу. — Племя арулад, представителями которого были Наху баян (Богач Наху) и его старший сын Борчу, относилось к нирун-монголам и прежде входило в состав улуса «Все Монголы»; родоначальником этого племени был третий сын Чаужин ортэгэя по имени Арулад. Сам Чаужин ортэгэй был третьим сыном Хайду-хана, потомком которого в шестом поколении был Чингисхан; Борчу был одним из первых нукеров Чингисхана, сохранившим ему верность на всю жизнь и ставшим впоследствии его самым преданным соратником в борьбе за объединение всех монгольских племен.

…наехали на курень. — Курень (мот. хурээ — кольцеобразный) являлся основной формой кочевания в первобытной общине монголов; в один курень входило около тысячи кибиток-семей; кочуя с места на место, монголы обязательно располагались кольцом, в центре которого устанавливалась юрта вождя племени; в условиях формирования новых патриархально-феодальных отношений курень постепенно утрачивал свое хозяйственное значение, но сохранял оборонное (круговая форма обороны). Вот что по этому поводу писал русский монголовед Б. Я. Владимирцов:

«Наши источники позволяют различать два вида кочевья у монголов XI–XII вв. С одной стороны, жили и кочевали более или менее большими группами; с другой — наблюдается явление противоположное: отдельные семьи кочуют в одиночку, изолированно или небольшими объединениями… Кочевавшие обществом обычно передвигались одним табором и останавливались одним становищем. Стойбища такие иногда насчитывали несколько сотен юрт.

Стойбища, kuriyen-guriyen по-монгольски, образовывались из скопления айлов, по-монгольски ayil, т. е. кочевых стоянок или кочевых дворов, состоявших из отдельных юрт и телег-кибиток… Итак, монголы XI–XII вв. кочевали или айлами, или куренями. Если, с одной стороны, некоторым было удобнее кочевать изолированно, айлом, то, с другой стороны, при других обстоятельствах было страшно и опасно быть исключением из стойбища, куреня. В данном случае обнаруживается одно из важных противоречий кочевой жизни вообще.

Богатому скотом кочевнику, и особенно коневоду, неудобно кочевать в большом обществе, заботы о своих стадах и табунах заставляют его искать более привольного существования отдельным айлом… Но кочевание айлом, т. е. небольшой изолированной группой с большим количеством скота, возможно только при условии общей безопасности. Подобное положение делается невыносимым при наездах, грабежах, войнах. Приходилось поэтому искать выход: разбивали большие курени на малые, сами владельцы жили и кочевали куренями, а стада свои, главным образом табуны, держали айлами. Соединение куренного хозяйства с айльным представлялось, по-видимому, монголу XI–XII вв. самым идеальным» (Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. — В кн.: Владимирцов Б. Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов. М.: ИФ «Восточная литература» РАН, 2002. С. 332).

С. 74. Укрюк — березовый шест с ременной петлей для ловли лошадей.

С. 76. И вот поехал Тэмужин вместе с Бэлгудэем на реку Керулен, дабы разыскать суженую свою — Бортэ ужин. — В хронике Саган сэцэна «Эр-дэнийн товч» сообщается, что Тэмужин отправился за своей невестой Бортэ в год Желтой собаки, т. е. в 1178 году, когда ему было семнадцать лет. Немецкий монголовед П. Рачневский в книге «Чингисхан: жизнь и наследие» пишет, что Тэмужин отправился за невестой, когда ему было пятнадцать лет, т. е. достигнув по тогдашним монгольским меркам совершеннолетия (цитируется по монгольскому изданию этой книги, вышедшей в 2006 году в Улан-Баторе, с. 21).

С. 76. …Борчу стал верным нукером Тэмужина. — Источники по истории монголов довольно часто упоминают о дружинниках, т. е. свободных лицах, служащих вождям и предводителям родов и племен, главным образом в качестве воинов… Древнемонгольские дружинники назывались nohod-nokud — «друзья», от единственного числа nohor-nokur — «друг». Таких nokud-нукеров мы встречаем и у древнемонгольских ханов, и у разных багатуров и других предводителей кланов, поколений и племен, причем отличительной особенностью является то, что нукеры служат вождю другого, хотя порой и родственного рода… Одним из отличий службы нукера было свободное принятие обязанностей по отношению к своему господину. В древнемонгольском обществе nokor не был подданным или наемником господина, поуап'а; он свободный воин, обязавшийся служить своему вождю, который становится для него «законным» господином. Чингисхан захотел взять себе в нукеры Борчу, с которым он незадолго перед тем познакомился. Борчу, ставший впоследствии одним из самых выдающихся сподвижников Чингисхана, принадлежал к аристократическому роду арулад и был сыном богатого человека. Когда за ним приехали от Чингиса с приглашением идти в «друзья» — nokor, он немедленно отправился к тому, не переговорив даже со своим отцом… Древнемонгольские нукеры прежде всего являются военными слугами вождей, nokod — военная дружина при ханах… Монгольский предводитель XI–XII вв. всегда, во всех случаях своей жизни неразлучен со своими нукерами, они всегда, в том или другом количестве, при нем; они составляют его свиту. Нукер в ставке своего предводителя оказывается прислужником, на войне или во время набега он воин, во время облавных охот — он помощник; он заведует всегда чем-нибудь, наблюдает, он состоит в свите; он же является ближайшим другом и советником своего предводителя». (Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. — В кн. Владимирцов Б. Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов. М.: ИФ «Восточная литература» РАН, 2002. С. 382–389).

…отправился к хэрэйдского народа владыке Ван-хану. — Племя хэрэйдов, которое в конце XII века возглавил Ван-хан (Торил-хан), было известно издревле. Китайский историк Цю Шоу Сынь сообщает, что народ, именовавшийся в то время хэрэйдами, ранее входил в древнетатарское межплеменное объединение под названием «татары девяти родов». Исторические хроники свидетельствуют о тюркском происхождении хэ-рэидов, однако в конце XII века этот народ был монголоязычным.

В VII–IX веках хэрэйды кочевали западнее озера Байкал, в районе реки Хэм. В дальнейшем ушли на юг и в XII–XIII веках располагались между Хангайским и Хэнтийским хребтами, в долинах рек Орхон и Туул. На западе хэрэйды граничили с найманами, на севере, по реке Селенге — с мэргэдами, на юге — с онгудами. У хэрэйдов были тесные взаимоотношения с соседями. Прежде всего выделим их отношения с чжурчжэньской империей Цзинь, которой хэрэйды платили дань и поэтому могли рассчитывать на помощь и поддержку. Это не могло не способствовать повышению авторитета хэрэйдов и самого Торил-хана в глазах других монголоязычных племен. Прочные связи установились у хэрэйдов с уйгурами, наиболее культурным из тюркских племен того времени, и найманами. В среде хэрэйдской знати было распространено христианство несторианского толка. Легенду о восточном «пресвитере Иоанне», в которую европейцы того времени свято верили, многие ученые связывают именно с именем Торил-хана. В XII–XIII веках племя хэрэйдов представляло собой мощный родо-племенной союз. Последнее обстоятельство, а также побратимство отца Тэмужина, Есухэй-батора, и Торил-хана предопредилили обращение семнадцатилетнего Тэмужина к вождю хэрэйдов, Торил-хану, в котором он видел надежную опору на этом этапе своей жизни.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чингисиана. Свод свидетельств современников"

Книги похожие на "Чингисиана. Свод свидетельств современников" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "А. Мелехина Пер., сост. и коммент. - Чингисиана. Свод свидетельств современников"

Отзывы читателей о книге "Чингисиана. Свод свидетельств современников", комментарии и мнения людей о произведении.