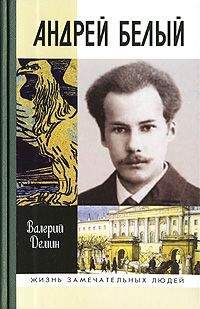

Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Книга 1. На рубеже двух столетий"

Описание и краткое содержание "Книга 1. На рубеже двух столетий" читать бесплатно онлайн.

Первая книга мемуарной трилогии Андрея Белого (1880–1934) «На рубеже двух столетий» посвящена воспоминаниям о семье, об отрочестве писателя, о поливановской гимназии. Большое место занимает в книге описание профессуры Московского университета начала XX века.

Общественный голос я чувствовал; и за него уж хватался, поддержки ища, но — без слов; голоса «за» и «против» росли, углублялися: в детстве, отрочестве и юности, пока не лопнул в скандал тихий Боренька, став в один день декадентищем, Андреем Белым. Подозревали меня, не любили уже инстинктивно: Лясковская, Янжул; и многие у Стороженок; у Усовых чувствовал дома себя; Павлов, Умов, Буслаев, Лопатин-старик (отец Л. М. Лопатина, очень меня не любившего) — те вот друзья; очень странно: «отцы» не любили, а «деды» любили меня. И В. О. Ключевский с лукавой приязнью поглядывал.

Я, судьбой вскинутый на почтеннейшие колени, приглядывался к тем, кто меня сажал на колени; я чувствовал: сажающие суть мой будущий фатум; и хочешь не хочешь, — по-ихнему взвоешь; вот вырасту; добрые «дяденьки» учителями мне станут; и буду надолго при ком-нибудь я состоять, как Лахтин при отце; стороженковским детям то все невдомек; они думают больше о яствах; а я уж задумался над всею будущей жизнью; поэтому-то теребят Склифасовского; а я уж знаю: затереби-ка я милейшего Витольда Карловича Церасского, мило мигающего; он — покажет когда-нибудь, на государственном экзамене вспомнит:

— Не вы ли, Бугаев-студент, теребили меня? И — провалит.

Как будто предчувствовал я: эти милые все знаменитости, рой гуманистов, меня соглашающихся приласкать, вдруг суровые, грозные, яростные, указуя десницами на меня, отдадут свой приказ:

— Без сожаления!

5. Николай Ильич Стороженко

Стороженковские воскресники — «файф-о-клок»; стол гудит разговором; и фрачник приехал: сидит в белом галстуке; дети, мы, — ерзаем: стибриваем со стола леденец, или бублик; иль хвостик бумажный стараемся к фалде пришпилить; возможно здесь все; Николай Ильич нас поощряет к проделкам; на нас повернет толстый, сизый свой нос; и, склонивши огромную лысую голову, напоминающую мне кулич, обрамленный каштановой, почти черной, курчавою бородою, по бородавке ударит пальцем; и после подщелкнет мне:

— Ах ты, кургашка! Ах ты, бранкукашка!

У Николай Ильича «бранкукашки» ведь все: дети, дамы хорошенькие; что понравится, то — «бранкукашка-кургашка»; не страшно мне, — весело у Стороженок; я очень люблю Николай Ильича; глазки малые, карие, мне добродушно подмигивающие; если бы даже шалить не хотел, спровоцировали бы ему самому хвост бумажный пришпилить; хвостик нащупавши, лишь пробормочет:

— Кургашка!

И, даже, привставши, сутулый и грузный, средь нас он отплясывать будет, помахивая синей курткой кургузой, с которой свевается хвостик бумажный, и петь грубым басом средь визга довольных ребят:

— Ша-ша-ша: антраша!

Эти «шашаша-антраша» знаю я (тоже «словечки»); мы, бывало, повизгиваем; Николай Ильич, пересекая столовую из кабинета со свечкой в руке, пробирается; на толстый нос нацепил он пенснэ; лента черная свисла; проходит средь нашего визга, вполне машинально поревывая: «Шашаша-антраша». — Походка подпрыгивающая; точно на спину под куртку мешок запихал: пресутулый; и есть что-то мне в Николай Ильиче от рождественского, добродушного дедушки (возрастом тоже скорее мне «дед»)47.

В «бранкукашках» ходили мы у Стороженок — я, Коля, Маруся и Саша, почти до студенчества; Коля и Саша поздней обозначились, как «бранкукашки» бедовые; уж и делов натворили (сквернейших!); лучше бы не были мы «бранкукашками», чтобы старик этот, уж перед смертью заброшенный и одинокий, не лил слез, дверь притворив в кабинет; гости не видели слез уважаемого «апостола» гуманизма: видела дочь.

Это все началось, когда Ольга Ивановна, мать «бранкукашек», скончалась;48 весь дом был на ней; с ней считались; высокая, очень красивая, стройная и порывистая, мне сочетаньем являлась она темпераментных увлечений со строгостью здравого смысла и бурных стремлений.

Она умерла; «бранкукашки», из деток, из крошек, в отчаянных безобразников переродились; Маруся одна оставалась Марусей; кабы не она, что бы сделалось с Николай Ильичей?

В восемьдесят четвертом году он казался уютным и сказочным; в девяносто четвертом уже он казался мне тряпкою; в девяносто шестом вспомнил я выраженье отца: «Болтуны!» Но чем был и остался навеки: добрейшим, мягчайшим, ни на кого не сердящимся, иронизирующим; дар иронии был в нем; иронизировал он над гостями, над собственным домом, над… собственной позою.

Да, он — позировал!

Он был среднею равнодействующей либералов-словесников; и его «николай-ильичевское» слово имело особенность выглядеть статистическим выводом мнений других, преподносимым ходульно, закрученно, убежденно; он долго молчал; и выслушивал; выслушав, хитро итог подводил; подведя же, лансировал; скажет, — и Гольцев, Чупров, Милюков, Веселовский, Максим Ковалевский, имеющие несогласья друг с другом (лишь в частностях), с ним согласятся; с воскресника слово «крылатое» распространится:

— Сказал Стороженко!

— Вы слышали, что Николай Ильич выдумал? Вовсе не выдумал, — выслушал; выслушав, сообразил,

все учтя, обезличил до «в общем и целом»; и Гольцеву, Иванюкову, Якушкину — Гольцева, Иванюкова, Якушкина ловко вернул, щекотнув самолюбие каждого; этот процесс обезличения шел под флагом высказывания «великого» Стороженки.

Безвольный, как тряпка, весьма легковесный, но хитрый и да — остроумный порой; в отношениях личных — невинный и добрый.

Понятно, что он — возглавлял, обезглавив себя (может, нечего было безглавить); мое впечатление позднейшее: книги почтеннейшего Николай Ильича суть «безглавица» неплодотворная, но добродушная [Очень мало дают его исследования о Роберте Грине, Лилли, Марло; пустоват его курс по истории западной литературы; столь же легковесны его статьи о Шекспире49], уже позднее на книгах двух «львов», Стороженки и Веселовского, выучился я тому, как не надо писать, как не надо осмысливать явления литературные; в этом, действительно, многому я научился; надолго они деформировали во мне потребность в «истории литературы»; теперь лишь стираю с души я следы недоверия к спецам-словесникам; и соглашаюсь, что переборщаю я в страхе своем; теперь пишутся истории литературы иначе; теперь и полезно весьма отмечать их значение в виду засилия формалистических методов; но впечатление от пустоты, доброты, абсолютной никчемности фраз Стороженки так сильно (пронзен на всю жизнь!), что я все еще вижу тот призрак, в который вперялся все детство, всю юность; ведь было же время, когда Алексей Веселовский, Н. И. Стороженко и критик Иванов собой заслонили все подлинное, что писалось, что писано было до них: три кита!

И Москва повисала на них.

Н. И. «влиял» у себя на воскресниках вовсе не так, как Лясковская; та сокрушала железным жезлом; Николай Ильич, «пастырь», пасом был общественным мнением; с видом быка был он, в сущности, только овцою невинною; пересекая своей статистической «средней из всех» этих всех, «всеми этими» выбран был гетманом некоей воображаемой сечи словесного отделения филологического факультета;50 вручили бунчук ему; слабо держался бунчук этот в слабых руках; Стороженку не мыслю я без бунчука на воскресниках; сидит Николай Ильич, стол возглавляет торжественно; дикие споры: сцепился отец с И. Ивановым; оба вскочили; и брызжут слюной друг на друга:

— Позвольте-с!

— Нет, — сами позвольте-с!

Сидит Николай Ильич с гетманским видом, подмигивая на отца, на Иванова, шуточкой сыплет (ее и не слышат отец и Иванов, но слышат два-три тихих чтителя стороженковской мудрости); рука поднята, как бы с бунчуком («бунчука»-то и нет: это — «царское платье» Москвы девяностых годов); весь «бунчук» — тарахтящая и безобидная шуточка; протарахтит, точно пуговицы роговые на пол разроняет:

— Тарах-тахтахтах!

И оглядывает своих чтителей тихих: смешно? Успокойтесь, — смешно, и — доволен, что шуткою с будто бы мудростью, положенной в шутку, от спора ответственного отвертелся; и вместе с тем гетманское достоинство — соблюдено; и у Янжулов, у Веселовских, у Иванюковых расскажут:

— Вы знаете, как отозвался на спор Николай Ильич? Нет, Стороженку любил я совсем за другое: за пляс добродушный его: шашаша-антраша! В «шашаша-антраша» изживала себя незатейливо так юмористика;51 хуже, когда «шашаша» выступало во фраке: с ответственным словом; тогда начинались иные истории, — например: отвергали для Малого театра «Дядю Ваню»52 и провозглашали Потапенко наследником Толстого и Салтыкова; пустенькие водевильчики Щепкиной-Куперник показывали… в пику Чехову; «шашаша-антраша» — удел детской, — не кафедры!

Конечно, на лозунге, вполне либеральном, вполне безобидном, нельзя было много проехать, как на палочке; И «палочка» не фигурирует ныне нигде; удивляюсь, что ездили-таки на «палочке» лет эдак двадцать, и думали: делают дело, в то время, когда в Харькове вовсе никем не отмеченный скромный профессор Потебня [Характерно, что на протяжении 20 лет весьма часто посещая стороженковские воскресники, прислушиваясь к разговорам «великих», я ни разу не слышал упоминаний о бытии Потебни, Александра Веселовского, трудов Кирпичникова] «книжонки» пописывал;53 и Александр Веселовский работал:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Книга 1. На рубеже двух столетий"

Книги похожие на "Книга 1. На рубеже двух столетий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий"

Отзывы читателей о книге "Книга 1. На рубеже двух столетий", комментарии и мнения людей о произведении.