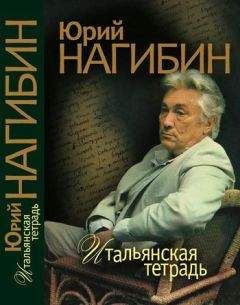

Юрий Нагибин - Итальянская тетрадь (сборник)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Итальянская тетрадь (сборник)"

Описание и краткое содержание "Итальянская тетрадь (сборник)" читать бесплатно онлайн.

Юрий Нагибин – известный русский писатель. Он считал своим долгом сохранять значимость того, что накопил мир за тысячелетия своего существования: архитектуру прекрасных городов, художественные ценности, музеи, памятники старины. Знаток творчества композиторов, музыкантов, художников, он оставил беллетризованные истории их жизни. Их судьбы густо наполнены несчастьями, трагедиями, ошибками и заблуждениями. Крупный человек, по мнению Нагибина, крайне ограничен, эгоцентричен, беспомощен, но живет глубоко, остро чувствует всю трагедию и «махровую пошлость» обыденности… Я. Тинторетто, М. Шагал, П. Чайковский, И. Кальман, С. Рахманинов. Ю. Нагибин писал сценарии документальных и художественных фильмов об их судьбах. Их заказывали советские и американские кинокомпании. «…Раз Нагибин умеет изобразить талант, пусть он и работает», – объясняли они.

Считается, что Пруст в образе Бергота вывел Анатоля Франса, который ему покровительствовал и пользовался в ту пору гипертрофированной репутацией умнейшего и своеобразнейшего писателя Франции. Именно таким выглядит Бергот у Пруста. Остроумная, хотя и вяловатая проза Франса не давала оснований для подобного возвеличивания. Берготом на деле оказался сам Пруст. Но сейчас нам важно другое: в концепции романа Бергот – гений. И этот гений едва не пропустил собственной смерти, завороженный желтым цветом Вермеера. Вот что такое дельфтский сфинкс!

О желтом, красном и коричневом у Вермеера можно писать исследования, но еще лучше – стихи. Когда же Вермеер дарит холсту голубое, хочется благодарить Создателя за ниспосланную благодать.

Литература сильно проникла в живопись, «маленькие голландцы» насквозь литературны, как и русские передвижники, как и адепты академического стиля всех мастей, – они рассказывают; но случается, истинно большие мастера тоже прибегают к языку другого искусства: Рубенс, Делакруа. Вермеер – это торжество живописи, он не знает иного языка, кроме цвета и света.

Но художник такого масштаба не бывает просто функцией отпущенного свыше невесть за какие заслуги дара, в данном случае – невероятно сильно чувствовать свет и цвет мира и уметь воссоздавать солнечное великолепие на холсте. Он еще личность, человек, через которого проходит предельно чувствительный нерв бытия. Вермеер всей кровью ощущал преходящесть, мотыльковую краткость людей вокруг себя, так тянущихся к наслаждению, труду, созерцанию всей «краткой радости дышать и жить», чувствовал собственную хрупкость и недолгость и не мог быть безмятежно веселым, бездумным, не мог полностью раствориться в настоящем. Отсюда таинственный налет печали на его солнечном искусстве. Отсюда такая близость нынешней душе его замерших посреди далекого прошлого фигур.

Мне бы хотелось закончить рассказ о Вермеере одной маленькой историей, случившейся со мной недавно. В истории этой нет ничего важного и поучительного, но, думается, любой штришок к несуществующему портрету художника чего-то стоит.

В последние годы у нас то и дело возникают новые издания, исчезающие так же быстро, как и появились. Иногда им удается выпустить один-два номера газеты или журнала, прежде чем уйти в небытие. Не знаю сам почему, но я предпочитаю этих эфемеров традиционным органам печати. Наверное, мне, человеку кабинетному, импонирует легкий дух авантюрного предпринимательства. Недавно, откликнувшись на очередной призыв, я отправился по указанному адресу в Южин переулок, в самом центре Москвы, неподалеку от площади Пушкина. Удивительно, что я, коренной москвич, не только никогда не бывал в этом переулке, но даже не слышал о нем. В адресе настойчиво подчеркивалось: «строение номер 5», что также было непривычно: как правило, ограничиваются номером дома. Все это настроило меня на таинственный лад. Ожидания оправдались, я попал в московское зазеркалье.

Тут царила странная пустынность, выключившая коротенький переулок из суматошливого городского центра. Пешеходы и машины исчезли, старый кирпичный, почерневший от времени дом с заветным номером и названием улицы казался необитаемым.

Я вылез из машины и вошел в подъезд, с усилием оттолкнув глухую дверь на ржавой тугой пружине. Подъезд не был освещен, но откуда-то сверху сочился тощий, бледный, нездоровый свет. Когда глаза привыкли, я обнаружил лестницу, металлические перила и пошел вверх по обшарпанным ступеням, опирая руку о леденящий холод перил. Второй пролет подвел меня к темному коридору. И опять таинственная световая сочь позволила углядеть двери: высокие – деревянные, низенькие – обитые жестью... Последние были без ручек и, похоже, никуда не вели. Первая же деревянная дверь со старинной медной ручкой легко поддалась нажиму и впустила меня в холодную, смрадную щель со стеллажами, заставленными папками. Несло плесенью и сопревшей бумагой. Неприятный живой шорох наполнял спертый воздух хранилища. Я настроил себя на крепкий, бодрый испуг, но ко мне подкрадывался какой-то гаденький ужасик. Я выскочил в коридор.

Я толкнулся в двери еще двух-трех пустующих смрадных помещений и вдруг попал в населенность и свет. Я вздрогнул не только от неожиданности. Мне показалось, будто я вселился в полотно Вермеера. Помните его «Географа» и «Астронома»? Это ведь один человек, только по-разному освещенный. И скупые приметы научных трудов разные: у одного – циркуль, у другого – небесный глобус. Сейчас странный человек дельфтского тайнописца предстал передо мной в яви. В густых тенях казалась бесплотной тощая, сутулая фигура молодого ученого, рыжекудрого и лупоглазого, со вздернутым готическим носом. Он был не то в ученом халате, не то в рясе, остроконечная шапка на рыжих кудрях напоминала клобук. Он повернул ко мне свое аскетическое лицо с выражением приниженного высокомерия и заинтересованной отчужденности.

– Простите за беспокойство, – сказал я, – вы не знаете, где находится пятое строение?

– Пятое строение... пятое строение... пятое строение... – забормотал он, словно приучая себя к непривычному сочетанию.

Под его бормоток я огляделся. Мир этого ученого был куда плотнее населен, нежели вермееровский. Тут были микроскопы, колбы и реторты, горелка с сиреневым пламенем, похожим на мотылька, секстанты, угломеры, циркули, старинный глобус и стеклянный кубок на треноге, в котором Нострадамус вычитывал свои предсказания. И повсюду мерцали, сверкали, сияли, маслянисто тускнели всевозможные минералы – крупными уломками и мелкой россыпью. Это был ученый с не написанной Вермеером картины «Минералог».

– Пойдемте! – вдруг сказал ученый и решительным жестом запахнул халат.

Мы спустились по лестнице и через черный ход вышли во двор. На пустыре торчали пятиэтажные кирпичные коробки, похожие на административные корпуса дореволюционных фабрик.

– Раз, два, три, четыре... пять... – пересчитал он корпуса. – Это должно быть пятым строением.

– Но там нет жизни.

– А где она есть? Но если тут есть хоть какая-то жизнь или силится стать, то лишь в этом доме. Видите, наверху хотели вымыть окно. Все остальное мертво.

И, сказав эти зловещие слова, человек, которого я вынул из старой голландской картины, исчез в дверном проеме, как в черном рембрандтовском лаке.

И тут я решил показать из ответной любезности, что понял его маскарад или сжившуюся с ним личину, и крикнул в черную дыру:

– Привет Вермееру!

Когда, справив свои журнальные дела, я шел через двор к машине, передо мной выросла длинная, гнутая фигура в рясе-халате и клобуке-колпаке – вермееровский ученый муж. В усталом, порыжелом солнце ржавь его волос стала красной, с вкраплениями оттенков бордового – любимая гамма Вермеера.

– Вам! – сказал он, мучительно стесняясь, и капли пота со лба смешивались со слезами на впалых щеках. – Возьмите! Прошу вас! Горный хрусталь!

Он протянул мне сероватый, полупрозрачный брус и, едва я взял его в руку, исчез...

Иногда мне кажется, что ничего этого не было, все-то мне приснилось, и тогда я открываю ящик письменного стола и достаю тусклый, гладкий уломок горного хрусталя.

Кто он такой, даритель этого уломка? Прекрасный безумец? Романтик с ностальгической мечтой о дивном семнадцатом веке? Безобидный ученый чудак? Фанатичный поклонник Вермеера? Городской сумасшедший? Называй его как хочешь, одно остается неизменным: он существует в образе, созданном Вермеером. Много ли случаев такого вот оживления через века грезы художника?

МАРК ШАГАЛ

Любовь – это его еврейская экспансия: по горизонтали – к людям, по вертикали – к Творцу и Вселенной.

Л. БеринскийТеряясь перед громадой многоликого творчества Марка Шагала, прожившего почти столетнюю жизнь, многие искусствоведы пытались свести сделанное им к нескольким главным направлениям, основополагающим темам, но безуспешно: художник не вмещается ни в какую схему.

Пожалуй, наиболее убедительно выглядит соображение о триединстве его творчества: рождение, супружество, смерть. В памяти сразу начинают мелькать бесчисленные картины, рисунки, гравюры, панно и витражи, доказывающие справедливость этого утверждения. Но тут же вспоминаются бесчисленные картины, рисунки, литографии, офорты, панно и витражи, которые – даже с натяжкой – в это триединство не укладываются.

Так же трудно, да что там – невозможно зачислить Шагала в какое-либо художественное ведомство. В разные годы жизни, а порой и одновременно он мог быть реалистом, примитивом, экспрессионистом, сюрреалистом, кубистом; он и в конструктивистах побывал, и супрематизму отдал легкую дань, вот разве что чистого абстракционизма всегда чуждался.

Бывают бессознательные художники, не тревожащие себя раздумьями о природе своего искусства, поющие, как жаворонок по утрам, но Шагал был постоянно и глубоко мыслящим человеком, склонным предавать свои размышления бумаге – и в прозе, и в стихах. Он всегда тяготел к самопознанию и осмыслению окружающего. Его интересовали конкретные люди: творцы и обыватели; его волновала тайна человека, не меньше занимали и «другие народы, вместе с нами угодившие в сеть жизни, в сеть времени»; он общался с Рембрандтом, и услышал, что тот любит его, и с Тинторетто, и с Эль Греко, он вел вечный счет с Богом. В итоге всех размышлений он очень точно и просто назвал главную движущую силу своего творчества: «Принцип моей работы – я люблю людей, каждого человека».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Итальянская тетрадь (сборник)"

Книги похожие на "Итальянская тетрадь (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Нагибин - Итальянская тетрадь (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Итальянская тетрадь (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.