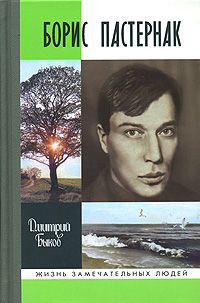

Дмитрий Быков - Борис Пастернак

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Борис Пастернак"

Описание и краткое содержание "Борис Пастернак" читать бесплатно онлайн.

Эта книга – о жизни, творчестве – и чудотворстве – одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем.

Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека. В книге дается новая трактовка легендарного романа «Доктор Живаго», сыгравшего столь роковую роль в жизни его создателя.

Мог ли Пастернак в самом деле остаться в Берлине? Такой вариант рассматривался. Это была лишь одна из возможностей – может быть, самая невозможная, самая отдаленная, на крайний случай; но в Берлине он убедился, что «в случае чего» бежать будет некуда. Отсюда, писал он Боброву, мы выглядим титанами. К нему нежно относился Зайцев, его хвалил Белый, – но эти похвалы только подчеркивали его полную литературную изоляцию: его никто не понимал, он был дружно объявлен «трудным» и даже принципиально необъяснимым. Ему не нравилась литературная обстановка в русском Берлине, беспрерывные склоки и полемики – все это после России казалось ненастоящим. Он вернулся раньше, чем предполагал.

В феврале двадцать третьего Пастернак два дня провел в Марбурге. Это было грустное, грустное посещение. «Я видел Германию до войны и вот увидел после нее, – читаем в „Охранной грамоте“. – То, что произошло на свете, явилось мне в самом страшном ракурсе. Это был период Рурской оккупации. Германия голодала и холодала, ничем не обманываясь, никого не обманывая, с протянутой временам, как за подаяньем, рукой (жест для нее несвойственный) и на костылях. К моему удивленью, хозяйку я застал в живых. При виде меня она и дочь всплеснули руками. Обе сидели на тех же местах, что и одиннадцать лет назад, и шили, когда я явился. Комната сдавалась внаймы. Мне ее открыли. Я бы ее не узнал, если бы не дорога из Окерсгаузена в Марбург. Она, как прежде, виднелась в окне. И была зима. Неопрятность пустой, захоложенной комнаты, голые ветлы на горизонте – все это было необычно. Ландшафт, когда-то слишком думавший о Тридцатилетней войне, кончил тем, что сам ее себе напророчил. Уезжая, я зашел в кондитерскую и послал обеим женщинам большой ореховый торт.

А теперь о Когене. Когена нельзя было видеть. Коген умер».

5

Жена Пастернака была беременна, возвращение морем исключалось – ее постоянно тошнило даже на суше. 21 марта Пастернак в последний раз в жизни простился с родителями и предпоследний – с Западом. Багаж плыл морем, и Пастернака потрясло варварское обращение с его книгами, которые он получил только в ноябре. Родина, по которой он так тосковал, встретила его цензурой – часть изданий задержали. Цензор сказал:

– Да не беспокойтесь, вы человек известный, вам все вернут.

– А если бы был неизвестный? – спросил Пастернак.

Возвращение его и обрадовало, и обескуражило: за полгода, что его не было, режим начал отвердевать и ужесточаться. Маяковский издавал журнал «ЛЕФ»: в первый номер взял пастернаковский «Кремль в буран конца 1918 года», во второй Пастернак предложил новую лирику – и она была отклонена. Печатать любовные сочинения в самом левом и авангардистском журнале дозволялось только Маяковскому, в первом номере опубликовавшему «Про это».

23 сентября 1923 года у Пастернака родился первый сын. Евгения Владимировна рожала в частной лечебнице своего родственника Эберлина, в Климентовском переулке. После родов она была совершенно беспомощна (надорвалась, в первый же день начав мыть полы), и все тяготы быта легли на Пастернака. Он был счастлив рождением сына, но, по собственным неоднократным признаниям, был еще не готов к отцовству; между тем случилось так, что из всех событий двадцать третьего года именно появление первенца было для него счастливейшим. Сын Евгений, необыкновенно похожий на отца и лицом, и голосом, и почерком, – стал его вдумчивым исследователем и верным другом.

«Я бедствовал. У нас родился сын. Ребячества пришлось на время бросить. Свой возраст взглядом смеривши косым, я первую на нем заметил проседь», – сказано в «Спекторском». Надо было определяться – и с заработком, и с позицией, и с отношением к действительности.

Глава XII

1923–1928. «Высокая болезнь». Хроника мутного времени

1

Если не считать неопубликованного стихотворения «Русская революция», наброска о касатке и нескольких сугубо газетных откликов на текущие события, – «Высокая болезнь» была первым обращением Пастернака к тому, что называют общественной тематикой. Поэма стала для Пастернака тем же, чем для Блока «Ямбы» и «Возмездие» – не самые сильные вещи, без которых, однако, сам масштаб его был бы иным.

На эту гражданскую «ямбическую» традицию «Высокая болезнь» и ориентирована. Интересно, что ЛЕФы считали ее крупным своим (общим!) завоеванием – несмотря на ямбы, напыщенность, архаизмы и пр., несмотря даже на то, что первая ее строчка «Ахейцы проявляют цепкость» с легкой руки Маяка стала цеховой пословицей и произносилась, когда кто-то удачно ловил брошенную книгу. Вероятно, «Высокая болезнь» была важным оружием в борьбе с нарождавшейся традицией революционного консерватизма – с искусством, «понятным массам». На этих позициях стояли и пролетарские поэты, и Демьян Бедный, и толпа придворных стихотворцев, в чей адрес Пастернак в «Высокой болезни» высказался вполне определенно:

Благими намереньями вымощен ад.

Установился взгляд,

Что если вымостить ими стихи,

Простятся все грехи.

Такая поэзия кажется Пастернаку кощунственной, оскорбительной для великого момента, переживаемого страной:

Все это режет слух тишины,

Вернувшейся с войны.

(Надо думать, он имел в виду написать «слух страны» – оно и осмысленней, и лучше ложится в размер, но это как раз пример того, как внятная и опасная мысль заменяется «лирической туманностью».)

Попыткой поговорить о современности так, чтобы перед ней не лебезить, так, чтобы не оскорблять ни себя, ни эпоху лестью и конъюнктурщиной, была «Высокая болезнь» – вещь, чуждая всякой благонамеренности и существенно расширявшая границы дозволенного. Во времена, когда эти границы отчетливо начали отвердевать (1924-й и позже), публикация поэмы Пастернака была событием принципиальной важности – ибо доказывала право беспартийного интеллигента, принявшего революцию и отказавшегося от эмиграции, говорить с эпохой на равных, ни под кого не подстраиваясь, присущим ему языком.

2

«По скуке и тупоумию это произведенье вполне совершенное». «Теперь я вижу, что вещь неудачна» – таковы самооценки Пастернака. В поздних автобиографиях он не упоминал поэму вовсе. Мы привыкли приписывать такую сдержанность скромности Пастернака – и часто забываем, до какой степени он знал себе цену. И «Сестру», и «Доктора Живаго» он оценивал, не стесняясь превосходных степеней (поскольку хвалил не себя, а, как он выражался, – «силу, давшую книгу»). Возможно, «Высокая болезнь» – именно тот случай, когда к авторскому мнению стоит прислушаться. Автор оценивал, конечно, не только текст как таковой, но и породившие его заблуждения, и контекст, и эпоху – к двадцатым он ретроспективно относился даже хуже, чем к тридцатым, поскольку они выглядели приманчивее, соблазнительнее.

Лидия Гинзбург вспоминает, что Тихонов перечислял ей шесть приемов «продвижения лирического материала на большие расстояния», но она их не запомнила. Оценим иронию – память у Гинзбург была феноменальная, особенно на филологические теории; формалистка, воспитанница Тынянова, подсмеивается над доморощенным литературоведением Тихонова. О том, почему больше не звучит лирика, Пастернак в ответе на анкету «Ленинградской правды» (январь 1926 года) высказался исчерпывающе: «Стихи не заражают больше воздуха, каковы бы ни были их достоинства. Разносящей средой звучания была личность. Старая личность разрушилась, новая не сформировалась. Без резонанса лирика немыслима». Зафиксировать эту ситуацию («Рождается троянский эпос» – сказано во второй редакции, «Родился эпос» – в первой) и призвана «Высокая болезнь», темой которой, таким образом, становится смерть прежней личности и поиски новой среды. Отсюда и жанр – лироэпический, титаническая попытка удержать большую стиховую вещь без фабулы.

Понадобилось время, чтобы понять: эта прежняя, личная «среда звучания» бессмертна, а вот действительность, чуть было ее не отменившая, уже трещит по всем швам. Пастернак это осознал лишь в конце тридцатых – а до того честно пытался перейти с лирических рельсов на эпические, то есть сознательно загонял себя в то, что считал «жанром второй руки». Есть вещи, сохраняющие обаяние времени, – но не всякое время обаятельно. На «Высокой болезни» лежит отсвет начала двадцатых – и именно по ней видно, до какой степени смутное и даже мутное это было время. «Высокая болезнь», о чем бы она ни была написана, сама по себе есть следствие и симптом болезни – желания жить «в ногу со временем и в тон ему». Многое тут угадано – и то, что угадано, входит в разительное противоречие с тем, что задумано.

3

Вещь имела две редакции – 1923 и 1928 годов; первая появилась в январе двадцать четвертого в ЛЕФе. В ноябрьском «Новом мире» за 1928 год опубликованы так называемые «Две вставки» – фрагмент, начинавшийся со слов «Хотя зарей чертополох…» и до строки «А сзади, в зареве легенд…», и новый финал, с большим отступлением о Ленине. Несколько строф выброшены – частью по идеологическим соображениям, частью по тем же, по каким Пастернак в 1927–1928 годах редактировал большинство ранних стихов: безжалостно выкорчевывались чересчур пышный импрессионизм, невнятица и эмоциональные пережимы. Поэма отчетливо делится на две части – большая экспозиция дает картину предреволюционной и раннереволюционной России, субъективную, беглую, но, как всегда у Пастернака, полную точечных попаданий. Вторая посвящена IX съезду Советов, проходившему в Большом театре с 23 по 28 декабря 1921 года. У Пастернака был гостевой билет на одно из заседаний – там он впервые в жизни увидел и услышал Ленина. Толчком к написанию поэмы был именно контраст съезда и театра:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Борис Пастернак"

Книги похожие на "Борис Пастернак" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Борис Пастернак"

Отзывы читателей о книге "Борис Пастернак", комментарии и мнения людей о произведении.