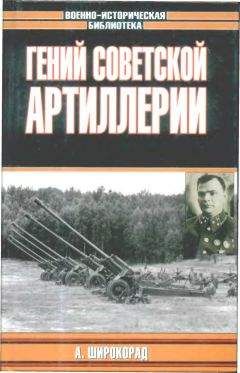

А. Широкорад - Гений советской артиллерии. Триумф и трагедия В.Грабина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Гений советской артиллерии. Триумф и трагедия В.Грабина"

Описание и краткое содержание "Гений советской артиллерии. Триумф и трагедия В.Грабина" читать бесплатно онлайн.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Ствол 180-мм пушки С-23 состоял из свободной трубы, кожуха, муфты, казенника и дульного тормоза. Ствол 210-мм гаубицы С-33 состоял из свободной трубы, кожуха, казенника, закрепленного муфтой, и дульного тормоза. Ствол 280-мм мортиры С-43 состоял из трубы-моноблока и казенника, закрепленного муфтой.

Крутизна нарезов у всех трех систем — постоянная. Затвор — поршневой двухтактный с пластинчатым обтюратором. Действия с затвором, как, впрочем, и все остальные операции с пушкой, производились вручную.

Тормоз отката — гидравлический, каналочно-золотникового типа, с переменной длиной отката, зависящей от угла возвышения. Накатник гидропневматический.

Подъемный механизм имел один сектор и две скорости наведения. Поворотный механизм секторного типа был расположен на лобовой коробке верхнего станка. Уравновешивающий механизм гидропневматического типа.

При переводе пушки из походного положения в боевое колеса вывешивались с помощью гидравлических домкратов. Стрельбу можно было вести только с сошниковых опор. Сошниковые опоры включали в себя две центральные опоры и четыре боковые. Для стрельбы система устанавливалась на ровной площадке размером 8 на 8 м, по возможности с твердым грунтом. При установке пушки на мягком грунте использовались специальные балки, закапываемые в грунт. Пушка лобовой коробкой нижнего станка устанавливалась на балку и крепилась к ней цепями.

Подрессоривание переднего и заднего ходов системы — торсионное. В боевом положении передний ход отделяется от станин и отводится вместе с тягачом в укрытие. Возка системы — нераздельная с оттянутым стволом.

Прицельные приспособления состояли из механического прицела С-85 с орудийной панорамой ПГ-IM и прицельной трубки МВШП для прямой наводки пушки.

Большой дуплекс

Красная Армия в годы Великой Отечественной войны практически не имела артиллерии особой мощности. Поэтому уже в 1945 г. в ЦАКБ была начата разработка орудий особой мощности.

В.Г. Грабин счел целесообразным создать дуплекс в составе 210-мм дальнобойной пушки и 305-мм гаубицы взамен малосерийного дуплекса из 210-мм пушки Бр-17 и 305-мм гаубицы Бр-18. В 1945 г. этот дуплекс получил шифр Н6.565.

Грабин по привычке решил подстраховаться, и дуплекс разрабатывался в двух вариантах: в самоходном и буксируемом. В последнем случае система перевозилась на трех повозках.

В 1945 г. возникла идея превратить самоходный вариант дуплекса в триплекс, введя в его состав 500-мм мортиру. Но по неясным причинам в план 1946 г. эта мортира не попала.

В 1946 г. работы по 210-мм пушке велись под шифром Г-18-110, а по 305-мм гаубице — под шифром Г-18-110Г. Те же орудия, установленные на артсамоход завода № 174, шли под индексом C-123-III (не путать с пусковой установкой С-123 для ракетного комплекса «Луна»). Документации на самоходный вариант дуплекса автор не нашел, но, судя по косвенным данным, этот вариант закончился на стадии эскизного проекта. Далее речь будет идти только о буксируемом варианте дуплекса.

В 1948 г. вновь возникла идея обратить дуплекс в триплекс, но на сей раз включить не 500-мм мортиру, а 280-мм пушку-гаубицу. Тем не менее в служебной документации систему по-прежнему именовали дуплексом, чтобы не путать с триплексом С-23.

В начале 1948 г. институт выполнил аванпроект дуплекса, а в ноябре того же года сдал в ГАУ его технический проект, получивший шифр Г-0914.

В течение всего 1949 г. в ЦНИИ-58 происходила доработка технического проекта по замечаниям Арткомитета ГАУ и ТУМВ и была начата разработка чертежей.

Стволы 210-мм пушки и 305-мм гаубицы состояли из свободной трубы, кожуха и казенника. Крутизна нарезки обоих стволов была постоянной. Затворы — поршневые двухтактные с ручным приводом. Ствол гаубицы был оснащен дульным тормозом, представлявшим собой цилиндр с круглыми отверстиями.

Лафет стал единым для обоих орудий. Тормоз отката — гидравлический веретенного типа с переменной длиной отката. Накатник и уравновешивающий механизм — гидропневматические.

Подъемный и поворотный механизмы работали от электропривода, но был предусмотрен и ручной привод. Питание электродвигателей системы производилось от генератора постоянного тока мощностью 50 кВт, смонтированного на кране, осуществляющем перевооружение (переход из походного положения в боевое и обратно).

Заряжание обоих орудий — картузное. Заряжание снаряда в гаубице производилось с помощью специального механизма, снабженного электроприводом. Заряжание снаряда в пушке производилось ручным досылателем. Заряды в обоих орудиях досылались вручную.

Лафет по устройству близок к лафетам полевых орудий. Станины раздвижные, крепление их с грунтом производилось с помощью зимних забивных сошников (подобно С-23) и летнего сошника лобового бруса.

Перевооружение обеих систем производилось с помощью автоматического крана грузоподъемностью 20 т.

В начале 50-х гг. орудиям дуплекса присвоили индексы ЦНИИ-58: 210-мм пушку стали именовать С-72, а 305-мм гаубицу — С-73. В 1954 г. 280-мм пушке-гаубице, которую предполагалось установить на лафете дуплекса, присвоили индекс С-90.

Десятого июля 1947 г. Министерство вооружений приказом № 212 включило в план работ на 1948 г. изготовление двух 210-мм пушек и двух 305-мм гаубиц на едином лафете («Большой дуплекс») с повозками. Однако в ЦНИИ-58 к изготовлению орудий сумели приступить не ранее 1950 г.

Любопытная деталь — автору не удалось найти документов, где бы прямо указывался завод-изготовитель опытных образцов С-72 и С-73. По косвенным данным, опытные образцы были изготовлены на заводе «Баррикады».

Пушка имела картузное заряжание. Вес полного заряда составлял 65,8 кг (первого заряда — 53,8 кг, второго — 39,6 кг и третьего — 31,8 кг).

Обе системы перевозились на трех отдельных повозках в разобранном виде. Повозки для пушки имели индекс С-74, а для гаубицы — С-75. Данные повозок приведены в таблице № 58 Приложений: в системах С-74 и С-75 отличались только повозки ствола.

Для перевода орудия из походного положения в боевое и обратно системе был придан специальный автомобильный кран со стрелой и автомобиль МАЗ-200.

280-мм пушка-гаубица С-90 в боевом положении имела вес 62 т. Угол вертикального наведения составлял от 0° до +70°, угол горизонтального наведения равнялся 50°. Скорострельность, время перехода из походного положения в боевое, скорость возки и т. д. были те же, что и у орудий дуплекса. В боекомплект С-90 входили фугасный снаряд весом 246 кг и бетонобойный снаряд весом 395 кг. Начальная скорость и дальность стрельбы для фугасного снаряда составляли соответственно 820 м/с и 30 км, а для бетонобойного — 525 м/с и 19,2 км.

Заводу «Баррикады» был дан заказ изготовить ствол 280-мм пушки-гаубицы С-90 и наложить его на лафет «Большого дуплекса» к 1 июня 1955 г.

В период с 29 января 1953 г. по 30 ноября 1954 г. на полигоне Ржевка под Ленинградом были проведены заводские испытания опытного образца 305-мм гаубицы С-73. По результатам заводских испытаний в ЦНИИ-58 провели доработку опытного образца. После этого гаубица 27 ноября 1956 г. вновь поступила на Ржевку.

Стрельбы из гаубиц производились с 26 марта по 7 декабря 1956 г., а также 10—13 мая 1957 г. Всего с начала испытаний из гаубицы был произведен 621 выстрел, из них 100 выстрелов на усиленном заряде (полный заряд, нагретый до температуры 40°С).

При стрельбе подъем снаряда производился с помощью крана заряжания, а досылка его в канал ствола производилась вручную с помощью досылателя. Заряжание заряда в камору производилось вручную. Исключением была стрельба 13 мая 1957 г., когда заряжание производилось с помощью механизма заряжания.

Судя по отчету, гаубица стреляла отлично, но руководство полигона настроено было к ней крайне недоброжелательно. Начальник полигона генерал-майор Бульба не сумел указать ни одного недостатка в ходе испытаний гаубицы. Но ему не нравилось, что перевооружение системы невозможно без крана АК-20, который-де имеет низкую проходимость и т. д. В отчете об испытаниях было написано: «Войсковая часть № 33491 считает, что если имеется необходимость в орудии с баллистическими характеристиками гаубицы С-73, то ее качающуюся часть целесообразно наложить на артсамоход типа объекта 271».

Слов нет! Ведь в Финскую и Великую Отечественную войны СССР остался без 305-мм гаубиц особой мощности из-за такой же блажи Тухачевского и К°, которые в свое время потребовали переделать разборный буксируемый дуплекс Б-23 (305-мм гаубица и 203-мм пушка) в самоходные установки СУ-7. Работы шли с 1931 г. по апрель 1938 г., когда выяснилось, что 106-тонную СУ-7 не держали обычные мосты, ее не могли перевозить по железной дороге и т. д. В итоге работы пришлось прекратить. После огромных и неоправданных потерь в Финской войне у нас приступили к работам над буксируемой разборной 450-мм гаубицей Бр-23, но завершить их помешала война.

Предлагая наложить С-73 на «артсамоход типа объект 271», генерал Бульба не уточнил, во сколько это обойдется государству и сколько займет лет. А главное, что артсамоход (406-мм пушка СМ-54) был монстром, который не мог пройти по обычным мостам и под ними, не вписывался в улицы городов, не мог пройти под линиями электропередачи, не мог перевозиться на железнодорожной платформе и т. п., поэтому так и не был принят на вооружение. Другой вопрос, что пушку СМ-54 проектировало «родное» для генерала ленинградское ЦКБ-34, в том же городе на заводе «Большевик» ее изготовили, а артсамоход создали на Кировском заводе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Гений советской артиллерии. Триумф и трагедия В.Грабина"

Книги похожие на "Гений советской артиллерии. Триумф и трагедия В.Грабина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "А. Широкорад - Гений советской артиллерии. Триумф и трагедия В.Грабина"

Отзывы читателей о книге "Гений советской артиллерии. Триумф и трагедия В.Грабина", комментарии и мнения людей о произведении.