Владислав Корякин - Русанов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

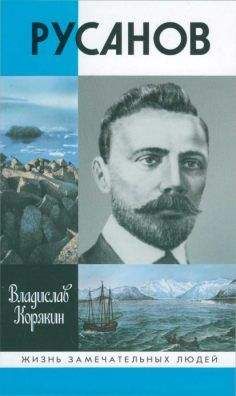

Описание книги "Русанов"

Описание и краткое содержание "Русанов" читать бесплатно онлайн.

Владимир Александрович Русанов (1875–1913) — выдающийся исследователь Русского Севера и отважный путешественник Крупный геолог, он первым обратился к непосредственному изучению Шпицбергена и Новой Земли Он стал первым в плеяде наших соотечественников, которые проложили дорогу к освоению ископаемых богатств Заполярья

Человек сложной и трагической судьбы, работы которого получили международное признание уже при жизни, Русанов остался для русских полярников примером блестящего организатора и отважного ученого, сумевшего предопределить многие достижения российской науки.

Посол Священной Римской империи Сигизмунд Герберштейн, в первой половине XVI века долгое время живший в Московии, в своей книге уделил много внимания самым отдаленным окраинам страны местопребывания: «Ледовитое море на широком пространстве тянется вдаль за Двиною до самых устьев Печеры и Оби, за которыми, говорят, находится страна Енгронеланд. Судя по слухам, я думаю, что она отчуждена от сношений и торговли с нами как по причине высоких гор, которые покрыты постоянными снегами, так и вследствии постоянно плавающего по морю льда» (1866, с. 179–180). Ориентируясь по устьям Печоры и Оби, ясно, что Енгронеланд, по Герберштейну, не что иное, как Новая Земля. Так что, никакая она, с точки зрения историка, не новая, а достаточно древняя — по крайней мере, это наиболее старый из известных нам российских полярных архипелагов, причем название ему было дано поморами, очень своеобразной ветвью российского народа, единственного сообщества из россиян, чья жизнь была изначально связана с морем. Произошло это так.

На рубеже I и II тысячелетий с ухудшением климатических условий Господин Великий Новгород чаще стал испытывать недостаток в хлебе и других пищевых продуктах, поставляемых земледелием. А дальше повторялась ситуация, известная по Скандинавии, — избыток населения был вынужден покинуть родные места и искать пропитания на стороне. Древние скандинавы (викинги и норманны) именно по этой причине переплыли Атлантику, колонизировав до поры до времени Гренландию и даже Лабрадор (не говоря об Исландии, где они осели навсегда), а другие представители того же племени разбойничали на Средиземноморье. У новгородцев в сложившейся ситуации выбор был еще хуже — на запад не пускали оголодавшие «варяги», на юг — славянские родичи, сами с голодухи затянувшие пояса потуже. Оставался один путь — в Заволочье, как называли необжитые места к северо-востоку от границ бассейна Ильменя и Волги. И потянулись туда не от хорошей жизни большие и малые ватаги рисковых и активных людишек, которым нечего было терять на родине, на своих лодках-ушкуях, за что и прозвали их ушкуйниками. На новых землях они частично смешивались с чудью и югрой, предками современных коми и ненцев, частично оседали, чтобы заняться земледелием. Однако северные земли не отличались плодородием и не всегда были пригодны для животноводства. Волей-неволей пришельцы все чаще обращались к охоте, пушному промыслу, рыболовству, а с выходом к побережью Северного Ледовитого океана к добыче морского зверя. Выбив зверя, приходилось искать новые охотничьи угодья, сниматься с обжитых мест и искать новые промысловые участки в самых отдаленных северных землях. А на путях, пройденных разведчиками, основывались крепости-монастыри да малые и большие городки: Вологда (1147 год), Великий Устюг (1207), Холмогоры (XI век), Пустозерск (1499), Кола (1502 год) и многие другие. Пока Москва и Новгород решали свои проблемы огнем и мечом — кому володеть и править на Руси, народишко в Поморье осваивал морское дело, прокладывал таежные тропы по волокам на Югру и за Камень (в Зауралье), подчиняя чудь да югру, где миром, а где силой, вдали от центральной власти, где силу постепенно забирала Москва. Поморы рано осознали свою особую роль на Руси в качестве открывателей Севера, в том числе и на море-океане — достаточно вспомнить землепроходцев XVII века: пинежан Семена Дежнева и Михаила Стадухина, мезенца Исая Игнатьева, холмогорца Федота Попова, устюжанина Василия Пояркова и многих-многих других. В то время именно Север принял на себя миссию по расширению Руси, ибо центр Московского государства, в потрясениях Смутного времени утративший значительную часть населения от сражений и голода на рубеже XVI–XVII веков, едва ли был способен на подобное. Отсюда традиционная внутренняя независимость и особая непоказная исконная гордость северян, не очень понятная людям из средней полосы России. Далеко не всегда эти народные качества были по нраву представителям центральной власти, которая традиционно мучилась вопросами — а не учинят ли их северные подданные какое «воровство», не перекинутся ли к заморским «немцам», не покажут ли им запретные пути-дороги?.. Однако сами поморы знали, что пришельцам с их европейскими замашками на Севере не удержаться. Потому с иноземцами поморы вели себя соответственно — от них не бегали, все полезное на ус наматывали, себя не роняли, но и своих достижений не скрывали. Надо сказать, что представители западных морских держав, как люди практичные, быстро уяснили, кто в этих негостеприимных водах и на пустынных берегах первый, а кто — второй, и не пытались изменить сложившуюся ситуацию в свою пользу.

Западноевропейские моряки в своих поисках Северо-Восточного прохода в Китай и Индию просто не могли миновать Новой Земли. Первым здесь в 1556 году оказался английский шкипер Стивен Борро, который отметил интенсивное российское мореплавание в наших северных водах и целый ряд других важных для нас обстоятельств, в частности свободное отношение русских с иностранцами. Так, во время стоянки в Коле «к нашему борту причалила русская двадцативесельная ладья, в которой было 24 человека. Шкипер ладьи поднес мне большой каравай хлеба, 6 кольцевых хлебов, которые у них называются калачами, 6 сушеных щук и горшок хорошей овсяной каши… Он заявил мне, что отправляется на Печору… Пока мы стояли на этой реке, мы ежедневно видели, как по ней спускались вниз много русских ладей, экипаж которых состоял минимально из 24 человек, доходя на больших до 30. Среди русских был один, по имени Гавриил… он сказал мне, что все они наняты на Печору на ловлю семги и моржей; знаками он объяснил мне, что при попутном ветре нам было всего 7–8 дней пути до реки Печоры, и я был очень доволен обществом русских. Этот Гавриил обещал предупреждать меня о мелях, и он это действительно исполнил…

Мы выехали из реки Колы со всеми русскими ладьями. Однако, плывя по ветру, все ладьи опережали нас; впрочем, согласно своему обещанию, Гавриил и его друг часто приспускали свои паруса и поджидали нас» (1937, с. 100–101) — важное свидетельство о состоянии русского мореплавания того времени представителем страны, претендовавшей на звание владычицы морей. Знакомство с Новой Землей произошло позднее, после посещения англичанами Печоры в самом конце июля.

«Во вторник, 28-го, мы плыли к западу вдоль берега при сильном северо-западном ветре. Я уже собирался стать на якорь, как увидал парус, выбегавший из-за мыса, у которого мы думали стать на якорь. Я послал шлюпку навстречу; подойдя друг к другу, шлюпки вступили в разговор и начальник русской шлюпки сказал, что он был вместе с нами на реке Коле и что мы проехали дорогу, которая ведет на Обь. Земля, у которой мы находились, называется “Нова Зембла”, т. е. Новая Земля (New Land)… и добавил, что на Новой Земле находится, как он думает, самая высокая гора в мире и что Большой Камень, находящийся на Печорском материке, не идет в сравнение с этой горой» (1937, с. 107).

В описании этой встречи есть два важных момента: во-первых, поморы и англичане настолько понимали друг друга, что сумели донести друг для друга смысл русского топонима Новая Земля, и во-вторых, русский моряк явно бывал на севере Новой Земли, где видел высокие горы, значительно превышавшие Большой Камень — современные отроги Пай-Хоя, которые, скорее всего, он мог наблюдать только с моря, причем на значительном расстоянии.

Другой участник плавания 1556 года Ричард Джонсон главные результаты вояжа отразил так: «К северо-востоку от Печоры находится Вайгач… За Вайгачом находится земля, называемая Новой Землей, очень большая, но людей на ней мы не видели» (1937, с. 114). Наконец, брат шкипера, Уильям Борро, позднее составил карту, на которой впервые показал часть Новой Земли с губой Саханиха на самом юге архипелага, что совпадает и с широтой, измеренной английскими штурманами.

Борро, установив знакомство русских с Новой Землей, тем не менее еще не обнаружил их присутствия на архипелаге, хотя в более поздних английских документах, относящихся к 1584 году, говорится, что «холмогорцы ездят на Новую Землю ежегодно» (Визе, 1948, с. 16). Встречаются в зарубежных источниках и более удивительные сведения о деятельности в то время русских на Новой Земле. Так, англичанин Кристофер Холмс, торговый агент, проживавший в Вологде, сообщил в 1584 году, что русские используют для плавания к Оби путь через таинственный Matthuschan Yar — очевидно, Маточкин Шар в искаженной английской транскрипции, — откуда добираются до цели всего за пять суток.

Спустя сорок лет с Новой Землей познакомились голландские моряки, причем при драматических обстоятельствах, поскольку им первым из западноевропейцев пришлось испытать прелести зимовки в условиях Арктики. Три плавания в самом конце XVI века с целью все того же поиска путей в Китай и Индию в истории полярного мореплавания связывают с именем голландца Виллема Баренца.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русанов"

Книги похожие на "Русанов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владислав Корякин - Русанов"

Отзывы читателей о книге "Русанов", комментарии и мнения людей о произведении.