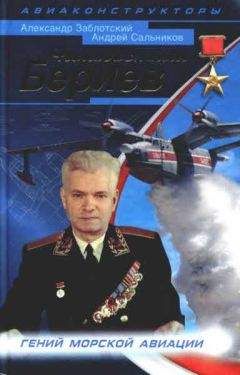

Александр Заблотский - Неизвестный Бериев. Гений морской авиации

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Неизвестный Бериев. Гений морской авиации"

Описание и краткое содержание "Неизвестный Бериев. Гений морской авиации" читать бесплатно онлайн.

Г. М. Бериева с уверенностью можно назвать самым незнаменитым великим авиаконструктором — широкой публике известно о нем до обидного мало, хотя в своей области Георгий Михайлович не знал себе равных, будучи создателем настоящих авиашедевров — от самого массового предвоенного отечественного гидросамолета МБР-2, который оказался эффективнее многих боевых кораблей, до первой реактивной летающей лодки Р-1; от катапультного разведчика КОР-2, предназначавшегося для «Большого океанского флота», до реактивного разведчика-торпедоносца со стреловидным крылом Бе-10; от легендарного Бе-12 «Чайка», по праву считавшегося лучшим самолетом-амфибией своего времени, до крылатых ракет.

Эта уникальная книга — лучшая на сегодняшний день творческая биография великого авиаконструктора, основанная на эксклюзивных материалах закрытых архивов, включая еще недавно совершенно секретные акты военной приемки, и предоставляющая исчерпывающую информацию обо всех разработках прославленного КБ, как серийных, так и опытных.

Опыт эксплуатации Бе-12НХ на Курилах показал, что этот, несомненно, нужный в этом регионе самолет требует особого внимания к подбору и подготовке командиров амфибий, а также дополнительной теоретической и летной подготовки остальных членов экипажа. Но заниматься этим на государственном уровне тогда никто не захотел, поэтому переоборудованная в Бе-12НХ еще одна амфибия (серийный № 9601505, бортовой № 96) находится на стоянке заводского аэродрома в Таганроге.

ГИДРОЛЕТ БЕ-1

С начала 1960-х гг. в конструкторском бюро Г.М. Бериева проводился ряд научно-исследовательских работ по экранопланам. Из них следует отметить семейство сверхбольших экранопланов, спроектированных под руководством А.Г. Богатырева, и проект экраноплана-авианосца. По последней теме, начиная с 1963 г., в ЦАГИ проводился цикл экспериментальных работ по изучению компоновок экранопланов катамаранного типа с подводными крыльями. Для двухлодочной схемы было выбрано несколько вариантов подводных крыльев четырехточечной схеме.

Гидролет Бе-1

В первом варианте, получившем обозначение «А», носовые подводные крылья располагались впереди центра масс, кормовые — за ним. В отличие от судов на подводных крыльях, режим движения гидроэкраноплана отличается тем, что на больших скоростях масса аппарата уравновешивается подъемной силой, создаваемой крылом малого удлинения.

Гидроэкраноплан движется на носовом подводном крыле и воздушном крыле, вследствие чего кормовое подводное крыло находится в воздухе. Полностью моделировать такой режим движения в гидроканале ЦАГИ было невозможно, поэтому испытания разбили на три этапа.

1. Буксировочные испытания в опытном бассейне ЦАГИ при скоростях до 12 м/сек. Цель — выбор схемы подводных крыльев.

2. Испытания крупномасштабной буксируемой модели в открытом водоеме при скорости 20 м/сек.

3. Изготовление самоходной масштабной модели экраноплана-авианосца и исследование на ней принятой схемы подводных крыльев, а также управляемости, устойчивости и мореходности. В качестве силовой установки должен служить турбореактивный двигатель.

Два первых этапа должны были проводиться в ЦА-ГИ. Построить действующую модель поручили ОКБ Г.М. Бериева.

В ЦАГИ были построены две модели — одна в масштабе 1:7 (Модель 6313) и вторая в масштабе 1:4 (Модель 6320). Компоновка последней и послужила базой для изготовления пилотируемой модели, которую в обиходе ОКБ назвали «Гидролетом», а в официальных документах присвоили индекс Бе-1.

Схема гидролета Бе-1

Гидролет разрабатывался в Таганроге инициативной группой молодых конструкторов. Изготавливался он почти целиком из дерева и имел одну силовую установку, состоящую из ТРД чехословацкого производства М701 С-250.

На испытаниях, проходивших в акватории Таганрогского залива в период с июня по октябрь 1965 г., летчик-испытатель Ю.М. Куприянов развил на гидролете скорость 160 км/час. В испытаниях принимали участие заместитель главного конструктора А.К. Константинов, начальник отдела А.Ф. Шульга и специалисты НИО-12 ЦАГИ.

Всего было совершено 16 выходов в море. Восемь пробежек провели в водоизмещающем режиме, сорок — на подводных крыльях, сорок три — на воздушном крыле с отклоненными на 20–25° закрылками.

Угол установки передних крыльев составлял 4°, кормовых — 0°. Перед вторым выходом в море задние крылья установили с углом 2°, но это себя не оправдало, и их вернули в исходное положение. Испытания проводились как в штиль, так и на волне высотой около 0,4 м. Испытатели отмечали, что сильные струи воды, идущие от поплавков в межкорпусное пространство, создают впечатление, что гидролет выходит из воды благодаря им, а отнюдь не подводным крыльям.

Для уменьшения зазора между задней кромкой крыла и водной поверхностью была почти в два раза увеличена хорда закрылка центроплана, что заметно увеличило создаваемую крылом подъемную силу.

Подводные крылья и воздушное крыло смогли создать подъемную силу, составляющую всего 60 % от общей массы гидролета, хотя, по расчетам, тяги двигателя должно было хватить для вывода Бе-1 на режим экранного полета, в котором подводные крылья не были бы задействованы.

На основании работ по Бе-1 в ОКБ Г. М. Бериева прорабатывался проект 100-местного пассажирского гидроэкраноплана Бе-11. Были изучены варианты установки на него двух двигателей АИ-20, или четырех М337, или такого же числа ТРД НК-7. Дальше предварительных расчетов работы по данному проекту не пошли.

АЭРОФОТОСЪЕМОЧНЫЙ САМОЛЕТ АН-24ФК

В 1964 г. перед ОКБ-49 была поставлена задача создать на базе пассажирского лайнера Ан-24 самолет для аэрофотосъемки Ан-24ФК. Самолет создавался согласно Постановлению СМ СССР № 565–235 от 6 июля 1964 г. и должен был заменить в этой роли Ли-2ФК, ИЛ-14ФК и ИЛ-14ФКМ.

Для Г.М. Бериева и его конструкторского бюро это был непростой период, поскольку падение интереса заказчиков к гидроавиации вынуждает главного конструктора взяться за разработку сухопутных машин различного назначения.

Первоначально машина разрабатывалась в двух вариантах: «А» для гражданской авиации и «Б» для ВВС, однако позже пришли к единой компоновке с различиями лишь в составе фотооборудования и спецаппаратуры.

Аэрофотосъемочный самолет Ан-24ФК

В 1965 г. был закончен эскизный проект, и с 12 по 16 июля 1965 г. прошла макетная комиссия. На опытном производстве ОКБ к лету 1967 г. в вариант Ан-24ФК (изделие «ФК») под руководством ведущего конструктора В. В. Волкова был переоборудован серийный Ан-24 (заводской № 57302003).

Ан-24ФК отличался от пассажирского самолета в первую очередь полностью измененной носовой частью фюзеляжа до шпангоута № 11. Ее расширили и застеклили для улучшения обзора штурмана.

В нижней части фюзеляжа между шпангоутами №№ 21–30 были оборудованы пять застекленных фотолюков, а между шпангоутами №№ 31–33 оборудовали негерметичный отсек для блоков ДИСС-ФК. Изменениям подверглось оборудование самолета, РЛС «Эмблема» и пассажирское оборудование демонтировали, в центроплане установили дополнительные топливные баки, установили подфюзеляжный обтекатель, багажную дверь сняли, а ее проем герметично зашили. Экипаж теперь состоял из семи человек: двух летчиков, штурмана-аэрофотосъемщика, радиста, бортмеханика и двух операторов.

Первый полет Ан-24ФК состоялся с заводского аэродрома в Таганроге 25 августа 1967 г. Экипаж летчика-испытателя И.Е. Давыдова. В июле 1968 г. завершились совместные заводские летные испытания варианта «А» в Таганроге, на летно-испытательной базе ОКБ О. К. Антонова в Гостомеле (вблизи Киева) и на одном из среднеазиатских аэродромов.

С декабря 1968 г. по сентябрь 1969 г. прошли государственные летные испытания в варианте «Б». Всего выполнено 45 полетов, из них по варианту «А» — 32 полета, по варианту «Б» — 13 полетов. На самолете летали летчики-испытатели Ю.Н. Курлин, Ю.Н. Кетов, Б.В. Степанов, В.А. Залюбовский, штурман-испытатель Г.Н. Гуменюк, бортрадист Ю.С. Сумный, ведущий инженер Б.М. Юшков.

Ан-24ФК успешно прошел испытания, и в феврале 1970 г. в варианте «А» его передали в ГосНИИ ГА на государственные летные испытания, которые прошли с 7 апреля по 17 июня 1970 г. (ведущий летчик-испытатель К.А. Романов, ведущий инженер Б.М. Емельянов).

По результатам испытаний было отмечено, что самолет имеет значительные преимущества перед Ил-МФК и ФКМ. В частности, может выполнять аэрофотосъемки в горных и высокогорных районах, имеет более высокую производительность вследствие большой скорости полета, улучшенные условия работы экипажа за счет размещения его в герметизированной кабине и особенно штурмана-аэрофотосъемщика, рабочее место которого теперь располагалось в застекленной носовой части самолета. Наличие доплеровского измерителя угла сноса и путевой скорости обеспечивало более точное самолетовождение.

К существенным недостаткам заказчики отнесли малый, по их мнению, полный запас топлива — 4960 кг (требование увеличить его до 5500–6000 кг поднималось еще на этапе рассмотрения макета), а остальные замечания касались специальной и аэрофотосъемочной аппаратуры и оборудования рабочих мест (начиная от недостаточной вентиляции темной комнаты для перезарядки кассет и заканчивая отсутствием пепельницы на рабочем месте штурмана).

Следует отметить, что большинство нового спецоборудования, например доплеровский измеритель ДИСС-ФК, автомат программного разворота АРП-2 в комплекте с автопилотом АП-28Л1Ф, аэрофотосъемочное оборудование и аэрофотоматериалы проходило государственные летные испытания на Ан-24ФК одновременно с испытаниями самолета.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Неизвестный Бериев. Гений морской авиации"

Книги похожие на "Неизвестный Бериев. Гений морской авиации" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Заблотский - Неизвестный Бериев. Гений морской авиации"

Отзывы читателей о книге "Неизвестный Бериев. Гений морской авиации", комментарии и мнения людей о произведении.