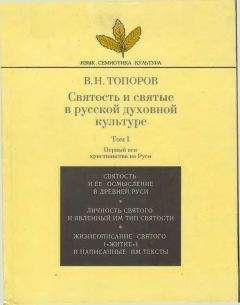

Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Описание и краткое содержание "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре — ее происхождению, выяснению исходного значения слова, обозначающего святость (*svet-), и роли мифопоэтического субстрата, на котором формировалось понятие святости, и прежде всего тому, как после принятия христианства на Руси понималась святость в наиболее диагностически важном персонифицированном ее воплощении — в ее носителях, святых. Как правило, каждая часть книги строится вокруг трех основных тем — а) личность святого, б) тип святости, явленный святым, в) «основной» текст, связанный со святым — его «Житие» или собственное сочинение. Особое внимание уделяется историческому контексту и духовной ситуации эпохи, проблеме творческого усвоения наследия ветхозаветной традиции, греческого умозрения, гностицизма, не говоря уж, конечно, о Новом Завете и святоотеческом наследии. В этом кругу естественно возникают еврейская, греческая, иранская темы. Без них трудно понять специфику явления святости в русской духовной традиции.

Издание осуществлено при финансовой поддержке международного фонда «Культурная инициатива».

Для удобства чтения/понимания неподготовленными читателями и правильного отображения текста на большинстве электронных устройств чтения при верстке электронной версии книги выполнены следующие замены:

1. Буква "ук" заменена на букву "у".

2. Буква "есть" заменена на букву "е".

3. Буква "от" заменена на сочетание "от".

4. Буква "омега" заменена на букву "о".

5. буква "зело" заменена на букву "з".

6. Буква i оставлена, как есть.

7. Буква "ять" заменена на букву "е".

8. Буква "(и)я" заменена на букву "я".

9. Буква "юс малый" заменена на букву "я".

10. Буква "юс большой" заменена на букву "у".

11. Буква "юс большой йотированыый" заменен на букву "ю".

12. Буква "(и)е" заменена на букву "е".

13. Буква "пси" заменена на сочетание "пс".

14. Буква "фита" заменена на букву "ф".

15. Буква "ижица" заменена на букву "и", либо "в" по контексту.

16. При сомнении в правильности использования букв "ер" и "ерь" применено написание в согласии с церковно–славянским словарем.

17. В некоторых случаях для ясности при чтении буква "ерь" заменялась на букву "е" (например: "хрьстъ" заменено на "хрестъ", "крьстъ" на "крестъ", "чьсть" — на "честь").

18. Сербская буква ђ (6-я алфавита) заменена на "ч".

19. бг под титлом заменено на Богъ.

20. члкъ под титлом заменено на человекъ.

(Следует напомнить читателю, что в старо–славянском буква "ь" в середине слова читается как редуцированное закрытое "е"; буква "ъ" читается как редуцированное закрытое "о", а сочетания "шя", "штя" и ряд других читается твердо (как "ша", "шта").

В части этих случаев правка не делалась.

Кроме того, вертикальная черта заменена на косую.

Разрядка шрифта заменена на жирный.

«Русская» идея не исчерпывается, однако, сказанным и не ограничивается СЗБ, являющимся только частью тех древнерусских текстов, которые лишь в своей совокупности могут претендовать на адекватное выражение этой идеи в ее целостности. Именно поэтому лучшее уяснение СЗБ и его идей предполагает учет других основоположных текстов древнерусской литературы, развивающих иные аспекты той же самой идеи. В общем виде можно сказать, что идейным итогом работы русского самосознания в Киеве, начиная с 40–х гг. XI в. и до начала XII в., было формирование трех, в конечном счете связанных друг с другом, идей–концепций, ставших вместе с тем и нравственными императивами русской жизни того времени, так или иначе продолженными в последующем развитии русского самосознания и, в частности, социально–религиозной мысли. Эти три идеи могли бы быть при первом приближении сформулированы следующим образом: 1) единство в пространстве и в сфере власти (ср. «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве» как наиболее представительные выразители этой идеи) [203]; 2) единство во времени и в духе, т. е. идея духовного преемства (СЗБ); 3) святость как высший нравственный идеал поведения, жизненной позиции, точнее — особый вид святости, понимаемой как жертвенность, как упование на иной мир, на ценности, которые не от мира сего (ср. тексты борисоглебского цикла).

Нужно заметить, что идея единства часто берется вне того контекста, в котором она связана с противопоставленной и уравновешивающей ее темой многообразия, инакости. Собственно говоря, идея единства обычно малоактуальна для того, что уже едино. Напротив, многообразное (в частности, это и иное) нуждается в единстве, и высшая форма единства (одновременно и сильная позиция для проверки единства) обнаруживается в случае возможности объединения, сведения к целому максимального множества предельно разнородных элементов. В этом смысле единство может пониматься как указание того предела многообразия, когда еще остаются возможности синтеза элементов в некое целое. Сказанное относится и к идее преемства как единства многого (или иного и своего) во времени, как временного образа единства, и к идее святости, взятой в аспекте общей для всех ориентации на некий единый духовный образец, являющийся своего рода центром в той жизни, которая строится как imitatio Christi.

Все эти три составные части «русской» идеи сложились и успели отчетливо выразиться в отрезке между 1040 и 1120 гг., о чем свидетельствуют соответствующие тексты, указанные выше. Еще интереснее, однако, что сами истоки этих идей можно, кажется, локализовать 40–ми годами XI в. (или, по крайней мере, серединой этого века). Во всяком случае это бесспорно для той идеи, которая нашла выражение в СЗБ. Идея единства, так полно отраженная в «Повести временных лет», по–видимому, может предполагаться уже для ядра «Древнейшего летописного свода» (единство во христианской вере как правдоподобная идея «Сказания о распространении христианской веры на Руси») и во всяком случае для того этапа в развитии древнейшего русского летописания, который связан с деятельностью монаха Киево–Печерского монастыря Никона в 60–е—70–е гг. XI в., и с составлением «Начального свода» около 1095 г. Очень правдоподобно, что к середине XI в. относится и первый вариант идеи святости и святого — тем более, что «Сказание о Борисе и Глебе», по одной из версий, относится именно к этому времени. Во всяком случае связь всех названных идей в концептуальном плане, видимо, подтверждается и фактом их формирования в одном месте и в одно время [204] — в Киеве в середине XI в.

* * *

Появившееся на Руси, в Киеве, в более или менее точно устанавливаемое время, предназначенное для определенной среды и преследующее отчетливые цели, СЗБ стало ярчайшим литературным фактом раннего русского просвещения, связываемого с именем Ярослава Мудрого и красноречиво описанного в летописи (Лавр. 151–153) под 1037 г. (6545):

Заложи Ярославъ городъ великыи. у негоже града суть Златая врата, заложи же и церковь святыя Софья, митрополью и посемь церквь на Золотых воротехъ. святое Богородице Блгвещенье. посемь святаго Георгия манастырь. и святыя Ирины, и при семь нача вера христианьска плодитиса. и раширяти. и черноризьци почаша множитися, и манастыреве починаху быти. и бе Ярославъ любя церковныя уставы. попы любяше по велику, излиха же черноризьце. и книгамъ прилежа и почитая е часто в нощи и въ дне. и собра писце многы. и прекладаше от Грекъ и Словеньское писмо. и списаша книгы многы. и сниска имиже поучащеся вернии людье наслажаются. ученья Божественаго…

с отсылкой к прецеденту, к крещению как «первопросвещенью»:

тако и сь. Отець бо сего Володимеръ [землю] взора, и умячи рекше крещеньемь просветивъ. сь же насея книжными словесы сердца верныхъ людии. а мы пожинаемъ ученье приемлюще книжное, велика бо бываетъ полза от ученья книжнаго. Книгами бо кажеми и учими есмы. пути покаянью. мудрость бо обретаемъ и въздержанье. от словесъ книжныхъ. се бо суть рекы напаяюще вселеную. се суть исходищя м[удр]ости. книгамъ бо есть неищетная глубина… Ярославъ же се якожъ рекомъ. любимъ бе книгамъ. [и] многы написавъ положи в святеи Софьи. церкви… и умножишася прозвутери. [и] людье христьяньстии радовашеся Ярославъ вида множьство церквии. и люди христьяны зело… [205]

Наряду с Ярославом одной из самых ярких фигур этих лет (в частности, и как помощник и даже соавтор Ярослава по составлению Устава князя Ярослава о церковных судах; едва ли случайно, что сразу же после смерти Ярослава Иларион был смещен с митрополичьей кафедры) был Иларион, которому, в согласии с традицией и с обозначением его как автора Молитвы, следующей за СЗБ в Синодальном списке, приписывается авторство «Слова». Окончательных доказательств на этот счет нет, но все, что известно об Иларионе, убедительно говорит в пользу его авторства. Даже если СЗБ оказалось привязанным к имени Илариона позднее (СЗБ не обозначено этим именем ни в одном из известных списков, тогда как Молитва, входящая, как правило, в состав СЗБ, дважды — оба раза в пространной редакции — приписывается Илариону, см. Розов 1961:50; 1963:148), этот выбор представляется на редкость убедительным; едва ли кто из современников Илариона, известных своей литературно–проповеднической деятельностью, может претендовать на право быть автором СЗБ с большими основаниями, чем Иларион. Видимо, правдоподобно предположение, что после того, как Иларион ушел с митрополичьей кафедры, он вернулся в Киево–Печерский монастырь и скорее всего отдался книжному делу. В таком случае могло бы получить подтверждение мнение о тождестве «черноризца Лариона» упоминаемого в «Киево–Печерском монастыре» («книгам хитр писати и съй по вся дьни и нощи писаше книгы в келии […] Феодосия», см. Пам'ятки 1930, т. 4, 49), и митрополита Илариона. В самом деле, и летописные данные подчеркивают «книжность» и благочестивость Илариона, близость его к Ярославу (есть основания думать о причастности Илариона к составлению летописи, ср. Розов 1974, 31–36; известна запись от имени Илариона о поставлении его в митрополиты ГИМ, Синод, собр., № 591, л. 203), связь его со Св. Софией и особенно с Печерским монастырем, выросшим из «печерки», которую «ископа» Иларион и в которой позже поселился Антоний. Ср. под 1051 г. (6559):

Постави Ярославъ Лариона митрополитомъ. Русина. въ святей Софьи. собравъ епископы. И се да скажемъ что ради прозвася Печерьскыи манастырь. болюбивому бо князю Ярославу. любящю Берестовое. и церковь ту сущюю. Святыхъ Апостолъ. И попы многы набдящю. В ниже бе презвутеръ именем Ларионъ муж благъ. книженъ и постникъ. [и] хожаше с Берестоваго на Днепр на холмъ. кде ныне ветхыи манастырь Печерьскыи. [и] ту молитву творяше. бе бо ту лесъ великъ. ископа печерку малу двусажену. и приходя с Берестоваго отпеваше часы и моЛяшеся ту Богу втаине. посемь же Богъ князю вложи въ сердце. и постави и митрополитомь в святеи Софьи, а си печерка тако [о]ста… Антонии же приде Кыеву. и мысляше кде бы жити и ходи по манастыремъ… и приде на холмъ иде бе Ларионъ ископалъ печерку [206]. и возлюби место се и вселися в не. и нача молитися Богу со слезами глаголя. Господи утверди мя в месте семь, и да будеть на месте семь благословенье Святыя Горы…

(Лавр., 155–157).Укорененность Илариона в Киеве и привязанность к нему, восстанавливаемые из летописного отрывка, лучше всего объясняют тот самый ранний в русской литературе панегирический образ Киева (и одновременно первый опыт в жанре городского «предпейзажа»), который дан в СЗБ — как раз в связи с темой Ярослава (Георгия) как продолжателя дела своего отца Владимира:

…иже недоко / ньчаная твоа наконьча… на святость / и освященiе граду твоему, юже / съ всякою красотою украси. / златом и сребромъ. и каме/ніемь драгыимъ. и сосуды че/стными. Яже церкви дивна / и славна всемъ округъниимъ / странамъ. Яко же ина не обря/щется въ всемь полунощи земнеемь въстока / до запада, и славныи градъ / твои кыевъ. величествомъ / яко венцемь обложилъ. / предалъ люди твоа и град. / святеи всеславніи скореи на по/мощь христіаномь святеи Богородици. / еи же и церквь на великыихъ / вратехъ созда. въ имя первааго // господьскааго праздника. святаго благовещеніа… радуися бла/говерныи граде Господь с тобою…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Книги похожие на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."

Отзывы читателей о книге "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.", комментарии и мнения людей о произведении.