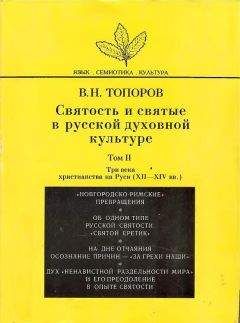

Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"

Описание и краткое содержание "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре. Данный том охватывает три века — XII–XIV, от последних десятилетий перед монголо–татарским нашествием до победы на Куликовом поле, от предельного раздробления Руси на уделы до века собирания земель Северо–Восточной Руси вокруг Москвы. В этом историческом отрезке многое складывается совсем по–иному, чем в первом веке христианства на Руси. Но и внутри этого периода нет единства, как видно из широкого историко–панорамного обзора эпохи. Святость в это время воплощается в основном в двух типах — святых благоверных князьях и святителях. Наиболее диагностически важные фигуры, рассматриваемые в этом томе, — два парадоксальных (хотя и по–разному) святых — «чужой свой» Антоний Римлянин и «святой еретик» Авраамий Смоленский, относящиеся к до татарскому времени, епископ Владимирский Серапион, свидетель разгрома Руси, сформулировавший идею покаяния за грехи, окормитель духовного стада в страшное лихолетье, и, наконец и прежде всего, величайший русский святой, служитель пресвятой Троицы во имя того духа согласия, который одолевает «ненавистную раздельность мира», преподобный Сергий Радонежский. Им отмечена высшая точка святости, достигнутая на Руси.

Цепь «Радуйся!» исчерпана. Третья часть Послесловия и всего «Жития» завершается молитвенным призывом к Тому, Кто всё держит (вся съдержай) в своей власти, к Господу Саваофу, не оставить нас (и да презрить), принять к себе и посетить всех священников, молящихся и приносящих ему приношение, и всех стоящихъ съ страхомъ, и с великымъ вниманиемъ послушающихъ святаго Еуангелиа, и святыхъ всехъ учениа сладкого, и всехъ любовь и смерение имуще, не въздающе зла и противу злу, тружающеся в долземъ деле день паче отъ дне и злыхъ всехъ отбегающе, а къ добродетели правымъ деломъ и трудомъ понужающеся, радующеся и веселящеся о Господи Боже помощи по милости его. И этим всем Он дасть благостыню свою и благодать, избавление отъ всехъ золъ и бесконечного мучение избавит ны.

И это открывает новые возможности для человека в его отношениях с Богом. О них и об ответе–отклике человека на это — последние строки «Жития»:

То бо есть благий и великый даръ милости Его — входъ въ бесконечное царство Господа Бога нашего Исуса Христа съ всеми избранными его, послушающихъ и творящихъ волю Его. Тем же поим и молимся славному отъ всехъ небесныхъ силъ и отъ человгекь, яко въ векы милость Его на всехъ, творящихъ волю Его, яко тому слава и честь, и дръжава, и покланяние Отцю и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и в векы векомъ. Аминь.

К сожалению, о поэтике «Жития» Авраамия почти ничего не писали, а между тем Ефрем был не рядовым агиографом, а выдающимся мастером риторики, чутким к слову и любившим, видимо, «сильные» приемы, их концентрацию в некие констелляции, и эффекты, вызываемые таким акцентированием. Как уже отмечалось, Н. Редков предполагал знакомство Ефрема с греческим языком и поэтикой и риторикой византийских писателей. Тот же исследователь отмечал, что Ефрем «с большим искусством пользуется фигурами, особенно усиления (градации) и противоположения» [114]. О последней фигуре см. выше, а под первой Н. Редков имел в виду случаи типа И ту начата бoле приходити [к Авраамию в монастырь Честного Креста. — В. Т.], и учение его множайшее быти, а врагъ сетоваашеся, а Господь Богъ раба своего прославляаше и съблюдааше на всяко время, благодать и силу подавая рабу своему. И пребысть мало время, и отъ многъ приемля утешение […]. И градация, и противоположения сходны в том, что они как бы обозначают пространство, интервал, степень близости или удаленности (вплоть до полярности) между описываемыми фигурами, явлениями, свойствами, действиями, во–первых, и задают ритм соответствующим фрагментам текста — регулярный и относительно часто заявляющий о себе или редкий, но сильный и весомый. Этот ритм (понятие очень важное в связи с «Житием», особенно в авторской, а не цитатной части) текста, конечно, не может быть объяснен ни только случайностью, ни только свойствами языка, которые должны быть актуализированы и определенным образом упорядочены, чтобы ритмическая структура текста стала отмеченной (хотя бы частично и вероятностно). Но это умение — дело автора, совершаемое или вполне сознательно, или иногда подсознательно, интуитивно, инерционно. Ефрем таким умением, несомненно, обладал и пользовался им. Проблема ритмической организации текста «Жития» слишком специальна, чтобы здесь в нее углубляться, но она должна быть здесь обозначена, поскольку ритм является средством организации существенного числа относительно коротких фрагментов текста. Особую роль в ритмообразовании таких фрагментов играют сочетания или иногда целые цепи однородных грамматических форм, чаще всего имен существительных и глаголов [115], а само ритмообразование, конкретные ритмические структуры предполагают повторение чего–то общего или сходного, иначе говоря, подобия как результата подражания образцу, понимаемому как своего рода матрица.

Подобие и подражание — специализированный и более интенсивный тип повтора, изоморфно обнаруживающий себя и на уровне религиозно–богословской рефлексии (см. выше), и на уровне очевидных смыслов, «разыгрываемых», в частности, в житийных текстах, где подобие, более того, его наиболее сильная форма — преподобие (ср. преподобный, όσιος как особый тип святости, предполагающий следование Христу, в идеальном приближении — подобный Ему), и на уровне языка. Поэтому не приходится удивляться, что ключевой поэтической фигурой в «Житии» Авраамия является сравнение [116]: без него тема подобия оказывается неразрешимой, и что «ключевой» характер ее зависит не от количества сравнений, а от той роли, которую они играют в организации самого текста, как бы воспроизводя на другом материале, другими средствами и на другом уровне изоморфную ей религиозно–богословскую конструкцию. В данном случае, в контексте поэтики и стилистики, речь идет о так наз. как– (яко)–конструкции.

В тексте «Жития» Авраамия она встречается часто — и явно и прикровенно [117], нуждаясь нередко в экспликации, иногда оформляя весьма ответственные места текста. Весьма показательно, что сравнение как прием усвоено Ефремом как принадлежность именно «житийного» (в узком смысле) текста и стиля: яко–конструкции встречаются почти исключительно в «житийных» фрагментах текста в связи с жизненными событиями Авраамия или им самим. Здесь этот прием, как магнит, притягивает к себе художественное, образное, поэтическое. Вне «житийной» части яко–конструкция отмечена в Послесловии, ср.: […] и царьство адово ниспровергъ […] и разруши ныне измаилтескыя языкы, разсыпли и расточи, яко прахъ отъ гумна ветру. Несколько примеров из самой «житийной» части:

и некая жена вельми пресветла сияющи, предстоящи и одежу белу, яко подобну снегу белеиши, дръжащи […] Она же светлою оною ризою яко светомъ одеже и […]; — И кормимъ [Авраамий. — В. Т.] словомъ Божиимъ, яко делолюбивая пчела, вся цветы облетающи и сладкую собе пищу приносящи и готовящи, тако же и вся отъ всехъ избирая и списая ово своею рукою, ово многими писци, да яко же пастухъ добрый, вся сведый паствы и когда на коей пажити ему пасти стадо, а не яко же невежа, неведый паствы […]; — […] являашеся ему […] овогда […] устрашая и претя, яко огнь освещаа и в нощи […] и пакы, яко левъ нападая, яко зверие лютии устрашающе, другое яко воини нападающе и секуще; — Блаженый же бе яко птица ять руками, не умеа, что глаголати — «Господи, не постави имъ греха сего и не попусти на раба твоего предатися в руце ихъ, но укроти и запрети, яко же предъ ученикы на мори ветру повеле умолкнути»; — […] ничьсо же на нь вины не обретающимъ, но бе–щину попомъ, яко воломъ рыкающимъ, тако же и игуменомь; — […] иному же нога обетрися и нача гнити, и претираемей ей, яко отъ тоя и другой тотъ же вредъ прияти; — Приемь же блаженый домъ Святыя Богордица и украси ю, яко невесту красну же и др. Особенно показательны «нулевые» яко–приемы, где уподобление реализуется иными способами. Характерный пример — И се есть подобно помянути повесть некоего отца духовна къ сыну духовну: корабль есмы мы, кормникъ же Богъ, всего мира направляя и спасая своими присными рабы, реку же пророкы и апостолы, святителя и вся учителя Божиа.

Инерция этих сравнений–уподоблений вместе с другими фактами, подчеркивающими роль уподобления–подобия, приводит к напрашивающемуся или возможному выводу: если и не всё в мире и в описываемом его тексте имеет (или реализует) свое подобие [118] или, по крайней мере, может (или нуждается) быть актуализировано, но все–таки существованья ткань сквозная по самой своей идее резонантна и порождает повторения–подобия, сколь бы различно ни воспроизводили они их, держится на них. Потому и соотносимые с этой основой бытия тексты, сами являющиеся подобиями (не важно, усиленными или ослабленными), тоже резонантны, т. е. способны не только воспроизводить, но и усиливать смысл, преодолевать энтропическую тенденцию [119].

Если это верно и дух подобия, в частности, в русской христианской традиции, определял столь многое, начиная с имянаречения, как бы открывающего возможность следования–уподобления, выбора в качестве образца для подражания одного из соименных святых, то закономерно возникает вопрос о том, что в творческой манере и поэтике, риторике Ефрема могли отразиться (вероятно, в трансформированном виде) те или иные особенности стиля его учителя Авраамия Смоленского (ср. выше о некоем притяжении имен Ефрема и Авраамия), подобно тому как в поведении Авраамия Смоленского отразились те или иные черты святого его соименника Авраамия Затворника (IV в.), чье «Житие», составленное почитаемым Авраамием Смоленским Ефремом Сирином, вошло в «Паренисис». И, более того, весьма правдоподобно мнение современного исследователя, что образ, поведение и путь, избранный Авраамием Смоленским, в свою очередь были приняты в качестве поведенческой парадигмы одним из видных деятелей старообрядчества Авраамием (Афанасием) [120] [особо следует отметить, что и мирское имя Авраамия Смоленского и Авраамия, духовного сына Аввакума, было одним — Афанасий]. Сначала юродивый, а затем и инок, писатель, автор «Вопроса и ответа старца Авраамия» и челобитной царю, в частности, и поэт (ср. его «Стихи, или вирши к читателю», 1667 или 1668 г.), сожженный как еретик весной 1672 г. на Болотной площади в Москве, скорее всего сам попал в резонантное пространство своего смоленского соименника и воспроизводил в своем жизненном и религиозном опыте некоторые эпизоды и черты, уже пережитые Авраамием Смоленским или ему присущие. Но и преподобный Авраамий не был вполне независимым в своем выборе: в известной степени он тоже был заложником «авраамиева» поля как некоего относительно индивидуального и промежуточного варианта в серии подражаний и подобий. Жизнь во Христе и со Христом была главным событием жизни Авраамия: тот вариант ее, который был им выбран, как раз и составляет специфику его типа святости.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"

Книги похожие на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"

Отзывы читателей о книге "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)", комментарии и мнения людей о произведении.