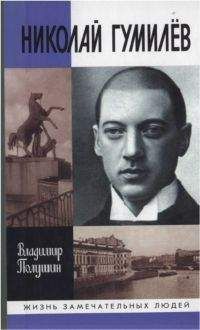

Владимир Полушин - Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта"

Описание и краткое содержание "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта" читать бесплатно онлайн.

Жизнь поэта Николая Гумилёва могла бы стать блестящим сюжетом для авантюрного романа, если бы не закончилась так по-русски трагично — от пули врага. Юношеские попытки самоубийства, воспитание в себе «конквистадора в панцире железном», драматичная любовь к знаменитой поэтессе, чреда донжуанских побед, дуэль, дерзкие путешествия на самый экзотичный континент, соперничество с гениальным поэтом, восхождение на вершину мастерства, создание собственной поэтической школы, война, двумя Георгиями «тронувшая грудь», нескрываемый монархизм при большевизме… Всё это давало право писать: «Как сладко жить, как сладко побеждать / Моря и девушек, врагов и слово». Интерес к расстрелянному и относительно недавно легализованному в отечественной литературе поэту растет как у читателей, так и у исследователей его жизни и творчества. Владимир Полушин, поэт, лауреат Всероссийской Пушкинской премии «Капитанская дочка», кандидат филологических наук, автор многих работ о Николае Гумилёве и главной из них — Энциклопедии Гумилёва, сделал, пожалуй, первую попытку собрать все имеющиеся на сегодня сведения в целостное жизнеописание поэта, приближенное к хронике. Как любая первая масштабная работа, — книга полемична и вместе с тем содержит богатый материал для любознательных читателей и будущих исследователей.

Я бы не назвал 1918 год (особенно время после возвращения из Парижа) плодотворным в жизни поэта. Ахматова, уже не жившая с Гумилёвым, утверждала первому биографу Николая Степановича П. Лукницкому: «…18 год был особенно плодотворным для Николая Степановича…» На самом деле наоборот. Он почти не пишет оригинальных стихотворений, целиком погружается в преподавание, переиздает свои книги. В издательстве Н. Н. Михайлова «Прометей» появляются «Жемчуга» и «Романтические цветы», отдельным изданием выходит персидская пьеса-сказка «Дитя Аллаха». Поэт вынужден заниматься переводами, так как за них платили хоть какие-то деньги и он мог кормить семью. Для издательства «Всемирная литература» мэтр заканчивает перевод французских народных песен, стихотворений М. Вольтера, Г. Лонгфелло, Р. Браунинга, Г. Гейне, Д. Байрона, П. Верлена, В. Гриф-фена, Д. Леопарди, Ж. Мореаса, Ж. Эредиа, А. Рембо, Леконта де Лиля, Р. Саути, Р. Роллана. Однако Николай Степанович написал «Поэму Начала», а также перевел поэму «О старом моряке» С. Т. Кольриджа, баллады о Робин Гуде «Посещение Робин Гудом Ноттингема» и «Робин Гуд и Гай Гизборн».

Гумилёв работает и над собственной теорией переводов. 24 ноября — сначала на совещании поэтов в «Новой жизни» и на заседании во «Всемирной литературе», потом на квартире у М. Горького — он прочитал составленную им декларацию о принципах перевода художественных произведений.

Правда, незадолго до оглашения декларации у него возникли разногласия с Корнеем Чуковским, который после заседания 11 ноября во «Всемирной литературе» записал в дневнике: «На заседании у меня жаркая схватка с Гумилёвым. Этот даровитый ремесленник вздумал составлять Правила для переводчиков. По-моему, таких правил нет. Какие в литературе правила — один переводчик сочиняет, а выходит отлично, а другой и ритм дает и все — а нет, не шевелит. Какие же правила? А он рассердился и стал кричать. Впрочем, он занятный, и я его люблю».

О спорах Гумилёва и Блока о принципах перевода писал в своих воспоминаниях, опубликованных в третьем номере журнала «Звезда» за 1945 год, Всеволод Рождественский: «…редактируя переводы французских поэтов, главным образом, парнасцев, прежде всего <Гумилёв> следил за неуклонным соблюдением всех стилистических, чисто формальных особенностей, требуя сохранения не только точного количества строк переводимого образца, но и количества слогов в отдельной строке, не говоря уже о системе образов и характере рифмовки. Блок, который неоднократно поступался этими началами ради более точной передачи основного смысла и „общего настроения“, часто вступал с Гумилёвым в текстологические споры. И никто из них не уступал друг другу. Гумилёв упрекал Александра Александровича в излишней „модернизации“ текста, в привнесении личной манеры в произведение иной страны и эпохи; Блоку теоретические выкладки Гумилёва казались чистейшей схоластикой. Спор их длился бесконечно и возникал по всякому, порою самому малому, поводу. И чем больше разгорался он, тем яснее становилось, что речь идет о двух совершенно различных поэтических системах, о двух полярных манерах поэтического мышления».

Тем не менее Блок ценил Гумилёва-переводчика и просил его принимать участие в работе его отдела. 14 декабря он пришел вечером в гости к Николаю Степановичу и говорил о переводе поэмы Г. Гейне «Атта Тролль»; Николай Степанович подарил Блоку свою книгу «Костер» с надписью: «Дорогому Александру Александровичу Блоку в знак уважения и давней любви. Н. Гумилёв». В ответ Александр Александрович подарил Гумилёву экземпляр своей книги «Двенадцать» с надписью: «Дорогому Николаю Степановичу Гумилёву с искренним уважением и приветом Александр Блок. 12.1918».

В конце 1918 года Гумилёв принимает активное участие в литературной жизни Петербурга. 19 ноября 1918 года он присутствовал на торжественном открытии Дома искусств, где его избрали в Совет. 1 декабря поэт участвовал в торжественном открытии Дома литераторов и вошел в состав комитета, ставшего во главе этого Дома. Много времени отнимало у Николая Степановича присутствие на различных заседаниях (таких как редколлегия «Всемирной литературы»). На одном из них, в Театральном отделе Наркомпроса, поэт прочитал драму «Отравленная туника».

В 1918 году в семье Гумилёвых случилось несчастье. В Бежецке умерла племянница поэта — Мария Леонидовна Сверчкова. Вообще зима 1918/19 года была в Петербурге и холодной, и голодной. Анна Элькан, очевидица событий, вспоминала в конце жизни в эмиграции в журнале «Мосты»: «На улицах снежные курганы, ни одного фонаря, но от снега блеск почти нарядный. Беззвучность: ни скрипа саней, ни протяжных глаз автомобиля — пугает редких прохожих напоминанием об угрозах, арестах, обысках, — или неуклюжий грузовик пыхтя погружается в снежные бездны. <…> Движение во мраке вечерней улицы, — значит, близок „Дом Искусств“. <…> „Дом Искусств“, на Мойке угол Невского, вечера по пятницам, лекции, концерты. У вешалки уютная горничная Настя в белом переднике, ковры на внутренней деревянной лестнице, читальня с круглыми диванами в нишах. Для помнящих сразу зажигается фонарик, освещая темную столовую, тяжелую резную мебель, стол на сорок, а то и больше, человек, на столе остатки пайковой роскоши: жидкий постный суп в белых тарелках, крошки глинообразного хлеба и кругом стола — нескончаемые споры. Одеты все были во что попало, в какие-то вынутые из нафталина сюртуки, в военные гимнастерки последнего образца или, как художник Замирайло, в черный романтический плащ, собственноручно сшитый грубыми белыми нитками. Натертые старорежимным лакеем Ефимом полы темнели лужами от валенок, самых оригинальных, — иногда только что сшитых рукой Анны Андреевны Сомовой-Михайловой, которая мастерила эту обувь из ковров и портьер. Дым от махорочных папирос ел глаза, а неизменная трубка в углу иронически сжатого рта Евгения Замятина казалась напоминанием о культурной жизни, рассказанной чужеземцем, навестившим островитян. „Дом Искусств“, созданный по инициативе Горького, с помощью Луначарского и при содействии, по линии пайка, кабатчика дореволюционного Петербурга, г-на Родэ, приютил в качестве жильцов многих бездомных тогда писателей и деятелей искусства. Остальные, то есть весь интеллектуальный Петербург, приходили обедать по карточкам, слушать лекции, концерты, беседовать и встречать знакомых, — принимать у себя в нетопленых помещениях было невозможно. Кроме того, создались кружки, студии, велись занятия с молодежью, желавшей научиться мудрому механизму стихосложения у Гумилёва или послушать, что думает Замятин об искусстве прозаика, читал еще Лозинский и многие другие. Разговоры в „Доме Искусств“ велись тогда еще свободно, без оглядки на двери, в которые входил кто угодно, включая и представителей власти. <…> По неизменной петербургской привычке отшучивание и смелые анекдоты были формой самозащиты: всерьез говорить о происходящем значило бы бить себя в грудь, кричать, плакать, и мы, усмехаясь, передавали очередную сплетню о новой интрижке сероглазого короля — так называли Николая Степановича Гумилёва. На его холодном непроницаемом лице, похожем на дом с закрытыми ставнями, тоже маячила порой усмешка, но она поражала, как неожиданность или как вызов судьбе. Я встречала Николая Степановича почти ежедневно, и он всегда любезно со мной здоровался, но, не будучи в его окружении, я не могла разгадать смысла, видимо условного, его замечаний, слов, шуток. В большом кругу Николай Степанович производил впечатление человека, играющего в какую-то не очень умную игру. <…> Знаю, что в беседе с ним с глазу на глаз было совсем иное: его очень любили молодые поэты, посещавшие студию, думаю, что некоторые преувеличивали свои восторги перед ним и искали около него легкой славы, хотя бы отраженной. В те годы молодежь увлекалась стихами Гумилёва, он сам казался нам каким-то таинственным, овеянным горячим ветром его любимой Африки…»

Новый, 1919 год начался для поэта необычно. В январе Николай Степанович посетил с представителем новой власти Борисом Каплуном первый в городе советский крематорий. Когда не было денег на похороны, а люди умирали как мухи, большевики нашли выход: жечь трупы. Юрий Анненков, также участвовавший в этом странном мероприятии, вспоминал: «Я не забуду тот морозный день, или — вернее — те морозные сумерки 1919 года: было около 7 часов вечера. Мы сидели в обширном кабинете Каплуна, в доме бывшего Главного Штаба, на площади Зимнего дворца… Укутанная в старую шаль поверх потертой шубы, девушка грелась, сидя в кресле у камина, где пылали березовые дрова. У ее ног на плюшевой подушке отдыхал огромный полицейский пес, по-детски ласковый и гостеприимный, счастливо уцелевший в ту эпоху, когда собаки, кошки и даже крысы в Петербурге были уже почти целиком съедены населением. За бутылкой вина, извлеченной из погреба какого-то исчезнувшего крупного буржуя, Гумилёв, Каплун и я мирно беседовали об Уитмане, о Киплинге, об Эдгаре По, когда Каплун, взглянув на часы, схватил телефонную трубку и крикнул в нее: „Машину!“ Это был отличный Мерседес, извлеченный из гаража какого-то ликвидированного „крупного капиталиста“. Каплун объяснил нам, что через полчаса должен был состояться в городском морге торжественный выбор покойника для первого пробного сожжения в законченном крематории, и настоял на том, чтобы мы поехали туда вместе с ним. В огромном сарае трупы, прикрытые лохмотьями, лежали на полу, плечо к плечу, бесконечными тесными рядами. Нас ожидала там дирекция и администрация крематория. — „Выбор представляется даме“, — любезно заявил Каплун, обратившись к девушке. Девушка кинула на нас взгляд, полный ужаса, и, сделав несколько робких шагов среди трупов, указала на одного из них… — „Бедная, — шепнул мне Гумилёв, — этот вечер ей будет, наверное, долго сниться“. На груди избранника лежал кусочек грязного картона с карандашной надписью: „Иван Седякин. Соц. пол.: Нищий“. — „Итак, последний становится первым, — объявил Каплун и, обернувшись к нам, заметил с усмешкой: — в общем, довольно забавный трюк, а?“» Вот что, по сути, могла предложить гражданам России новая власть вместо театральных зрелищ — комедию человеческой смерти. Не только жизнь, но и смерть стала фарсом. Естественно, Гумилёв был шокирован таким зрелищем и на обратном пути, когда девушка неожиданно разрыдалась, он обнял ее и успокаивал: «Забудьте, забудьте, забудьте…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

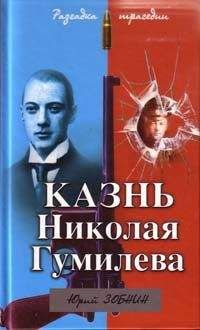

Похожие книги на "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта"

Книги похожие на "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Полушин - Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта"

Отзывы читателей о книге "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта", комментарии и мнения людей о произведении.