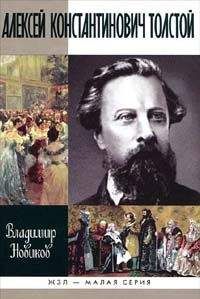

Владимир Новиков - Алексей Константинович Толстой

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Алексей Константинович Толстой"

Описание и краткое содержание "Алексей Константинович Толстой" читать бесплатно онлайн.

Алексей Константинович Толстой (1817–1875) — по рождению принадлежавший к двум знаменитым родам Толстых и Разумовских, «товарищ по играм» и друг наследника престола, будущего Александра II — карьерному восхождению к верхам власти предпочёл быть «просто поэтом». Начав с «игры в Козьму Пруткова» с братьями Жемчужниковыми, он стал автором знаменитой драматической трилогии: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» (до сих пор одна из самых репертуарных пьес), «Царь Борис», а также не менее известной сатирической поэмы «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», не опубликованной при жизни, но разошедшейся по всей Российской империи в списках (поэма и ныне вдохновляет поэтов на её продолжение вплоть до последнего президента). Провидческими оказались и многие его стихи, баллады, до сих пор волнующие умы, что справедливо подметил в своё время И. Бродский: «…поэт уникально гибкий и разнообразный… Учитывая происшедшее со страной в двадцатом веке, то, что его современники принимали за эскапистские или ностальгические мечтания, обернулось предупреждением и пророчеством».

Противостоящее Борису Годунову боярство выглядит достаточно безликой массой; в их среде бесконечно плетутся интриги и фабрикуются доносы, но к решительным действиям они не приводят. Правда, те же бояре проявили себя отважными воинами на поле брани и умели мужественно умирать на плахе. У Толстого из этой среды выделяется лишь фигура Захарьина. О последнем достаточно подробно говорилось в предыдущей главе. Захарьин был личностью гораздо более сложной, чем представлен в «Смерти Иоанна Грозного». Долгое время он и Борис Годунов выступали союзниками. Но Алексею Толстому, исходя из эстетики исторической драмы того времени, был необходим герой, которому отводилась бы роль рупора авторской позиции. Им стал Захарьин. Но он не отвлечённая фигура какого-нибудь Здравомысла, выведенного на сцену только с целью в нужных местах изрекать моральные сентенции. Захарьин — живой человек, сломленный царским деспотизмом и только в исключительных случаях способный стряхнуть с себя нравственную апатию. Однако именно он произносит заключительные слова, как бы подводящие черту под произошедшим:

О царь Иван! Прости тебя Господь!

Прости нас всех! вот самовластья кара!

Вот распаденья нашего исход!

«Смерть Иоанна Грозного» была единственной частью трилогии, которая при жизни А. К. Толстого увидела огни рампы. Зиму 1866/67 года в связи с подготовкой в Александринском театре её премьеры Толстые провели в Петербурге. На Гагаринской набережной был снят дом, быстро ставший одним из центров творческой жизни столицы. Василий Боткин писал Афанасию Фету, что это единственное место в столице, где поэзия воспринимается не как нечто бессмысленное, дикое, а совсем наоборот, составляет главный предмет разговоров. У Толстых верхи общества сходились с литературным миром. Гостями толстовского дома были Иван Гончаров, Аполлон Майков, Фёдор Тютчев, Иван Тургенев, композитор Александр Серов. Остроумный, добродушный хозяин славился умением объединять, казалось бы, совершенно разных людей. Гончаров писал Тургеневу в Москву: «Музыка, чтение — все его любят, все едут к нему»[61]. Напротив, Софья Андреевна при первой встрече всегда была сдержанна, даже суховата; она как бы прощупывала нового знакомого. Но если и возникала неловкость, Алексей Константинович умел её быстро сгладить.

Премьера «Смерти Иоанна Грозного» на сцене Александринки состоялась 12 января 1867 года и стала выдающимся событием в истории русского театра. Впервые на отечественной сцене державный венценосец был показан как живая человеческая личность. Сам А. К. Толстой был склонен объяснять успех не столько игрой актёров, (он был недоволен исполнителями роли Грозного Василием Самойловым и Павлом Васильевым-2, чьё закулисное соперничество едва не сорвало постановку; Самойлов был знаменитым трагиком, Васильев-2 комическим актёром, общепризнанно наречённым наследником Александра Мартынова), сколько тем, что к постановке были привлечены выдающиеся представители искусства и науки. Он писал графине Каролине Сайн-Витгенштейн (близкой подруге Ференца Листа) в Веймар 20 февраля 1867 года: «С 12-го января пьеса даётся два раза в неделю, и зала всегда переполнена. Неслыханная до сих пор вещь — дирекция открыла подписку, и записываются за 10 и 15 дней, чтобы получить ложу; несколько человек приехали из Москвы и не могли достать билеты. Не обвиняйте меня в лицемерии, но я в большой мере приписываю этот успех точности и красоте декораций и костюмов; мне в этом отношении очень посчастливилось: во-первых, было отпущено 31 000 р. на постановку трагедии; затем князь Гагарин, вице-президент Академии художеств, сделал рисунки главных декораций, академик Шварц — костюмов, и г-н Серов написал музыку для танца скоморохов. К тому же г-н Костомаров, профессор истории, и другие лица, которые специально занимались археологией, принимали участие в усовершенствовании постановки пьесы и отнеслись к этому с таким рвением, что я был тронут, тем более что никогда не обратился бы к ним из скромности. Что касается г-на Серова, то я даже его ещё не знал, когда он написал свою музыку, полную красоты и оригинальности. Я его попрошу дать мне копию, которую я пошлю нашему милому г-ну Листу… Что касается меня, то я видел пьесу всего три раза — два раза с Васильевым и один раз с Самойловым. Я даже не достал бы билета последний раз, если бы министр двора не дал мне своё кресло. Самойлов великолепен внешностью и манерами, но он не знал своей роли, когда я его видел, — и это испортило некоторые места. Самый большой успех всегда — смелость: сцена посла, народная сцена (к великому ужасу полицмейстера) и сцена исповеди царя с коленопреклонением. Мои защитники против полицмейстера и той части публики, которая приверженнее к монархии, чем сам король, это государь и государыня. Два раза они приезжали смотреть пьесу и два раза мне аплодировали и призывали в свою ложу». Письмо заканчивается словами: «Скажите, пожалуйста, нашему милому и доброму Листу, с какой дружбой, с каким глубоким уважением мы думаем о нём. Скажите ему, что я его целую от всего сердца и что я его часто вижу во сне».

(Следует заметить, что после скоропостижной смерти Александра Серова Толстой и Тургенев добились от дирекции императорских театров, чтобы его семье сохранили разовые поспектакльные выплаты за идущие на сценах петербургского Мариинского и московского Большого театров оперы композитора.)

Через месяц, 20 марта 1867 года, Алексей Толстой подводит итог своим впечатлениям в письме Каролине Павловой:

«На днях воспользовался поездкой графини Толстой, жены министра просвещения, чтобы переслать Вам портфель с 31 превосходными рисунками костюмов, представляющими копии с оригиналов, выполненных академиком Шварцем, большим знатоком русской археологии, который занимался подготовкой спектакля con amore[62] совершенно безвозмездно, из одного только интереса к самой трагедии, и по каждому поводу обращался ко всем трудам, заслуживающим обращения к ним, и ко всем профессорам, способным что-нибудь добавить к его собственным познаниям. Именно благодаря Шварцу, Костомарову и Гагарину (вице-президенту Академии художеств), сделавшему эскизы нескольких декораций и наблюдавшему за выполнением тех, которые рисовал не он, постановка „Ивана“ приобрела серьёзное археологическое значение, чего раньше никогда не бывало, и она, как справедливо считают, составила эпоху в анналах нашего театра…

…Я вдруг замечаю, что ничего не сказал Вам об актёрах. Роль Иоанна играл сперва Васильев 2-й, потом Самойлов; это было соперничество, которое публику, так же как и газеты, разделило на два лагеря. Из-за них вступали в схватки, как в Италии в доброе старое время вступали в схватки из-за двух певиц. Годунова играл Нильский. Я остался недоволен Васильевым и не остался доволен Самойловым. А Нильский был, по-моему, великолепен. Публика не разделила моего мнения. Наиболее удачно сыграна сцена с Гарабурдой[63] и народная сцена с Кикиным[64] (Яблочкиным), который был превосходен, да и вся сцена была исполнена с необыкновенной живостью… Любопытно, что публика тоже разделилась на поклонников и на злобствующих хулителей; равнодушных нет. Злобствующие, к числу которых принадлежит полицмейстер, говорят, что пьеса эта крамольная, направленная на поругание власти и на то, чтобы научить народ строить баррикады. Поклонники говорят, что это протест против злоупотреблений властью и в то же время пьеса, ратующая за монархию. Среди зрителей были такие, что с возмущением поднялись и покинули зал до окончания спектакля. Были такие, что смотрели его по 5 раз. Император и императрица смотрели его ещё 2 раза, позвали меня к себе в ложу и наговорили любезностей — сразу же после сцены с Гарабурдой, шокирующей полякоедов. Полякам Гарабурда полюбился, и они не хотят допустить, чтобы он был украинец, а не поляк. Ржевусский утверждает, что происходит по прямой линии от него. Последователи покойного Муравьёва[65] говорят, что пьесу надо запретить. Все красные и нигилисты ею возмущены и что есть сил набрасываются на меня. Признаюсь, что это мне льстит больше всего».

С Ференцем Листом (ставшим к этому времени аббатом) и графиней Каролиной Сайн-Витгенштейн Алексей Толстой познакомился тремя годами ранее в Риме через Каролину Павлову. Он благоговел перед великим музыкантом. В свою очередь Лист проникся большой симпатией к удивительному русскому богатырю, к тому же поэту и заинтересовался его творчеством. В письме Каролине Павловой 22 февраля 1864 года А. К. Толстой пишет: «С тех пор как мы в Риме, мы время от времени видим Листа. Вчера он был даже так любезен, что играл у нас, совсем не заставив себя просить. Он с удовольствием вспоминает время, проведённое вместе с Вами в Веймаре, и хранит о Вас самую лучшую память. Когда я ему сказал, что Вы перевели „Дон Жуана“ и „Смерть Иоанна IV“, два действия из которого были напечатаны, он выразил желание прочесть и то и другое и не раз повторял это в разговоре со мной. Не могли бы Вы прислать мне обе эти вещи… Было бы, я думаю, чрезвычайно любезно с Вашей стороны — собственноручно написать несколько слов, обращённых к Листу, на обложке „Дон Жуана“».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Алексей Константинович Толстой"

Книги похожие на "Алексей Константинович Толстой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Новиков - Алексей Константинович Толстой"

Отзывы читателей о книге "Алексей Константинович Толстой", комментарии и мнения людей о произведении.