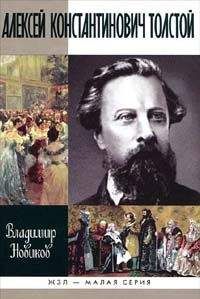

Владимир Новиков - Алексей Константинович Толстой

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Алексей Константинович Толстой"

Описание и краткое содержание "Алексей Константинович Толстой" читать бесплатно онлайн.

Алексей Константинович Толстой (1817–1875) — по рождению принадлежавший к двум знаменитым родам Толстых и Разумовских, «товарищ по играм» и друг наследника престола, будущего Александра II — карьерному восхождению к верхам власти предпочёл быть «просто поэтом». Начав с «игры в Козьму Пруткова» с братьями Жемчужниковыми, он стал автором знаменитой драматической трилогии: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» (до сих пор одна из самых репертуарных пьес), «Царь Борис», а также не менее известной сатирической поэмы «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», не опубликованной при жизни, но разошедшейся по всей Российской империи в списках (поэма и ныне вдохновляет поэтов на её продолжение вплоть до последнего президента). Провидческими оказались и многие его стихи, баллады, до сих пор волнующие умы, что справедливо подметил в своё время И. Бродский: «…поэт уникально гибкий и разнообразный… Учитывая происшедшее со страной в двадцатом веке, то, что его современники принимали за эскапистские или ностальгические мечтания, обернулось предупреждением и пророчеством».

С Ференцем Листом (ставшим к этому времени аббатом) и графиней Каролиной Сайн-Витгенштейн Алексей Толстой познакомился тремя годами ранее в Риме через Каролину Павлову. Он благоговел перед великим музыкантом. В свою очередь Лист проникся большой симпатией к удивительному русскому богатырю, к тому же поэту и заинтересовался его творчеством. В письме Каролине Павловой 22 февраля 1864 года А. К. Толстой пишет: «С тех пор как мы в Риме, мы время от времени видим Листа. Вчера он был даже так любезен, что играл у нас, совсем не заставив себя просить. Он с удовольствием вспоминает время, проведённое вместе с Вами в Веймаре, и хранит о Вас самую лучшую память. Когда я ему сказал, что Вы перевели „Дон Жуана“ и „Смерть Иоанна IV“, два действия из которого были напечатаны, он выразил желание прочесть и то и другое и не раз повторял это в разговоре со мной. Не могли бы Вы прислать мне обе эти вещи… Было бы, я думаю, чрезвычайно любезно с Вашей стороны — собственноручно написать несколько слов, обращённых к Листу, на обложке „Дон Жуана“».

Прочитав два акта «Смерти Иоанна Грозного», Лист загорелся мыслью, чтобы эта пьеса была поставлена в Веймаре; он сразу же написал об этом великому герцогу, и тот благосклонно выразил согласие. Понятно, что возможность увидеть своё произведение на сцене, которая хранила память о Гёте и Шиллере, не могла не польстить А. К. Толстому. Вместе с тем после шумного успеха в Петербурге он со смутной тревогой ожидал, как встретят его творение в одном из самых знаменитых культурных центров Германии.

Премьера была назначена на январь 1868 года. Алексей Константинович вспоминал в статье «„Смерть Иоанна Грозного“ на веймарской сцене»:

«Я приехал в Веймар поздно вечером и на другой же день был приглашён на первую репетицию. С веймарской труппой познакомился я в самом театре. Главного трагика, Лефельда, я знал уже с прошлого года, и как в тот же раз, так и теперь, был поражён его наружностью. Игры его я ещё ни разу не видал, но если бы мне было предоставлено заказать фигуру Грозного по историческим преданиям и по собственным моим понятиям, я не мог бы вздумать ничего лучше. Рост его высок, осанка величественна, голос звучен, выразительные, резкие и подвижные черты страстно-зловещего типа кажутся созданными олицетворять гнев. Где бы я ни встретил этого человека, мне непременно пришло бы в голову: „Вот лицо, подходящее к Иоанну Грозному!“ Характер этого артиста, как я узнал после, вполне соответствует его наружности. Ему на представлении не дают ничего острого в руки; платья шьют на него прочнее, чем на других. Он в моём присутствии подошёл к директору театра, или, как его называют, к гофинтенданту, барону Лону, и сказал ему с озабоченным видом: „Ради Бога, господин барон, не велите в сцене с Гарабурдой давать мне металлического топора, или я не отвечаю ни за что!“ Исторический посох Иоанна, с железным концом, был для него нарочно сделан тупой. Впоследствии я имел случай убедиться, что эти предосторожности не излишни. Но, несмотря на свою страстность, г. Лефельд человек совершенно благовоспитанный, образованный и в высшей степени добросовестный. Это качество он разделяет со всею веймарскою труппой, и я на первой же репетиции был поражён той совестливостью, тою любовью и тем глубоким уважением к искусству, которыми проникнут каждый из артистов. Какие бы ни были их личные отношения между собою, отношения эти забываются и исчезают пред общим делом. Искусство есть для веймарских артистов как бы священнодействие, к которому они готовятся, каждый по мере сил».

Конечно, возможности немецкого провинциального театра были далеко не те, что у русских императорских театров. Труппа была малочисленной, и поэтому одному актёру приходилось выходить на сцену в разных ролях три или даже четыре раза на протяжении спектакля. Как уже сказано, А. К. Толстой послал Каролине Павловой эскизы костюмов, сделанных Вячеславом Шварцем, и по ним были пошиты костюмы для нового представления. Кстати, сам художник также приезжал в Веймар и остался доволен работой. Правда, однажды Алексей Толстой обнаружил в театральной мастерской с десяток каких-то отороченных мехом тюрбанов. На его недоуменный вопрос костюмер ответил, что ими предполагается украсить головы статистов в сцене приёма Иваном IV Гарабурды. Толстой сказал, что при русском дворе ничего подобного не носили. Костюмер удивлённо заметил, что эти тюрбаны по-настоящему восточны и уже ранее использовались при постановке «Деметриуса» Шиллера (неоконченной пьесы о Дмитрии-самозванце). По требованию Алексея Константиновича они были убраны подальше в кладовую. Декорации также были бедными и представляли собой пригнанные коллажи из декораций других спектаклей. Но положение, в конце концов, спасла талантливая и добросовестная игра актёров. Лефельд был превосходен.

После премьеры Толстой писал Листу: «Испытываю сейчас внутреннюю потребность написать Вам, чтобы сказать, что мне принесла счастье царящая в Веймаре духовная атмосфера, которая исходит от Вас. В течение недели, что я нахожусь здесь, я много думал о Вас, думал с чувством дружбы и благодарности (поверьте, это не пустая фраза), и если я прежде всего Вам обязан принятием на веймарскую сцену моей трагедии „Смерть Иоанна“, то мне также приятно думать, что той магнетической силе, которой Вы подкрепили Вашу рекомендацию, я обязан действительно неожиданным успехом этой пьесы при первом её представлении. Состоялось оно в четверг, 30 января. Театр был переполнен, любопытных было больше, чем мест, и после окончания первого акта аплодисменты уже не прекращались. Меня несколько раз вызывали и оказали мне приём, который не могу назвать иначе, как триумфом… Послезавтра я уезжаю к жене в Петербург. Но прошу Вас писать нам. Вы и так слишком заняты, но думайте иногда о нас, любящих Вас сильнее, чем это можно выразить словами».

Следствием успеха в Веймаре стало то, что А. К. Толстой получил предложения о постановке «Смерти Иоанна Грозного» из Лейпцига и из венского Бургтеатра.

Вторая пьеса трилогии «Царь Фёдор Иоаннович» давно уже стала одним из популярнейших произведений русской драматургии. Как уже сказано, она была начата сразу же после завершения «Смерти Иоанна Грозного», но писалась долго и мучительно на протяжении последующих трёх лет. А. К. Толстому не сразу удалось выстроить чёткую архитектуру пьесы; он создавал сцену за сценой, находил их лишними и безжалостно зачёркивал. Впоследствии в письме А. М. Жемчужникову он признался, что, казалось бы, завершив пьесу, он её забраковал и полностью переписал. Этот первоначальный вариант «Царя Фёдора Иоанновича» до нас не дошёл; очевидно, что он резко отличался от окончательного текста.

Содержание этой драмы вкратце таково. Ивану Грозному наследовал слабовольный и мягкосердечный сын Фёдор. Фактически правил страной шурин царя Борис Годунов, твёрдой рукой продолжавший политику создания сильного централизованного государства. Но боярский сепаратизм всё ещё давал себя знать. Недовольные бояре считали, что Борис Годунов обязан своим положением исключительно тому, что его сестра Ирина является царицей. Пользуясь тем, что царский брак бездетен, они делают попытку развести царя Фёдора с царицей Ириной, а в жёны предложить ему племянницу боярина Ивана Петровича Шуйского княжну Мстиславскую. Клан Шуйских становится во главе заговора. Царь Фёдор безуспешно пытается помирить обе стороны. В конце концов Борису Годунову удаётся переиграть своих противников. В разгар его борьбы с заговорщиками приходит трагическая весть из Углича. Малолетний сын Ивана Грозного от брака с Марией Нагой царевич Дмитрий погибает при невыясненных обстоятельствах. По официальной версии, он болел эпилепсией и во время припадка упал на нож. Вопреки этому молва приписывает Борису Годунову организацию убийства царевича, поскольку он становится единственным претендентом на престол.

Исходя из некоторых неясных намёков в переписке Толстого с писателем Владимиром Сологубом, можно предположить, что первоначально события в Угличе играли значительную роль в действии и только впоследствии они были как бы отодвинуты на задний план. Активным действующим лицом драмы должна была стать мать царевича Дмитрия Мария Нагая. Следовательно, завязка пьесы не сводилась к противостоянию Шуйских и Бориса Годунова. Известно также, что была написана сцена гибели царевича Дмитрия, но А. К. Толстой, в конце концов, исключил её, отказавшись от несомненного театрального эффекта в случае постановки пьесы.

В результате неустанных поисков А. К. Толстой пришёл к поистине новаторскому решению. Он писал: «Построение „Царя Фёдора“ — не знаю, к выгоде или ко вреду его — есть совершенно исключительное и не встречается, сколько мне известно, ни в какой другой драме. Борьба происходит не между главным героем и его оппонентами… как во всех драмах, но между двумя вторыми героями; главный же герой, на котором эта борьба вертится, как на своей оси, вовсе в ней не участвует; он, напротив, всеми силами старается прекратить её, но самым своим вмешательством решает её трагический исход». А. К. Толстой архитектурно представлял свою пьесу в форме треугольника, где основание — борьба противоборствующих партий, а вершина — высокий нравственный «микрокосм Фёдора», от которого ко всему происходящему тянутся своего рода силовые линии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Алексей Константинович Толстой"

Книги похожие на "Алексей Константинович Толстой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Новиков - Алексей Константинович Толстой"

Отзывы читателей о книге "Алексей Константинович Толстой", комментарии и мнения людей о произведении.