Георг Ферштайн - Энциклопедия йоги

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Энциклопедия йоги"

Описание и краткое содержание "Энциклопедия йоги" читать бесплатно онлайн.

Автор книги, Георг Фёрштайн, известный, в широких кругах, своими научными трудами и произведениями, посвященными йоге. Книга "Энциклопедия йоги" - результат почти тридцатилетней научной-исследовательской и практической работы автора в данной области. Структурное и целостное изложение основ йоги, научных исследований и открытий, связанных с ее традицией большой вклад в популяризацию йоги. В книге рассматривается развитие практики йоги начиная с ведийской (Ведической) эпохи и заканчивая временами тантры и хатха-йоги, иллюстрируя повествование отрывками из основополагающих трудов по йоге автор раскрывает все тонкости практики. Материал изложен доступно и просто, сочетая научный подход и духовное восприятие, что позволяет рекомендовать эту книгу преподавателям йоги и телесно-ориентированных психотехник, специалистам в области истории религий, философии, психологии, теологии и культурологии, и менее подготовленным читателям, ищущим свой путь к самопознанию.

Любопытна сама схема четырех видов или ступеней медитации, а терминология сильно напоминает словник Йога-сутры Патанджали. Но Умасвати, автор этого джайнского произведения, располагает своим собственным своеобразным толкованием таких ключевых йогических понятий, как витарка и вичара. Схожая ситуация сложилась и в буддизме, который также предложил свои собственные объяснения, хотя они предшествовали определениям Патанджали.

Созерцательное углубление можно практиковать либо сидя, либо стоя. Джайнские сочинения упоминают такие позы, как «ложе» (парьянка) и «полуложе» (ардха-парьянка), когда человек находится в полулежачем положении, и твердая поза (ваджра-асана, пишется ваджрасана), поза лотоса (камала-асана, пишется камаласана) и поза портного или удобная поза (сукха-асана, пишется сукхасана), которую следует практиковать в подходящем месте. Однако порой рекомендуется, чтобы место было скорее неприятным, нежели удобным, что напоминает тантрический обычай медитации посреди мертвых тел в месте их кремации — живое напоминание непостоянства всего сущего.

Некоторые тексты, наподобие Йога-шастры Хемачандры, упоминают другие позы (асана), схожие с теми, что известны индуистской йоге, такие, как доблестная поза (вира-асана, пишется вирасана), бодрая поза (бхадра-асана, пишется бхадрасана) и палочная поза (данда-асана, пишется дандасана). Хемачандра также ссылается на некие уткатика-асану (пишется уткатикасана) и годохика-асану (пишется годохикасана) и замечает, что нет никаких правил по выбору той или иной позы. Общим техническим термином для созерцательной позы служит слово кая-утсарга (пишется кайотсарга, «освобождение от тела»), которая иногда также рассматривается как отдельная поза. Само название указывает на то, что целью подобных йогических поз является не столько развитие тела, сколько преодоление его. В своей Нияма-саре (121) Кундакунда придает этой практике психологический смысл:

Кто, избегая самой мысли об устойчивости в отношении прочих материй наподобие плоти, созерцает Я в отсутствии формы, тот пестует у себя отвержение плоти (тану).

Хемачандра в качестве подспорья созерцанию советует регуляцию дыхания (пранаяма), во многом следуя указаниям Йога-сутры Патанджали. Однако, по меньшей мере один джайнский знаток йоги, Шубхачандра, придерживается иной точки зрения в своей Джняна-арнаве [248]. Он утверждает, что регуляция дыхания помогает при управлении физической активностью, но мешает при сосредоточении и похоже, вызывает неприятные (арта) переживания при медитации. И он, наоборот, советует практикующему стремиться к тому, что сам именует высшим сосредоточением (парама-самадхи). Этот взгляд поддерживает Кундакунда, который делает следующее замечание в своей Нияма-саре (124):

Каков смысл обитания в лесу, умерщвления плоти, соблюдения различных постов, обучения и сохранения молчания (мауна) для отшельника (шрамана), которому недостает ровности (самата)?

Там же мы находим следующие строки:

Если вы желаете независимости (авашьяка), сосредоточьте свои непреклонные помыслы на истинной природе Я. Таким образом в человеке полностью развивается свойство невозмутимости. (147)

Высшая добродетель монахов состоит в терпении, смиренности, прямоте, чистоте, правдивости, самообладании, аскетизме, отрешенности, бедности и воздержании.

Таттва-артха-адхигама-сутра

9.6

В некоторых видах подвижничества, предлагаемых джайнизмом, наблюдается определенная крайность — наподобие самоумерщвления посредством голода, что, похоже, не согласуется с этическими нормами невреждения и поэтому многими осуждалось. Подобные крайности порождены джайнским отношением к физическому бытию, которое переживается как источник страданий и мучительной ограниченности. Человеческое тело-ум постоянно необходимо угнетать посредством голодания и иных форм покаяния, покуда с человеческого Духа не спадут все физические путы. Джайнизм более чем какая-то другая традиция ставит в пример дух аскезы (тапас), о чем немного говорилось в третьей главе.

Несмотря на это справедливое осуждение, джайнизм может привести длинную череду благородных наставников и отважных подвижников, которые показали высшую ценность йогического искусства — исполнять принятые на себя священные обеты. И сама их духовная решимость, и присущее им благородство служат вдохновляющим примером для современных искателей, которые не всегда вполне осознают, что духовная жизнь является всепоглощающим, преображающим человека испытанием.

Первоисточник 7 ЙОГА-ДРИШТИ-САМУЧЧАЯ (ИЗБРАННОЕ)

Перевод Кристофера Ки Чэппла

Йога-дришти-самуччая Харибхадры Сури («Собрание воззрений на йогу»), которая состоит из 228 строф, — весьма полезное введение к йогическому пути с позиции джайнизма.

Жаждущий йоги, преклоняясь пред высшим Джиной, сильнейшим, [наставником] йоги, что доступна йогинам, я поведаю в настоящем труде о различиях в йоге. (1)

Здесь, поистине, рассматриваются основополагающие формы йоги наподобие йоги желания и прочее, излагаемые для пользы йоги нов, из любви к йоге. (2)

Для того, кто хоть и сведущ в целях писаний и желает исполнить их, но беспечен и нетверд в карма-йоге, имеется то, что именуют иччха-йогой. (3)

Шастра-йога предстает, когда благодаря крепости ума и речи появляется способность преодолеть всякую беспечность и отсутствие веры. (4)

Созерцание писания есть прекрасное обиталище. Однако благодаря своему изобилию силы особо высшая йога именуется усилием (самартхья). (5)

Поистине, имеются различные причины достижения ступеней, именуемых совершенствами; они не всегда обретаются йогинами посредством одних истин писания. (6)

Имеется два вида такой [практики йоги]: отказ от дхарм [то есть объектов] и отказ от йоги. [Отказ от] дхарм есть полное уничтожение желания быть деятельным, а [отказ от йоги] есть оставление кармы тела и прочее. (9)

Присоединившись к истинной вере, человек, полагают, [обретает] «просветленный взгляд», выступая против неверного [мирского] существования (асат-правритти) и возводя постепенно истинное существование (сат-правритти). (17)

Подобающий ум воздает должное Джинам; очищенный, он простирается ниц и прочее. Это есть высшее семя йоги. (23)

Должна последовать бесконечная преданность, сопровождаемая подавлением мыслительной деятельности. Предосудительно ждать плодов от подобного действия; поистине, при этом человек наделен чистотой. (25)

Эту преданность необходимо особо обратить на учителей и прочее; в таких йогинах появляется состояние чистоты. Дела следует вести согласно правилам, так чтобы человек оставался с совершенно чистой совестью. (26)

По природе своей состояние бытия человека суетно и посему поддерживается поступлением [кармического] вещества (дравья). Посредством предписаний и книг и прочее, необходимо обратиться к конечной цели, [то есть освобождению]. (27) Когда разрушено загрязненное состояние, появляется заново рожденный герой. Ум делается непроявленным и поэтому нет более ничего важного, что требовалось бы сделать. (30)

Считается, что при последнем рождении стираются отметины на душах людей, (31)

что приводит к бесконечному состраданию к горемычным, безразличию к переменам и к готовности служить, везде без исключения. (32)

Йога, действие и его плоды, как сказано, являются тремя подлинностями (аванчака-трая). Согласно величайшим святым, действие подобно стреле, направленной в цель. (34)

Это почтение и прочее к истинам есть основа для твердой практики, и высочайшая из основ. Тогда происходит уменьшение нечистоты внутри человеческого существа. (35)

Подобно тому как проросшее семя, помещенное в соленую воду, сохнет, но в пресной воде расцветает, так и с человеком, что прислушивается к истине. (61)

Соблюдение предписаний дарует людям полное благоприятствование. Кто вполне утвердился в преданности гуру, оказывает милость двум мирам. (63)

Посредством силы преданности гуру зришь очами тиртхан-каров. Посредством медитации и прочее человек стойко держится нирваны [как своей цели]. (64)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

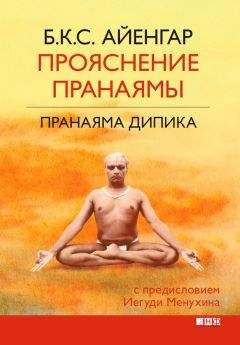

Похожие книги на "Энциклопедия йоги"

Книги похожие на "Энциклопедия йоги" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георг Ферштайн - Энциклопедия йоги"

Отзывы читателей о книге "Энциклопедия йоги", комментарии и мнения людей о произведении.