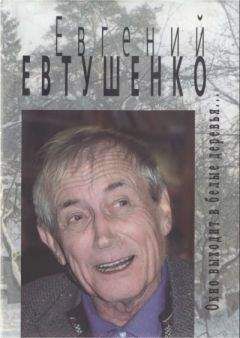

Евгений Евтушенко - Окно выходит в белые деревья...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Окно выходит в белые деревья..."

Описание и краткое содержание "Окно выходит в белые деревья..." читать бесплатно онлайн.

Избранное всемирно известного русского поэта Евгения Евтушенко составила его жена — Мария. В том вошли стихотворения разных лет, главы из поэм «Братская ГЭС» и «Казанский университет», поэмы «Коррида», «Снег в Токио», «Ивановские ситцы», «Голубь в Сантьяго», а также новые стихи. Открывает книгу предисловие замечательного русского критика и литературоведа — Льва Аннинского.

«Достойно, главное, достойно…»

Достойно, главное, достойно

любые встретить времена,

когда эпоха то застойна,

то взбаламучена до дна.

Достойно, главное, достойно,

чтоб раздаватели щедрот

не довели тебя до стойла

и не заткнули сеном рот.

Страх перед временем — паденье,

на трусость душу не потрать,

но приготовь себя к потере

всего, что страшно потерять.

И если все переломалось,

как невозможно предрешить,

скажи себе такую малость:

«И это надо пережить…»

ЕВДОКИЯ ЛОПУХИНА

Ты ли против царя заговорщица,

Евдокия Лопухина?

Ты хотела себя завороженно

протянуть ему в лапушках: «На!»

Ты хотела бы в дождик реденький

с государем ходить по грибы

и не Питером — просто Петенькой

называть, дозволяя грехи.

Ты дрожала, как будто на мостике,

над пучиною срамоты.

Больше, чем к распроклятой Монсихе,

ревновала к империи ты.

Эту ревность быстрехонько вынюхали,

зубы желтенькие востря,

словно черные крысы, инокини,

прогрызая ботфорты царя.

Сказки ревности бабьей не сказываются,

а вынашиваются, как месть.

Если бабы в политику ввязываются,

значит, бабья обиженность есть.

Ох как ты подзапуталась, Дунечка,

в заточенье оставшись ни с чем.

В политесе была ты дурочка,

а в политике — и совсем.

Ты свой крик затыкала подушкою,

билась об стену головой.

Разве заговор — бабья падучая?

Разве заговор — бабий вой?

Ты до скрежета до зубовного

доходила во вдовьем аду:

«Даже Монсиха полюбовника

завела — ну и я заведу».

Без смущения благолепного,

от отчаянья став чумной,

ты шептала майору Глебову

во грехе:

«Государь ты мой…»

Ну какая же ты заговорщица,

так ища императорских уст,

распустешная,

в горе корчащаяся

и бессмысленно верная Русь?

ИВАНОВСКИЕ СИТЦЫ

ПОЭМА

С колыбели

голубели

у Ивана-дурака

под бровями два хитрючих,

два живучих василька.

Во веснушечной пшенице

эти цветики росли

на лице, как на землице

одураченной Руси.

Эти цветики шатали

взглядом — каждый барский дом.

Эти цветики шептали:

«Будут ягодки потом…»

Наливались,

баловались

у Ивана-дурака

два, хотя и подневольных,

колокольных кулака.

Их на гульбища и драки

зазывали кабаки,

чтоб, зверея, как собаки,

там сцеплялись кулаки,

но и даже водка-ведьма

наливала их сама

додемидовской медалью

матеревшего ума.

Были ушки на макушке

у Ивана-дурака.

А когда во рту, как тряпка,

лишь культяпка языка,

а язык воздела пика

над качаньем бердышей,

то лишить возможно крика,

но не разума ушей.

Можно в рот залезть, калеча, —

в уши хлопотней залезть.

Если нет свободы речи,

то свобода слуха есть.

А хребтина-сиротина

у Ивана-дурака

хоть синела,

да умнела

от мешка да батожка.

Можно выбить ум с мозгами

из любой башки дурной,

но не выбьешь батогами

мозг, когда он мозг спинной.

Ум рождается народный

не под чубом, не во лбу,

а в хребтине изнуренной,

во исхлестанном горбу…

Подползал во сне к Ивану

семиглавый нежный змей,

и шептал он, окаянный:

«Слишком умным быть не смей!

Всем царям и всем боярам

ум — опаснее крамол.

В башнях пыточных недаром

ум пускают на размол.

Целовальнику и свахе

ум спихни, да задарма.

Столько рощ пошло на плахи

для казнения ума!

Ум в петле и с шеей набок

выручать я не берусь.

На Руси ума не надо.

Хитрость — вот что ценит Русь.

Пусть раздето, пусть разуто —

проживи молчком, бочком.

Проживи, Иван, разумно:

с дураками — дурачком…»

А Иван с усмешкой — змею:

«Не ответствуй, змей, за Русь.

Дураком быть не сумею.

Дураком я притворюсь.

Ум не просится в огласку.

Чтоб не влипнуть мне впросак

я создам такую сказку,

где герой — Иван-дурак.

Но придурку с бубном, с пляской

ты меня не уподобь.

Эта сказка будет вязкой,

как сусанинская топь.

И о сказку русской голи

про Ивана-дурака

обломают поневоле

столько умников — рога!

Тайный ум всегда умнее,

чем умишко напоказ,

как порой вина хмельнее

в ноздри бьющий, злющий квас.

Мне мой ум, как не чужому,

говорит: „Побереги

мысли к праздничку большому,

как с ножами пироги“.

Я не стану торопиться.

Ум припрятанный остер,

как замотанный в тряпицу,

но отточенный топор.

Пусть, как я, в одежке драной

полежит он до поры,

до поры, когда Иваны —

в топоры…

Я Кощея потощее.

я беднее, чем Кощей,

но бессмертнее Кощея,

может быть, от кислых щей.

Я от хворостей не слягу —

я крестьянского ребра.

Я еще сварю на славу

бунт, как щи из топора.

Прыгну в бунт со всеми вшами,

но и выйду из котла

ведь и собственными щами

не сожжешь меня дотла.

Это тяжко — притворяться

мужичком да простачком

и опасно придуряться:

вдруг да станешь дурачком,

но зато потом заставишь

горько каяться в веках

всех, кого ты сам обставишь

и оставишь в дураках…»

Государь Иван Васильевич Грозный

мало хаживал

по травушке росной,

а все больше по коврам,

да по трупам,

да по мрамору —

с кровавым прихлюпом.

Государь Иван Васильевич Грозный

редко слушал соловьев

ночью звездной.

Чьи-то крики —

или в башнях, или в яме —

были царскими ночными соловьями.

Но однажды государь

был разбужен

не похмельным животом,

вконец разбухшим

от медов да пирогов с вязигой, —

а подметной соловьиной музыкой.

Тонок был тот одинокий голос,

но живой,

как будто дышащий волос

на щербатом топоре после казни,

и царю он пел из мглы:

«Кайся,

кайся!..»

И покинул государь опочивальню.

В сад прокрался он, босой,

в рубахе длинной,

принимая в страхе

это бичеванье

уцелевшей чудом

песни соловьиной.

Думал царь,

обрывая повилику:

«Да, у них — у соловьев — другие страсти.

Соловьиным обделен я,

поелику

наделен от Бога бармами власти.

Ну а если эта власть не от Бога,

а от дьявола?»

Он вздрогнул:

«Ересь, ересь…

Ты отступник, соловей.

Ты лжешь убого.

Власть божественна.

Я в ней не разуверюсь!»

Государь в саду запутался, как в чаще,

и, певца ища когтями по-зверьи,

прохрипел он соловью:

«Я несчастен,

потому что никому не верю…»

И, столкнувшись на тропинке узковатой

с государем,

думный дьяк Висковатый

притворился,

что не слышал ни словечка.

(Правда, это не спасло его навечно.)

И сивухой опричники дышали,

тужась, яблони трясли и березы,

лишь впустую сбивая бердышами

аксамитово-жемчужные росы.

Висковатый сделал хитрую попытку

прекратить

соловьиную пытку.

Можно,

гнев царя учуяв песьим носом,

заглушить и соловья

доносом.

«Государь…—

промолвил дьяк Висковатый

с вороватой повадкой,

тороватой. —

Есть сумленье у меня

в печатном деле:

как бы мы проруху в нем не проглядели».

Государь Иван Васильевич Грозный

все же был Ивана Федорова крестный.

Самолично клал под пресс бумагу дерптскую

и разглядывал,

тая улыбку детскую,

и показывал гостям заморским званым:

«Вот какие наши русские Иваны…»

Царь насупился:

«Какая тут проруха?»

«А проруха

от печатного духа.

Ежли будет книг во множестве великом,

то холопы уподобятся владыкам.

Ну, а вдруг в башку втемяшится Ивашке

отпечатывать подметные бумажки?

Рукописное —

и то опасно словушко,

а печатное —

слышнее, чем соловушка.

Почивать оно тогда не даст и вовсе…»

Царь задумался:

«Ты, дьяк, не суесловься.

Есть ли письма те подметные

аль нету?»

«Могут быть…

Закрой ты, царь, печатню эту».

«А Ивашка?

Длань моя карать устала».

«Намекнем.

Дадим в дорогу сала».

Государь Иван Васильевич Грозный

был умен,

хоть и не был умным прозван.

Пил и пил он в эту ночь,

лицом хмурея,

но его не утешала романея.

Темным людом править —

станешь сам тупица.

Править грамотными?

Лучше утопиться.

Вишни-яблони срубить под самый корень,

чтобы слуха соловей не беспокоил?

Срубишь —

будет петь на иве,

на раките.

Царь был добр к Ивашке.

Молвил:

«Намекните».

И намекнули.

Федоров Иван

прощался с государевой печатней,

и литеры,

спеша,

в мешок совал —

их пощадили редкостной пощадой.

Лист подобрал.

Расправил уголок.

На нем поставил жирно и гвоздасто

опричника подкованный сапог печать

благодаренья государства.

Подметных писем в штанбе[5] не нашли,

но ведь в глазах опричнины подметна

любая буква,

в коей соль земли,

а не лукавство льстительного меда.

До глубины жестоко уязвлен,

Иван собрал подводу —

и с подворья.

И — может быть, впервые в жизни — он

свободу мыслям тайным дал от горя:

«Как я верой в государство себя тешил,

свою голову почтительно склоня.

Государства не расстреливал, не вешал,

а оно немножко вешало меня.

Перед светлыми очами государства

говорю, не ждущий правого суда:

недостоин я подобного коварства,

ибо не был сам коварным никогда.

Государство, я тебя любить старался,

я хотел тебе полезным быть всерьез,

но я чувствовал, что начисто стирался,

если слушался тебя, как палки пес.

Государство, ты всегда холопство, барство,

царство лести, доносительство, вражда.

Чувство родины и чувство государства

в человеке не сольются никогда».

Ты понял бы,

великий Гутенберг,

всю прелесть жизни русского коллеги,

когда он изгнан из Москвы,

поверх

груженной только буквами телеги?

Ты понял бы,

прихлебывая кирш,

как взвыл Иван в рукав,

никем не слышим,

когда ему,

как будто шавке:

«Кыш!» —

да хорошо,

что обошелся «кышем».

Куда теперь тащить свои шрифты,

бездомные печатальные доски?

И корчился Иван от немоты,

как столькие неведомые тезки.

Кто примет на чужбине,

кто поймет,

что русские —

не просто гужееды?

Князь Курбский? —

Это царь наоборот.

А шведы —

это все же только шведы.

Грязь,

всюду грязь,

как землю ни меси.

Свобода подозрительно острожна.

Жить невозможно русским на Руси,

а без Руси и вовсе невозможно.

Как гусляры, блукали облака.

Дорога, сыро пахнущая глиной,

как сказка про Ивана-дурака,

была такой извилистой и длинной.

И вдруг над рощей раскатился свист,

и, на дорогу выскочив наметом,

перед Иваном всадники взвились,

но у седла —

ни песьих морд,

ни метел.

Один —

он, видно, был у них старшой,

дыша ноздрями рваными хрипато,

ожогами покрытый, как паршой,

«Чего везешь?» — спросил.

«Все мое злато».

Продрав рогожу саблей сгоряча,

старшой узрел свинец:

«Что в клади?»

«Буквы».

«Для ча?»

«Для книг».

«А книги-то для ча?»

«Да для тебя, дурак…» —

печатник буркнул.

«Ах, для меня! —

старшой загоготал. —

Да я бы позапутался кромешно,

когда бы я моей рваниной стал

смысл букв твоих вынюхивать прилежно.

А вот свинец

действительно хорош —

нам подойдет под пули для пищалей…»

«Не дам!»

«Тогда убью тебя».

«Убьешь —

не станешь вольным от своих печалей».

«Кто вольный?

Воли нет и у ворья,

и даже у расстриг — спроси расстригу.

Так через что же вольным стану я?»

«Как через что?

А через букву,

книгу…»

Старшой смекнул:

нет, это не купец.

Такое злато отбирать постыдно.

Ведь под ногтями не земля —

свинец,

но тот свинец —

его земля, как видно.

«Живи… —

сказал старшой, прямясь в седле. —

Пускай стреляют эти —

как их? —

буквы

и без пищалей —

сами по себе,

но чтобы после — кровь,

да не из клюквы…»

«Все кровью в мире этом не решишь…» —

вздохнул печатник.

«Я не травоядный, —

осклабился старшой. —

Я — Ванька Шиш».

«И я — Иван».

«Иван — и царь треклятый.

Дошла до нас,

людей гулящих,

весть,

что присланная из-за окиянов

Ивангелье — такая книга есть.

Там про царя

или про всех Иванов?»

«Е-вангелье…»

«Так, значит, что ж — обман?

Видать, для книг мы недостойны слишком?

Но ты печатай книги нам,

Иван,

а мы, авось, подучимся буквишкам…»

И ускакали,

по бокам огрев

коней плетьми,

и это означало,

что и в своей неграмотности гнев —

уже народной грамоты начало.

«Ивангелью еще придет черед… —

Иван подумал. —

Еще будут бунты…»

А за плечьми

на сотни лет вперед

в его телеге

грохотали буквы…

«Russischer Иван

grossischer болван…» —

ворчал

у петровских ботфорт

забрызганный грязью Лефорт..

А царь на него покосился,

да так,

что взглядом сломал,

как в ладони пятак,

ведя

и фортеций

и девок осмотр:

«Я тоже Иван,

хотя я и Петр».

Душа у Лефорта была чуть жива,

и страх

на манжетах затряс кружева.

Такого царя

и словечком не тронь:

казнит —

не получишь и гроб с него!

Ивана особого тень за Петром —

Грозного.

И даже в Меншикове Алексашке

ивано-грозненские замашки.

Того и гляди —

сотрет в порошок,

хотя и хапают не по ранжиру

ладони

с таким неотмытым жиром,

что хочется свистнуть:

«И мне пирожок!»

Лефорт раздавленно плюхнулся в розвальни,

и дергался

судорожно

кадык,

как будто посох Ивана Грозного

ему острием

воткнулся под дых…

И не спалось Лефорту ночью

в санях,

влачившихся трусцой.

На дыбе страха позвоночник

хрустел знакомою хрустцой.

Снег пополам с прокисшей грязью

лежал трясиной на Руси.

И так Лефорт подумал:

«Разве

Россию вырвать из грязи?

Все эти потные попытки

толкать Россию,

навалясь,

возможны только через пытки,

а пытки —

это снова грязь.

Где я?

В страшнейшей из кунсткамер,

где слизь кровавая оков,

где плоть кричащими кусками

свисает скорченно с крюков.

Не терпит царь самосожженцев

не меньше подлого ворья,

но Анна чувствует по-женски

самосожженчество царя.

Он в казнях выявил ученость,

но и в самом его лице

вдруг проступает обреченность,

как в недорубленном стрельце…»

Лефорт вздохнул:

«Конечно, Питер

талан,

а все-таки тиран.

Европой царь недовоспитан

и, как признался сам, —

Иван».

Лефорт прикрыл медвежьей полстью

утрехтский бархат панталон,

но и под полстью страх расползся,

как холод тот, что потаен.

Припомнил вновь Лефорт,

отпрянув

от роковых видений плах,

некоронованных Иванов,

в него вселявших тоже страх.

Себя во дни Петра месила,

уже мерцая в мятежах,

холопья

зреющая сила

на императорских дрожжах.

Все землекопы,

рудознатцы,

сменив мотыги на кирки,

порой глядели грозновато —

не как иваны-дураки.

Почти не люди —

лишь подобья,

но если все-таки холоп

так мрачно смотрит исподлобья —

поди узнай, что прячет лоб.

Лефорта мысль ожгла на яме,

одной из русских вечных ям:

«Киркой,

дарованной царями,

могилу выроют царям!»

И с мыслью мертвенно-морозной,

не умещавшейся в рапорт:

«Любой Иван в России —

грозный…» —

не мог уснуть всю ночь Лефорт.

Иваны грозные,

что голодны и рваны,

вы были подлинно —

великие Иваны.

Дороже посоха с железным наконечником

для вас был стебель полевой с живым кузнечиком.

Народ неграмотный,

ты жил необнародованно,

но ты родил под треск лучин

Ивана Федорова.

Первопечатник,

шрифт в раздумье гладя ветошью,

он был Иваном грозным,

сам того не ведавшим.

Ведь слово русское,

особенно печатное,

способно громом прогреметь,

сам Кремль пошатывая.

Но, может быть,

еще при складываньи нации

писал народ

берестяные прокламации…

Когда народ восстал,

империя низложена.

Сменить народ — нельзя,

правительство — возможно.

Иваны русские сильны,

когда не розные,

когда поймут,

что в самом деле грозные.

Иваново-Иваново,

слезы разливаново,

такое гореваново,

такое тоскованово.

Иваново-рваново,

Иваново-пьяново,

сплошное надуваново,

сплошное убиваново…

Была такая присказка,

а может, не была,

но, как на ситце искорка,

пожар собой звала.

Не гудок-горлан

взвыл,

буянствуя, —

взвыл

в Иванове

Иван

во всю ивановскую!

У царевого орла

две башки отдельные.

У Ивана лишь одна,

да и та —

похмельная.

Но угрожает

вновь

голытьба

и бунт

рожает

в канавах лба.

Крепостной —

рабочий тот,

в ком нутро звериное,

у кого на лбу растет

слепота куриная.

Тот, кто понял, поднатужась,

и башкою,

и спиной

то, что жизнь такая —

ужас, —

тот уже не крепостной.

Что такое русский ситец?

Он —

грустебушка-любовь

по утрате красных,

синих,

бело-розовых лугов.

Дым —

природе по лицу.

Фабрики подсунули,

но цветочную пыльцу

с дымных дум

не сдунули.

Все, что хитрыми станками

отнято

у мужика,

распускается на ткани

влажным

лепетом

цветка.

Ах, ивановские ситцы,

вы,

краями шевеля,

колосисты,

голосисты,

словно русские поля.

Ситец — поля подаянье,

весь обрызганный росой.

Ситец — это покаянье

перед преданной красой.

И ходили,

строя глазки,

во ивановском ситцу —

он и к Пасхе,

он и к пляске,

он и к ласке,

и к венцу.

Ах, ивановские ситцы,

вы — из радуг,

вы — из роз.

Никогда вам

не сноситься,

а рабочих —

на износ.

Снуют

утки.

Гни

над ними

спину!

Тки,

тки,

тки,

тки

себе

паутину!

Как в империи во ситцевой

хорошо ль тебе висится,

самоубийца, на суку, —

ситцу

предпочел

пеньку?

Оскользнулся

старый ткач

на каком-то камешке.

Аль виною спотыкач,

что ты спотыкаешься?

Ткач лежит,

не ждет врача,

кровь губами выпихнул.

Спотыкач —

вся жизнь ткача,

а не просто выпивка.

Сколотили гроб ткачу,

сани взяли в складчину.

Счастлив мертвый:

«Хоть на кладбище

господином я качу».

Летом выбились,

шепча,

над могилой

травы,

а и на мертвого ткача

начисляют штрафы.

Грех не думать,

а подумать

страшно,

Бог не приведи.

Речка Уводь,

речка Уводь,

от печалей уведи!

Ревут

гудки,

что-то, видно, зная.

Тки,

тки,

тки,

тки

сам себе знамя!

«Как у мово миленочка

не с кралей городской —

свидание с маевочкой

над Талкою-рекой.

Рабочий праздник празднуя,

миленка провожу.

Сниму косынку красную,

к березе привяжу.

Пока сыночек-сыночка

на свет не урожден,

побольше ты,

косыночка,

нам нарожай знамен!»

Хочу я на маевку,

маевку,

маевку,

за пазуху листовку

запрятать, как птенца,

завидевши винтовку, сдуть божию коровку

с ладони заскорузлой —

подальше от свинца.

Хочу на речку Талку,

на Талку,

на Талку,

пускай потом придется —

зажатому вражьем,

попасть в такую свалку,

где смерть ведет считалку

то пулей, то нагайкой,

то шкворнем, то ножом.

Я так хочу на стачку,

на стачку,

на стачку,

в могучую раскачку

рабочих плеч и спин,

и там начать подначку:

«Доносчика на тачку!» —

пущай из ситца жвачку

жует он, сукин сын.

Митинг,

митинг,

неси меня, неси!

Насквозь продинамитен

рабочий на Руси.

Но когда взорвется

этот динамит?

Как он отзовется?

Кого он разгромит?

До которой даты

видишь ты вперед,

девятьсот пятый,

распятый

год?

Федор Афанасьев,

по кличке «Отец»,

шапку бросил наземь,

будто не жилец:

«Я родился во селе

по прозванью Язвищи.

Набродился по земле.

Видел язвы,

грязь еще.

Лишь тому сейчас неясно,

у кого бельмастый глаз,

где заглавнейшая язва,

от которой — столько язв.

Я умру,

и ты умрешь.

Будет в поле та же рожь,

а у власти,

что же,

те же будут рожи?»

Встал Андрюша Бубнов

девятнадцати годков.

Голос его

будто

соткан из гудков:

«Есть на Руси сластены,

но есть еще властены

и любят —

просто страсть! —

сласть хитрозадых —

власть».

И может, Паша Постышев

впервые крикнул это,

сам вздрогнувший,

но поздно уж:

«Вся власть Советам!»

А Сарментова Матрена

так и врезала ядрено,

аж летели с блузки пуговки,

аж в распыл —

вороны-пуганки:

«Ты ручищей не карябай

мои ткацкие мослы.

Обзывают меня бабой,

а я женщина,

козлы!

Рукосуи водку дуют,

продают народ спьяна.

Словно бабу, Русь мордуют,

а ведь женщина она!»

Авенир Ноздрин был гравер,

а еще стихи творил.

Он листок в руке расправил,

и листок заговорил.

Стих,

дышавший так неровно,

в рифмы не был приодет,

но «свобода»

и «народа» —

лучше рифмы в мире нет!

«В председатели Совета

кого выберем,

народ?

А давайте-ка поэта —

он, хотя и пьет,

не врет».

Так народ,

ладонью стукнув,

порешил с далеких лет:

«На Руси поэт —

заступник.

Не заступник —

не поэт».

Жаль, что не был сразу сослан ты,

пролетарский наш пиит —

ведь тебя

твоя же собственная

власть советская сгноит.

Слава,

что такое слава?

Это горький,

тяжкий мед.

Славен тот,

кто бросил слово

в обессловленный народ!

Ситец, ситец —

в цветочках такая невинность!

Ситец дышит,

как будто поют соловьи.

А на чем

этот ситец с цветочками вырос?

На рабочей крови,

на рабочей крови…

Ситец, ситец,

ты чудо — а может быть, ужас?

Старый ткач

не поднимется из-под травы,

но империи падают,

поскользнувшись

на рабочей крови,

на рабочей крови…

Когда, придя в солдатский лазарет,

императрица корпию щипала

средь белокрылых русских лизавет, —

ее слеза на гной бинтов упала,

а Николай Второй вздохнул в ответ

и понял, что империя пропала.

«Георгия» зажал в ладони он

над койкою в следах кровавой рвоты,

где белой куклой в доме ледяном

еще дышало и стонало что-то.

Чернели сквозь бинты провалы глаз.

Был рот подернут судорожной пеной.

«Скажи, ты, братец, ранен в первый раз?»

«Нет, во второй…»

«А где же, братец, в первый?»

Солдат, наверно, не узнал царя

и вовсе без насмешливости горькой,

«Девятого… —

отхаркнул, —

января…»—

и вздрогнул царь

и выронил «Георгий».

В народе был Кровавым прозван царь,

но в нем была какая-то бескровность.

Казалось, хоть в лицо его ударь —

под безразличьем чувствованья скроет.

Он безразлично обожал жену,

ее к святому старцу не ревнуя.

Он безразлично проиграл войну

и в полусне проигрывал вторую.

И по сравненью с ним пойти на риск

готов был даже при нуле талантов

желто-седой поджарый Фредерикс,

роняя в кофий перхоть с аксельбантов.

Старался царь,

не будучи жесток,

в кровопусканьях соблюдать приличья,

но царского падения исток —

палаческая сущность безразличья.

Неужто надо целых триста лет,

чтоб сила власти сделалась бессильем,

чтобы, прогнивший строй сводя на нет,

гудками забастовки забасили?

Власть одряхлела.

Шел такой разброд,

что дрябнущему телу государства

не помогали, впихнутые в рот,

Бадмаева тибетские лекарства.

Все выродилось,

все сплошной бардак,

все разложилось,

все проворовалось.

Арестовать Россию всю?

Но как?

В полицию

и то проникла вялость.

Империи тогда конец,

когда

сложились все ходынки и цусимы

в такую концентрацию стыда,

что этот стыд сносить невыносимо.

И между Малой Вишерой и Дном,

встречая только дерзость,

а не почесть,

как пес ослепший,

ищущий свой дом,

метался одинокий царский поезд.

Царь слышал мат и выстрелы в дыму,

рукой вцепившись в желтый шелк салонный,

и песню, незнакомую ему:

«Вставай, проклятьем заклейменный…»

Ему шептали на ухо совет —

не попросить ли Англию о займе,

а где-то кисти репинской портрет

штыки сшибали в белом думском зале.

Припомнилось Мещерскому письмо,

где царь,

упавший с гондолы под башней,

Венецию сравнил весьма умно

для отрочества —

с женщиною падшей.

«Россия тоже пала», —

в полусне

царь прошептал,

как при смерти зевая.

Все те, кто упадет в любой стране,

страну за это падшей называют.

Царь был каким-то мертвым,

жестяным.

В отсутствующем взгляде —

ни живинки,

когда, как дар,

Гучкову с Шульгиным

он вынес отреченье на машинке.

Бесчувствием царя был оскорблен

дух монархистов, неутешно мрачных:

«Россию сдал он, словно эскадрон

безвольный офицерик-неудачник».

Мела метель уральская, взревя, —

в ней были и безжалостность,

и жалость.

К развязке шла трагедия царя.

Трагедия России продолжалась.

И царь в предчувствьи стискивал виски,

когда среди чужих кожанок черных

так хрупко, будто яблонь лепестки,

порхали платья дочек обреченных.

Царь неохотно выходил во двор,

лишь только если вытянет наследник.

Шептал сквозь щели,

вскрикивал забор:

«Глядите, царь!

Царь Николай Последний!»

Впервые царь почувствовал остро,

что весь уклад придворный был обманчив,

когда на сказках братьев Гримм, Перро

воспитан гувернантками был мальчик.

Теперь без иностранных языков

кораблики, взывающие SOSом,

наделав

из газет большевиков,

играл наследник с дядькою-матросом.

Он просьбами умучил старика.

«Ну, дядька, сказку!»

«Сказку?

Ты сурьезно?

А хочешь про Ивана-дурака?»

«Хочу».

Но это было слишком поздно.

Когда Великий Петр был хвор

уже предсмертной страшной хворью, —

ища в бреду рукой топор,

он, как рабочий,

харкал кровью.

Лед был на лбу его палящ.

Царь,

перед смертью беззащитный,

искал топор не как палач —

а словно плотник ненасытный.

Он бормотал в бреду сквозь боль,

ручищей пустоту корежа:

«А не достроено-то сколь!

А не дострижено-то, —

Боже!»

Еще в пиры от пустоты

бросался царь

и в смехе трясся,

заталкивая в чьи-то рты

кошачье,

лисье,

волчье мясо.

Но окончательно он слег,

как будто волком подавился,

когда ему российский Бог

в оковах каторжных явился.

Ниспрашивая благодать,

царь подписал,

смиренен,

кроток,

указ последний:

волю дать

всем тем, кто в каторжных работах.

Бог взял указ,

но головой

он покачал,

царям не веря,

и смерть с усмешкою кривой

царю дала еще мгновенье.

И в завещанье потому

два слова —

только —

и попало:

«Отдайте все…» —

а вот кому,

царь не успел:

перо упало.

Что он бы дальше начертал?

«Народу?..»

В тайну нету входа.

Но где,

отлитое в металл,

определение народа?

Народ не вбить в декрет,

указ.

Он выше неба,

ниже лужи.

Он с пьяных или трезвых глаз,

то лучше сам себя,

то хуже.

Мы сотрясли земную ось,

но разделили нас по-зонно.

Нам на авось не удалось,

и мы не удались позорно.

Скорей нам отдадут луну —

пустую лунную породу.

Стране не отдадут страну,

народ не отдадут народу.

Иваново-Иваново,

ты было Танцеваново,

ты было Целованово

где поцелуи жгут,

а стало биржей девичьей,

где не Иван-царевичей —

а клиентуру ждут.

Клиенты азиатские,

кавказские, арабские

на «мерсах», «БМВ»

приехав за «невестами»,

заходят в бары местные —

ткачихи там прелестные,

но безработные.

В поисках свеженького

господин Кавказ

спрашивает вежливенько:

«Девочки, как вас?»

«А зачем все сразу

наши имена?»

«Выбираю только Зазу —

в честь моя жена».

И заходит господин Дынестан,

выбирает, пообхватистей стан,

чтобы дыни, как твердыни, на груди,

а не пели, чуть сожмешь:

«Уйди-уйди».

Господин Новоарбатов —

он владелец депутатов,

ресторанов, казино,

ювелирных магазинов,

и газет, и лимузинов,

и конюшен в Косино,

он в Иваново давно —

не в какое-то Авруццо

заезжает «оттянуться».

Он, любитель бедных Лиз,

любит в сексе вокализ:

«Мне — блондинку покрасивей,

да с косой не приплетной,

чтобы новый гимн России

она пела подо мной,

чтобы я, как патриот, знал —

Россия мне дает».

Иваново, Иваново,

доставит боль и вам оно.

Была ярмарка невест,

но на ней сегодня крест.

Знать, нечистый завертел

ярмарку голодных тел.

Хорошо клиенты платят,

но прощаются,

спешат,

и не свадебные платья —

только доллары шуршат.

Скажи, Ваше величество,

рабочий класс,

почем девичество

нонеча у нас?

Олечки да Верочки,

революционерочки,

для чего был ваш террор?

Чтоб сейчас такой позор?!

Кто наши гегемоны

и генералы свадебные?

Те, у кого мильоны

краденые.

Но лучше зашить разговорчивый рот.

Язык

до киллера

доведет.

И все-таки

сказ

про Ивана-дурака

еще продолжается наверняка…

Мы рваными

Иванами

росли, полынный хлеб грызя,

и выросли,

и вынесли

все то, что вынести нельзя.

Иван-дурак

умен, да так,

что не купить его враньем.

Безвременье

беременно

началом будущих времен.

Сеченые,

моченые

в соленой собственной крови,

мы высились

у виселиц,

шепча: «Россия, ты живи».

И выжила,

и выживет,

как правде руки ни вяжи,

и чище нет,

и выше нет,

чем правда, выжившая в лжи.

Вся царщина,

вся барщина

прошли, тебя не раскроша,

безбрежная,

мятежная,

России нежная душа.

Да славится

красавица

земля,

где правда не умрет.

Да здравствует,

да властвует

великий государь-народ!

МОЙ ВАРИАНТ ОКУДЖАВЫ

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Окно выходит в белые деревья..."

Книги похожие на "Окно выходит в белые деревья..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Евтушенко - Окно выходит в белые деревья..."

Отзывы читателей о книге "Окно выходит в белые деревья...", комментарии и мнения людей о произведении.