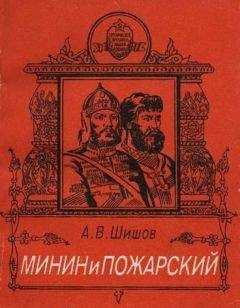

Алексей Шишов - Минин и Пожарский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Минин и Пожарский"

Описание и краткое содержание "Минин и Пожарский" читать бесплатно онлайн.

Смутным временем называли русские люди лихую годину конца XVI — начала XVII века, когда страна оказалась в глубоком социальном кризисе.

Казалось, что России не пережить «великого разорения». Но смертельная опасность заставила граждан забыть свои личные беды, подняться на защиту Отчизны. Преодоление Смуты высветило лучшие черты русских людей — стойкость, мужество, беззаветную преданность родной земле, готовность ради нее пожертвовать жизнью.

В предлагаемой книге в популярной форме рассказывается о Минине и Пожарском, показывается сложность и противоречивость Смутного времени на Руси, прослеживается борьба нашего народа против польских и шведских интервентов, насыщенная напряженными, порой драматическими событиями.

Уже 7 апреля из Ярославля пошли грамоты по русским городам с подписями, из которых мы узнаем руководителей второго земского ополчения. Главные места выделены людям, имеющим высокий сан: первая подпись принадлежит боярину Морозову, вторая — боярину князю Владимиру Тимофеевичу Долгорукому, третья — окольничему Головину, четвертая — князю Ивану Никитичу Одоевскому, пятая — князю Пронскому, шестая — князю Волконскому, седьмая — Матвею Плещееву, восьмая — князю Львову, девятая — Мирону Вельяминову и только десятая — князю Пожарскому. На пятнадцатом месте читаем: «В „выборного человека всею землею“, в Козьмино места Минина, князь Пожарский руку приложил». За Мининым следует еще 34 подписи, в том числе князей Долгорукова и Туренина, Шереметевых, Салтыкова, Бутурлина.

Хотя фактическими руководителями ополчения, избранными народом, были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, их подписи под грамотой не стоят первыми. Сказались законы местничества: сначала подписывались те, кто имел более высокое происхождение и чин.

Во время «ярославского стояния» Дмитрий Пожарский вместе со своими помощниками проделал огромную работу. В отличие от первого ополчения он создает стройную военную организацию. Пешие ратники объединяются в полки, а конные — в сотни. В каждый полк выделялся наиболее опытный в ратном деле и пользующийся наибольшим авторитетом среди ополченцев воевода. В конные отряды назначались сотники.

Пожарский строго разграничил обязанности воевод в ополчении. Они отвечали за воспитание и обучение ратников и непосредственно руководили действиями своего полка в сражении. Воевода должен был неустанно поддерживать воинскую дисциплину и быть образцом справедливости по отношению к воинам.

Много было сделано для упорядочения дела снабжения ратников жалованьем, продовольствием и снаряжением. Если воеводы в казачьих «таборах» Трубецкого и Заруцкого распоряжались казной по своему усмотрению, раздавая ее зачастую только своим приближенным и вызывая тем самым недовольство рядовых казаков, то воеводы Пожарского исполняли только военные обязанности. Выдачу «денежных кормлений», или жалованья, ратным людям осуществляли чети (финансово-административные приказы) земского ополчения. В полку заведовал казной, выдавал жалованье, распределял продовольствие и снаряжение выборный из числа ратников.

Особой заботой Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского было вооружение ополчения. Из Ярославля во все города рассылались грамоты, которые призывали народ вступать в земское ополчение и присылать оружие, «наряд» (артиллерию) и порох для «огненного боя». В Ярославле было организовано производство копий, бердышей, рогатин и доспехов. Здесь огромную помощь Минину и Пожарскому оказали ярославский земский староста Григорий Никитников и богатый купец Надей Светишников. С ополченцами воеводы и сотники проводили регулярные занятия по военному делу. Ратников обучали владеть в бою и огнестрельным (пищалями и пушками), и холодным оружием.

В целом обстановка благоприятствовала формированию мошной земской рати. Развернувшееся партизанское движение, боевые действия казаков подмосковных «таборов» и раздоры в стане интервентов позволяли Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину продолжать работу по укреплению и организации ополчения.

За четыре месяца пребывания в Ярославле ополчение более чем удвоилось. В него влились дворяне из Вологды, Галича и эамосковных городов. Подошли новые отряды служилых татар — поволжских, касимовских и романовских. Царевич Араслан возглавил «сибирскую многую рать» из татар, казаков и стрельцов. К великому делу создания ополчения присоединились и другие народы, входившие в состав многонационального Российского государства. Из подмосковных «таборов» пришли к Минину и Пожарскому 17 казачьих атаманов с отрядами. Кроме того, из различных городов подходили стрельцы, «даточные люди» — крестьяне-ополченцы, служившие во вспомогательных отрядах.

Всего под знаменами Минина и Пожарского в Ярославле собралось свыше 10 тысяч служилых поместных людей, до 3 тысяч казаков, не менее тысячи стрельцов и множество «даточных людей» из крестьян (в своем большинстве последние были участниками партизанской борьбы с захватчиками), число которых в документах не приводится. Это было сильное войско. Вместить всех воинов Ярославль не смог. Пришлось построить дополнительно два особых лагеря.

Заботясь об обеспечении служилых людей, прежде всего дворян, руководители ополчения уже е Ярославле приступили к раздаче поместий. В то же время поместья у казаков отбирались, а вместо них казакам назначалось хлебное и денежное жалованье. В связи с этим возникла необходимость упорядочить земельный фонд, пришедший за период Смуты в расстройство. Начались дозоры (учет) земель, сведения о которых сохранились по ряду уездов. И в отрицательном отношении к казачьему землевладению, в попытках наладить учет земель для широкого наделения ими дворян руководители второго ополчения следовали примеру Прокопия Ляпунова. Восстанавливая крепостной порядок, они стремились укрепить и феодальную законность. Попытки нарушить правило владения крестьянами и землей знатью и дворянами пресекались.

Минину как главному «финансисту» ополчения пришлось приложить немало усилий, чтобы собирать большие денежные суммы для выдачи служилым людям и казакам жалованья. Между тем денег не хватало. Снова пришлось прибегнуть к принудительному займу. Теперь деньги одалживали не только у купцов, горожан и богатых людей в селах, но и у монастырей, в том числе и у такого богатого, как Соловецкий.

Кроме того, Минин и Пожарский наладили в Ярославле чеканку русских денег. Был создан Денежный двор.

В Ярославле окончательно оформилось «земское правительство», которое зародилось в Нижнем Новгороде. Наделять землей и крестьянами служилых дворян, выдавать им хлебное и денежное жалованье нельзя было, не имея Разрядного и Поместного приказов (органов государственного управления Руси того времени). В Ярославле действовал и ряд других приказов. Во главе Разрядного стоял дьяк Михаил Данилов; Поместным ведал Герасим Мартемьянов; Посольский возглавлял Савва Романчуков; Дворцовый, или Большой, — дьяки Никифор Емельянов и Патрикей Насонов. Работал и Судный приказ.

Вся эта огромная военно-организационная и государственная работа велась и направлялась временным правительством, во главе которого стояли Минин и Пожарский. В Ярославле действовал «Совет всея земли». «Священный собор» в нем представляли ростовский митрополит Кирилл, живший на покое в Троице-Сергиевом монастыре и вызванный оттуда в Ярославль особой грамотой, и местное духовенство; Боярскую думу — те немногие бояре и окольничие, которые находились в городе. Главенствующую роль в «Совете всея земли» играли представители земской рати и посадских людей. Волостные же крестьяне, главная народная масса страны, в ярославском «Совете всея земли» в отличие от нижегородского уже не присутствовали.

Но и в таком составе ярославский «Совет всея земли» был достаточно представительным, пользовался огромным авторитетом и более значительными полномочиями, чем обычный земский собор при царе. Он распространял свою власть на большую часть территории страны, исключая южные районы, продолжавшие поддерживать подмосковные казачьи «таборы» Трубецкого и Заруцкого, самоуправляющийся Псков, занятый шведами Новгород Великий и оккупированные Речью Посполитой западные области Российского государства.

Руководители «Совета всея земли» понимали всю трудность одновременной борьбы и с польскими, и со шведскими интервентами. Чтобы отвлечь внимание шведов от действий народного ополчения, с ними были проведены переговоры об избрании на русский престол шведского королевича. Пожарский занял в переговорах со шведским посольством, прибывшим из Новгорода, уклончивую позицию. Пожарский своими переговорами добивался того, чтобы удержать шведов, стремившихся захватить северные русские города.

Тем временем укреплялась северо-западная граница, в первую очередь такие важные стратегические пункты, которым угрожали шведские войска, как Тихвин, Каргополь, Белоозеро. По приказу Дмитрия Пожарского в кратчайший срок были восстановлены в то время полуразрушенные крепости в районе Тихвина и Белоозера. Придавая исключительно важное значение укреплению последней, Пожарский приказал «вкинуть в тюрьму на месяц» тех белоозерцев, которые отказались участвовать в крепостных работах, и предупредил, что в дальнейшем повесит уклоняющихся от работ.

Стратегический замысел Пожарского и Минина на «ярославское сидение» привел к усилению раздоров в лагере польских интервентов. Наемники, в первую очередь немецкие, требовали обещанного непомерно высокого жалованья. Кремлевский гарнизон был истомлен осадой. Положение его осложнялось враждой между польскими военачальниками Гонсевским и Струсем. Получив известия о сборах второго земского ополчения, Гонсевский покинул сожженную Москву. Вместе с ним ушло много польских солдат. В Кремле остались часть отряда Струся и полк Будилы в тысячу человек. В руках интервентов была вся кремлевская и Китайгородская артиллерия. Уход части поляков позволил подмосковным казачьим отрядам более надежно блокировать гарнизон и вести против него более активные бои. Пожарский после изгнания поляков из Москвы признавал, что казаки «над польскими людьми… промышляли всяким образом и тесноту им чинили, и на многих боях с ними бились не щадя голов своих». Подмосковные казачьи полки сумели так плотно обложить Кремль и Китай-город, что полякам оставался лишь тесный проход по берегу Москвы-реки подле Кремля.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Минин и Пожарский"

Книги похожие на "Минин и Пожарский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Шишов - Минин и Пожарский"

Отзывы читателей о книге "Минин и Пожарский", комментарии и мнения людей о произведении.